回顾9月以来市场环境,以大盘价值为代表的上证50和沪深300分别上涨2.90%和0.86%,而以中小盘成长为代表的中证500指数下跌2.39%,市场风格整体偏向于大盘成长,但小盘成长在个别交易日占优。从行业板块表现来看,伴随着周期板块全线调整,市场中仅有白酒、新能源、科技等少数行业上涨,整体呈现二八分化行情。

而量化策略尤其是指数增强策略从9月开始,整体行业的超额水平出现了明显的回落,近期甚至出现了较为明显的负超额现象,即对标指数本身没有明显的跌幅,但是产品的周净值却跌幅明显。私募量化策略主要是计算机依据模型进行判断,同时可能持有者数百只、上千只的股票,持仓分散且整体偏向中小盘股票,在此行情中很难获取超额收益。市场上对近期量化策略表现不佳的解读有很多。造成目前负超额的因素其实有很多,我们列举了部分进行分析和思考。

一、近期量化策略表现不佳可能原因汇总

1、板块轮动、大小盘行情切换加速导致量化模型短期适应性差

其实市场自9月周期资源股偃旗息鼓之后不乏热点,比如蛰伏半年之后强势反弹的医药白酒,贯穿全年的新能源产业链和光伏、阶段性引领市场的半导体芯片等,但是从盘面上来看整体强度跟长度明显不及预期,究其原因,主要源于经济周期下行带来的不确定性因素增加加之外围市场扰动,资金趋于谨慎,北上资金在这期间,尤其是9.15之后流入流出切换也较为频繁,短平快的操作风格致使行情持续性不强,这样带来的市场结果就是大小盘行情切换加快,热点更换频繁,行业波动显著加大。量化模型往往难以扑捉到短期市场规律,造成因子短期失效,底仓收益贡献为负,产品遭遇超额回撤。

数据来源:choice

2、市场成交量下滑导致高频量价类策略收益摊薄

我们统计了9.1以来两市成交量的情况,可以明显地发现自从9.30两市成交量首次低于1万亿之后,整个10月市场成交量相较9月下滑不少。我们知道传统的高频量价类策略年换手率往往在百倍以上,在市场交投活跃的行情中更容易通过程序化交易获取超额收益,伴随着9月底以来成交量的下滑,量价类策略获取超额收益难度增大。

数据来源:choice

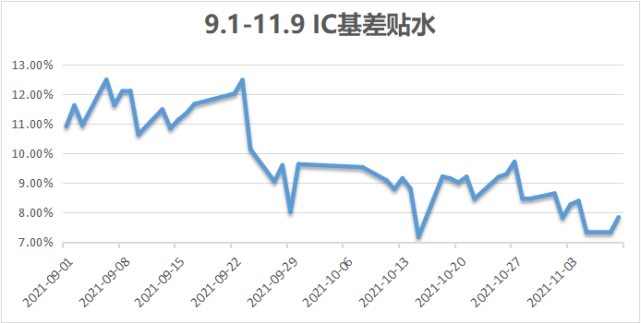

3、贴水收敛导致对冲端成本提高,对中性产品收益为负

数据来源:choice

指增负超额,中性不再稳是近期较为明显的两个现象,前面分析了板块轮动及市场成交量对指增策略产品的影响,很不幸这些影响对中性产品同样适用,因为绝大多数管理人的中性策略及指增策略都是基于多因子选股模型的逻辑,获取超额的逻辑是一样的,只不过指增会额外享有指数的贝塔收益,而中性通过对冲工具剥离了指数的贝塔。剥离指数的贝塔是有成本的,这个成本就源于基差贴水。而基差贴水在9.22迅速收敛到10%以下,中性产品浮亏增加,对中性策略产品收益贡献为负。叠加底仓负阿尔法收益,造成中性产品不“中性”。

4、策略同质且内卷,盈亏同源的风格择时和行业择时

今年量化市场再次蓬勃发展,量化产品规模已突破1万亿,但主要的赛道仍然是对标中证500指数的指增系列及中性系列产品,赛道竞争较为激烈,在当前内卷的中证500赛道里面,多0.1%的超额收益往往意味着多10%资管管理规模,因此从资金方传导过来的对短期收益的浮躁心理恰好为量化私募产品的风格和行业暴露减轻了心理负担,在一种我不干别人会干的心理驱动下,在周期股疯涨的背景下,部分私募管理人在对标中证500的同时进行了风格和行业的暴露。这种风格和行业的暴露其实也很容易发现,只要把500指增产品的净值对标某一行业的周度涨跌就能了解一二,并且往往暴露越大的量化私募超额越明显。而近期由于市场对于内外经济的担忧,资金趋于谨慎,热点行业凌乱,导致出现了行业和风格波动的紊乱,这种无序状态本质上也是对风格和行业暴露的一种惩罚,量化私募虽能通过一定的择时能力捕捉行业轮动带来的超额,但整体而言,在行业和风格暴露越大的量化私募回撤也越大,暴露比较小和严格对标中证500指数的量化私募,之前的超额收益部分相对有限但同时这一轮回撤也会比较小。

数据来源:choice

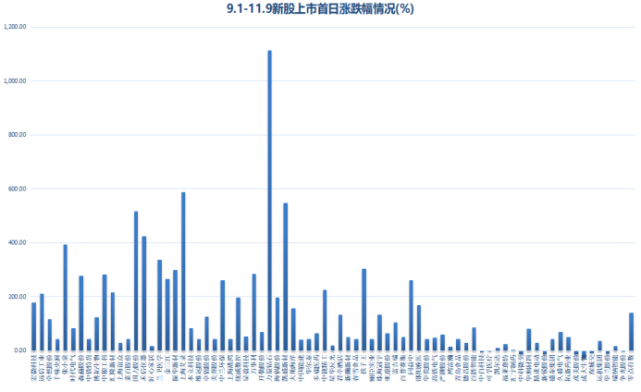

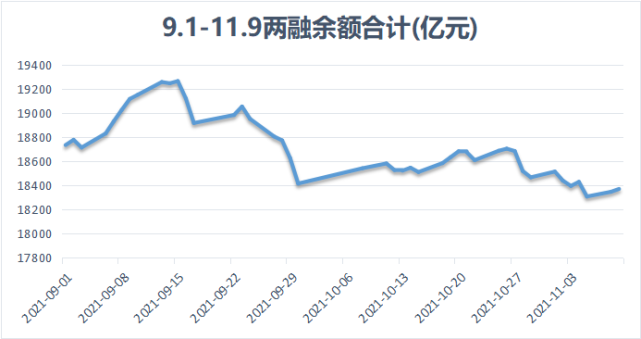

5、新股发行频繁破发,产品打新收益下滑

从下两张图可以明显发现,自从10.22新股中自科技上市首日收跌6.87%之后,此后8个交易日有9只新股上市首日收跌,与此同时,两融余额开始下降,验证了融券对冲打新策略失效,融券头寸归还,产品终止的逻辑。客观上影响了部分叠加打新策略的中性及指增产品收益,但整体影响幅度较为有限。而9月两融余额的上升或源于IC基差成本过高,量化私募管理人选择融券方式进行对冲,融券规模的上升部分提升了两融余额规模。

数据来源:choice

6、杠杆资金短时撤退,底仓个股受到冲击

基于中性策略收益开始不稳定以及打新策略短暂失效,以市场中性为主叠加网下打新的融券对冲策略负收益明显,部分杠杆资金开始撤退观望,导致量化策略持仓个股受到异常冲击。甚至传言某券商衍生品部老总因通过收益互换方式给部分私募管理人加杠杆已引起监管层的关注,后续这一部分杠杆资金可能会造成更大的个股冲击。

7、量化机构规模迅速提升,产品波动提升,超额收益可能降低

我们知道量化策略本身对容量有较为严格的限制,即使各家管理人通过策略迭代更新、降低交易换手频率等方式提升规模上限,但整体的超额收益仍不可避免地下滑,并且越低频的策略在当前风格切换的市场环境下往往比高频量价“挨更多的打”,进一步导致超额收益下滑。虽然有部分头部机构宣布个别策略产品封盘,但投资三角(规模收益风险)不可能同时存在,即使个别私募管理人投研能力雄厚,择时能力突出,超额收益能保持,但产品波动也会不可避免有所提升。

8、过高的心理预期会放大“心理账户”的波动,销售逻辑滞后于业绩逻辑更会助推波动

近年来,随着量化市场的兴起,投资者对于之前略带神秘色彩的量化策略的认知也在逐步提升,从量化策略产品规模的迅速提升中可以感受到这种“热捧”,但是这种热捧现象下的认知却是有缺陷的,甚至是危险的。对市场中性策略的认知就是“稳稳的幸福”,对指数增强策略的认知就是“比指数多赚一点点”。这种盲目追捧以及神化带来的高预期,在这几个月整个市场都没有超额叠加部分百亿私募管理人产品显著的负超额的情况下,被结结实实挨了一记闷棍。

此外,代销渠道产品销售的逻辑也是基于右侧,即往往等到量化产品已经跑出了较为漂亮的净值曲线之后再大规模组织销售,往往也会造成产品业绩短期内不达预期。

二、量化策略后期展望

1、量化策略也有适合的市场环境,策略仍有配置价值但需要管理好预期

每一种策略都有适应期和挣扎期,量化投资的收益也不是均匀分布的,也会存在在特定几个月赚取全年较多收益的情况,在其他月净值可能会比较挣扎。但从长期角度来看,量化策略因为持股分散、行业风格配置更为均衡,在市场交投活跃及指数震荡加剧时仍有较高的配置价值。

回顾过去,量化产品策略也曾出现过很多次超额收益回撤期或躺平期,但超额持续为负的周期并不长,投资者需要耐心等待。值得注意的是,伴随着资金涌入、竞争加剧以及监管关注,过往丰厚的超额收益可能不复存在,适当降低收益预期,做好预期管理显得尤为必要。

2、衡量量化私募管理人不再是超额多与少,而是超额的稳定性

过往我们评判私募管理人的标准为产品超额能力的获取,而且基本上侧重于其超额收益绝对值的要求,但经历此轮负超额行情之后,超额稳定性也应纳入评判标准范畴,这种超额的“复利思想”,对私募管理人行情适应性,策略迭代能力,控制回撤提出了更高的要求,也是后续甄别量化私募管理人核心竞争能力的评判标准之一。

3、量化行业也面临“去产能”

量化市场发展至今,良莠不齐的管理人纷纷来分享量化市场的发展红利,今后策略研发能力不强,仅仅依靠单一超额来源的量化私募管理人会越来越难做。而伴随着“去产能”,部分投研能力强、技术投入大、人员储备多、策略迭代能力强的量化机构能够在潮水退散之际得到更多青睐,分享后续行业发展的红利。

4、资产配置价值凸显,通过多元化资产来应对多变市场

资产配置是世界上“唯一免费的午餐”,通过资产配置能够较为有效的分散组合的非系统性风险。在当前股票量化策略出现较大回撤时,部分CTA策略大放异彩,起到了稳住组合净值的作用。资产多元化、策略丰富化、组合多样化的配置方案能够较为有效地应对多变的市场环境,不失为一种好的手段。

---END---

重要声明:

本报告的信息均来源于东方财富证券机构业务部认为可靠的公开资料以及所涉基金管理人授权使用或提供的信息,东方财富证券对这些信息的准确性、完整性不作任何保证。本报告所载观点和预测仅为本报告出具日的观点和预测,该等判断可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与东方财富证券其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。东方财富证券不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,东方财富证券都不对该投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。东方财富证券不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群