“我喜欢把事情变成好玩的再加起来”

在国内,我觉得自己办得最好的展览是“任意门”。我用了一个像“公共厕所”的装置,每个门推进去都是一个世界,有关于佛祖的、猫的,还有美食、麻将等等。我喜欢沉浸式的体验,不想把漫画弄个镜框挂起来,所以我把这些画都融在某些主题里,“漫漫疗”就从生活中的细节而来。也正因为这个展览我才觉得漫画稍微带了一点疗愈性,每个房间的主题好像都和孤独有关。来看展的很多都是年轻人,他们可能找到了生活当中自己的影子。但这个展览太沉浸式、太费钱了。没有赞助商的时候我就做不出这么复杂的产品。所以我只有把当中一个房间的“猫”拿出来,做成“有猫病”的展。

我也很喜欢一些艺术节。我之前是日本越后妻有大地艺术祭的受邀艺术家。艺术节是最好的实验的地方。主办方给你一栋房子、一堵墙,或者一个村,然后看你能怎么做。我觉得特别好玩,因为我本身也想做沉浸式的展览。

▲越后妻有大地艺术祭现场(图片来源:越后妻有大地艺术祭官网)

越后妻有在新潟县南部的十日町市和津南町。最早的大地艺术祭就在那里,比濑户内海还早。那里是一片无子化和空巢现象很明显的山村,住的很多是老人。神社也没人打扫了,因为没有学生,学校也一个个关掉了。创始人北川富朗先生觉得艺术家缺少空间,缺一块可以当作画布的墙,正好可以做一个项目,既能把当地展现给世界、让这里的文化更流动,又能解决艺术家没有空间的问题。于是他做了很有名的大地艺术祭。

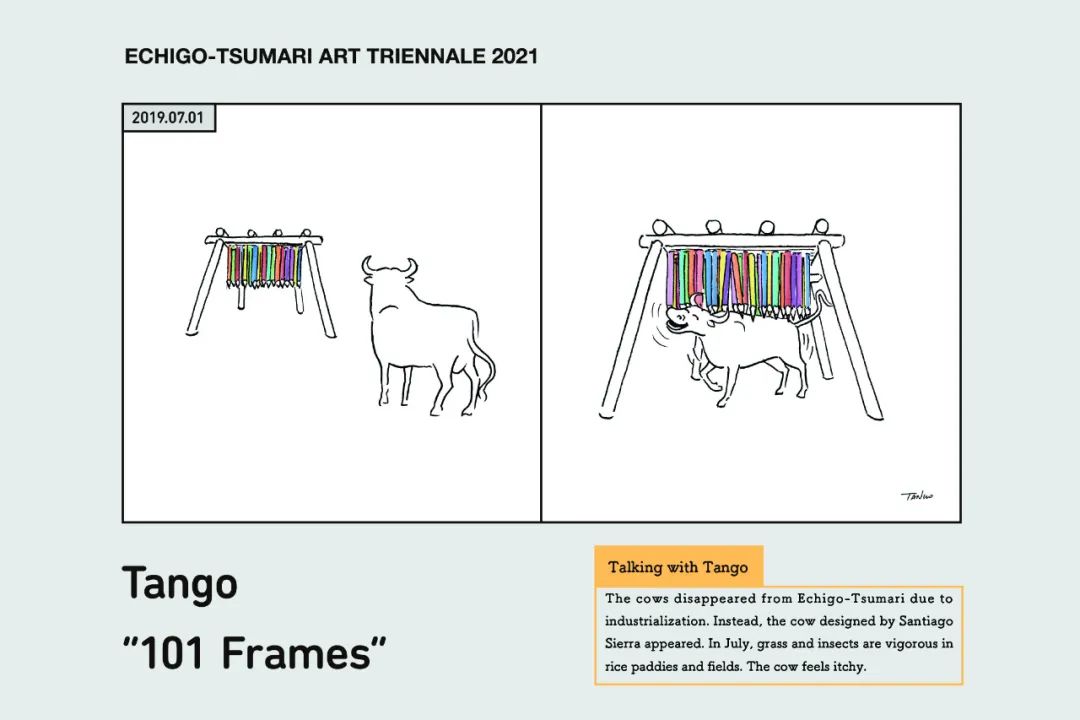

参加日本的艺术祭很好玩,他们有在新潟县的驻地项目,可以去观察当地的人文生活,然后画关于当地的漫画。我就喜欢观察细节,找出一点搞笑的东西。我喜欢用自己的观察方式去搞笑,去发现概念、哲理或者奇奇怪怪的东西让别人笑一笑。转换一下角度我就特别来劲。把我突然派到一个地方去生活一个月,我替你观察,然后画一点东西,这对我来说是最理想的生活。

2020年我去的时候艺术祭已经办了六届,有很多作品在那儿,有本地艺术家的,有国际艺术家的,也有很多来自各地的游客,当地的农民和志愿者也在维护那些作品。这个地方有很丰富的生态,各种概念交汇在一起,肯定会出现很好玩的东西。我住的是艺术家宿舍,其实就是一个废弃的日式大住宅。艺术家一到就自己拿一捆被子,然后在地上一铺就能睡觉,早上再卷起来。一会儿又来个艺术家,一会儿又来一个,就像艺术家旅店一样。

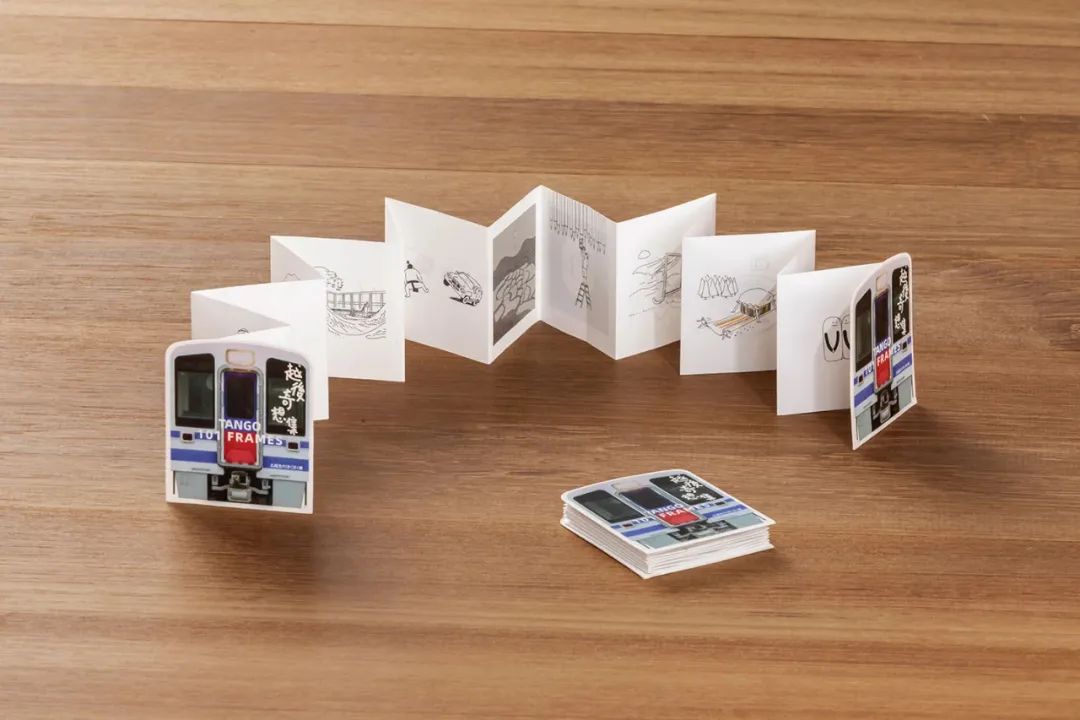

很多艺术创作都在户外,要在各个地方跑,问当地人喜不喜欢这个作品,体会游客是怎么进入这个地方的,会看到些什么。我把我看到的东西都分享出来,其中一个作品是一本小册子。因为去当地必须坐一个小火车,所以我的小册子从侧面拉开也是一节小火车,里面是一幅幅小画。

按原计划我要在新潟县待两三个月,但我前前后后去了两个礼拜,之后因为疫情边境就关掉了。但我还得把合同里规定的一百多张画完成,全靠两周的记忆去画当地是不够的,只能让组委会每个月给我寄一些图文,告诉我他们在本地干什么。这其实是通过别人的眼睛告诉我,跟我自己看肯定是不一样的,这也比较遗憾。不过我还是做完了这个项目,原本定在2021年的艺术祭延期后也在2022年举办了。

2016年,我在纽约的Chelsea Market举办了一次Pop Up的展览。那里是曼哈顿一个非常热闹的地方,附近有Google、YouTube等公司,还有海鲜市场、红酒店、书店、服装店,还有时尚品牌会卖样品。很多年轻人都在那边,人超级多,也有很多国际游客。

那次我做了24天,展厅是一个挺大的房间,三四百平方米,我把我的画都放在一排排的柱子上。路过的人只看到头几排,如果觉得好玩的话就再往里跑,就像人被吸进去一样。我发现很多人看,路过的人都在那笑,一个《纽约时报》的记者还把我写进了一篇文章里。只要有人喜欢就会被推荐来推荐去,我觉得特别有成就感。

我的作品就适合给普通人看,不适合收藏家。如果我去画廊美术馆办展,一天进来的可能也没几个人。我没有经纪人,漫画的笔法也不是很难,所以这些画也不会用来像藏品一样卖。我就喜欢去街头和市场做展览,人们在不经意间看到我的作品,很开心地笑一笑,然后再回家。

在2000年,戴着防毒面具去涂鸦

我大学时学的是数学。其实我课外一直在上海的福利会少年宫学雕塑,指导老师特别推荐我,觉得我应该去考浙江美院的雕塑系。但家里觉得我应该去学理工科,将来好找工作。碰巧我的理科成绩也挺好的,最后还是去了离家最近的上海交大。后来我读研究生的时候长大了,可以自己决定了,就考了中央工艺美院,也就是现在的清华美院,读工业设计。

其实我很喜欢理科的。我喜欢看推理小说,从小就喜欢太空、各种武器和车。我的创作也很有逻辑性,我都是做一些逻辑上很成立、但结果又很荒谬的东西。我也乐此不疲。我觉得理性才能让你更自由。你从逻辑中推理出来的结果,如果别人没发现过,这其实是很自由的。但这种体验毕竟太少了,数学家很小就出名了,我们读大学时二十多岁,已经很晚了。

我对单线的插图特别敏感,像小人书、连环画那种。以前学英语用的是“新概念”嘛,里面也有很多幽默的插画。我就喜欢这种很古典的、简约的表达方式。读硕士时设计一个产品需要画很多创意说明书。你得解释为什么要设计这个东西,就像宜家的家具拆装图那样。我就很喜欢这部分,画得很严谨,每个维度都能对上。

在画漫画之前,跟着朋友们一起去涂鸦是我消解心理压力的最好方式。那时是2000年前后,我觉得那个时代再也不会有了。我喜欢去街头做展览可能和这段经历有很大关系。你拿着喷漆罐去乱画,你画的半径就是你手臂的长度,其实平常很少有这样挥霍的机会。这种感觉是淋漓尽致的发泄。

大家都约好谁去发现哪里有块墙,几点钟集合,准备好饮料,结束了大家再去吃点东西。也会有自告奋勇的朋友,他们虽然不画,但还是加入凑热闹玩。他们会帮我们在马路口站岗,有巡逻的人来了就通知我们。我们写各种暗号,还有各种疏散的路线,每次都不一样。在半夜的城市里,整个过程都很好玩。当时我觉得,这是能做的有创造力的最开心的事情。

中国那时候是练涂鸦最好的地方,因为第二天就会被城管刷掉,你画得不好也不用不好意思。也有被警察看到的情况。有的警察也无所谓,有的就很认真地教育你,让你明天来擦掉。当时进口的油漆很贵,而国产油漆覆盖率很差,对健康也不好,涂鸦时要戴防毒面具。这就更可怕了,晚上戴着防毒面具就跟去做坏事一样。所以最后大家都放弃了。

我和很多国外的艺术家也是通过涂鸦认识的。他们跑到上海也想在某块墙上留下点什么,就会来联络我们。那时候特别开心、兴奋,帮他们找好地方,看着某个路口。后来我到巴黎,一个我在上海认识的涂鸦艺术家也带着我去画。城市里很难画墙上涂鸦,他们就画公共汽车站的海报。他们随时可以把海报框的玻璃门打开,把里面的海报换成自己的,或者把海报改一改,画几笔表达点什么。有几次他专门给我选好了几个车展让我去画,这个过程特别刺激。他们还知道很多很好玩的地方,像桥洞和废弃的建筑,也会带我去。这些奇怪的、荒废的地方看上去很危险,但又很活跃,特别有视觉刺激,配上hip pop的音乐,整个旅游的感受一下子就不一样了,特别开心。

我现在有三只猫。第一只是黑白花的奶牛猫,是我和女儿在路边收养的。我们捡到它的时候是冬天,它快冻死了。它叫招招。都说猫招财进宝嘛,我取不来名字,就这么叫它了。有一次它从6楼摔了下去,之后就消失了。我以为它死了,结果没有。它自己跑去养伤,坚强地活了过来,第三天突然出现。一开始我很嫌弃这只猫,觉得它很笨,这件事之后我一下子对它很崇拜,觉得猫真的有九条命。

第二只猫是很漂亮的豹猫,也是我女儿拿来的。第三只猫本来是我的一个外国朋友的,他因为疫情离开上海了,但猫没法带走,我就收了下来。

猫常常是我漫画里的主角。我觉得猫特别好,它有它的“猫格”是吧?它不会像狗一样,它不求人,不会来拍你的马屁。猫就是很自我,这是我特别欣赏的一点。你可以把各种想象强加在它身上,聪明也好,坏也好,各种性格设定它都可以承载。所以当我不想画人而画动物的时候,猫是很适合的。

▲再见,愁掉了头发的2022 (图片来源:微博@tango2010)

很多人说我的画有疗愈性,我也搞不清楚什么是疗愈性,其实只是我想到一个好玩的东西而已。后来积累得多了我才发现一些规律,疗愈存在于无用之用。你看到一些很平常的东西,换个角度它就有了一些新的意义。焦虑来自于你对某些问题产生的执念,去掉执念挺难的,但是你可以分散对执念的注意力,某件事换个方向想想就变得没那么严肃了,换个角度看看它就消解掉了,或许也没有那么严重。

从表面上干扰一下你的焦虑和执着,这是我理解的疗愈性。我没有什么深刻的思考,要是让我思考得那么深刻我就画不出来了。我都是看到生活当中可以搞一搞、弄一弄的我就画了,并不是说带着多大的责任感去画。我自己需要化解日常的焦虑,去画一些好玩的东西,开心一下,笑一笑。我觉得我能够笑,那我的朋友肯定也能笑。我能帮到我的朋友,那也就能帮到那些跟我一样的人。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群