[img]

[/img]

我……没专门学过马克思主义,一点个人看法。

首先“无差别劳动”,在马克思著作中,有阐述是“抽象劳动”概念。也就是无论是金领管理,还是基层员工的劳动,全部统一化。这个概念并不衡量劳动本身,而是专注于劳动的买卖。所以才有了后面“个人必要劳动时间”和“社会必要劳动时间”的差别。我觉得整个马克思剩余价值论,是基于“社会必要劳动时间”的抽象概念讨论的。

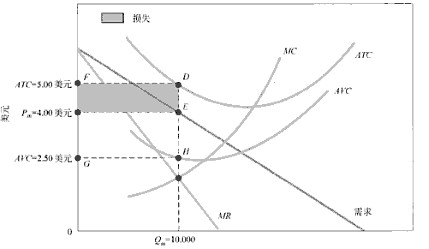

其次,糅合了马克思剩余价值论的模型W=C+V+M,在某种程度上,和现下对投入产出的理论是短期统一,长期冲突。我们都知道,企业在短期的成本曲线是上面那样的(为毛一插就在文字段上面?)。

假设企业当前的状况,不是图上那么惨(我手边就这一张……这个是亏损状态的。请把MR线脑补往右移~),而是有一定盈余,那基本和马克思剩余价值论吻合(图上这个状态,虽然暂时能运营但时间一长就玩完了,所以不能作为案例讨论。正常企业周期,在第一第二阶段,应该把那个MR线往右移移)。如果接受基本吻合的假说,那么争论的要点就直接移动向长期。

而在长期看来,任何产业的利润空间,将随着竞争不断压缩,最终收入与支出统一。也就是说,W=C+V,包括资本的机会成本,包括管理者的劳动成本,全部算入,并不存在“剩余价值”。

这样二者就出现矛盾了。于是需要回归现实。

现实中,发展到成熟阶段后期的产业,我一下能想到的,大概是三种模式。

1.进入门槛涉及ZF特权许可,主要体现为采矿业、冶金、农作物收购、房地产等……咱国内太特色了,世界范畴的,这种在股市上一般表现为股本收益低,分红收益较高且稳定,是为孩子准备教育基金的父母最爱。但我觉得不能说是“竞争极限”的代表,因为“ZF特权许可”或者其他形式的行业门槛,已经破坏了自由市场理论的前提。

2.国有化。这种最经典的代表是自来水公司,和部分高福利国家的电力公司。因为自来水的利润空间压缩到极限,资本的机会成本相对太高,于是资本溜掉了,国家接管,作为福利的一部分,有限定的免费为公民提供。所以……这种是现实和理论的典型不接壤。

3.淘汰。被更新的科技or更适合市场的产品or各种消失大法。反正就是被市场说NO了,被资金抛弃了。经典代表太多了,比如录音带啥的。

如果假设我的举例基本符合现实(我拍脑袋,纯拍脑袋,欢迎各种打脸,轻点),那么W=C+V只存在于经济学对极限思想的引用后,所建立的模型里。至少在当前生产力,在资金有更好的归属的市场前提下,并不存在。

那么现实市场,在允许M无限趋近于0但永远大于0的前提下,W=C+V+M似乎基本符合实际。

然后又一个新问题延伸出来了。即使承认实体经济市场,允许W=C+V+M,那么虚拟经济市场呢?

……俺得去做饭啦~等着回来看有木有人理我。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群