在数字化运营从 “广撒网” 转向 “精准滴灌” 的今天,“如何快速定位目标用户”“如何匹配用户需求与业务动作” 成为企业核心痛点。而标签体系,正是解决这一痛点的核心工具 —— 它通过对用户、商品、内容等对象的属性、行为、特征进行结构化标注,让 “抽象的用户画像” 转化为 “可落地的运营依据”。CDA(Certified Data Analyst)数据分析师作为标签体系的 “设计者、落地者与优化者”,需熟练掌握标签体系设计的核心原理,将业务需求转化为科学的标签逻辑,最终实现 “精准定位用户、高效匹配资源、提升运营 ROI” 的目标。

一、标签体系核心认知:从 “零散标签” 到 “结构化系统”

在理解设计原理前,需先厘清标签体系的本质 —— 它并非 “给用户贴的零散标签”,而是围绕业务目标构建的 “结构化标签集合”,需明确其核心定义、价值与特征,避免与指标体系混淆。

(一)什么是标签体系?

标签是对 “对象(如用户、商品)某一维度特征的精炼描述”(如 “用户年龄 25 岁”“商品品类女装”);而标签体系是指将这些零散标签按 “业务逻辑、分层分类、关联关系” 组织起来的有机整体,核心是 “让标签可查、可用、可联动”,支撑精细化运营场景(如用户分层、精准营销、个性化推荐)。

例如,电商平台的 “用户标签体系” 并非仅包含 “年龄”“性别”,而是覆盖 “基础属性(年龄、地域)→行为特征(近 30 天下单次数、浏览偏好)→价值分层(高价值用户、流失风险用户)→需求偏好(喜欢平价女装、关注防脱发洗发水)” 的完整结构,可直接支撑 “向流失风险用户推送复购券”“向平价女装偏好用户推荐新品” 等运营动作。

(二)标签体系的核心价值:为什么企业需要它?

对 CDA 分析师而言,标签体系的价值体现在 “连接数据与业务运营” 的三大能力:

用户细分更精准:打破 “一刀切” 的运营模式,通过标签将用户拆分为 “高价值复购用户”“新用户”“流失风险用户” 等群体,针对性设计策略(如高价值用户专属权益、新用户首单优惠);

运营效率更高:避免 “盲目投放”,通过标签筛选目标用户(如 “近 30 天浏览过但未下单的 25-30 岁女性用户”),精准推送营销内容,提升转化率(如从 5% 提升至 15%);

业务决策更数据化:通过标签量化用户特征(如 “60% 的高价值用户来自一线城市、偏好周末下单”),为产品迭代(如周末加大新品上新)、渠道选择(如重点投放一线城市社群)提供依据。

(三)标签体系的核心特征:区别于零散标签

科学的标签体系需具备 3 个关键特征,这也是 CDA 分析师设计时的核心准则:

分层分类清晰:按 “从基础到高阶” 分层,按 “业务维度” 分类,避免标签混乱(如 “基础标签 - 行为标签 - 价值标签 - 预测标签” 分层,“用户标签 - 商品标签 - 场景标签” 分类);

口径统一可追溯:每个标签的定义、计算逻辑、数据来源需明确(如 “高价值用户” 定义为 “近 90 天消费≥3 次且总金额≥2000 元”,数据来源为订单表),全公司口径一致;

动态可迭代:随业务变化更新标签(如电商新增 “直播互动标签”,金融新增 “数字人民币使用标签”),避免标签过时(如 “2019 年的用户偏好标签” 无法支撑 2024 年运营)。

二、标签体系设计的核心原理:三大维度筑牢基础

标签体系设计并非 “凭经验贴标签”,而是需遵循 “业务导向、数据支撑、可落地” 的核心原理,具体可拆解为 “设计原则、分层逻辑、流程步骤” 三大维度。

(一)设计原则:确保标签 “有用、能用、好用”

CDA 分析师设计标签体系时,需先明确 4 大原则,避免 “为设计而设计”:

业务导向原则:标签需直接服务于运营场景,剔除 “无业务价值的标签”。例如:若业务目标是 “提升新用户首单率”,则重点设计 “新用户来源渠道标签”“新用户浏览偏好标签”,而非 “用户星座标签”(无直接关联);

数据可获取原则:标签需基于现有数据或可采集的数据,避免 “空想标签”。例如:若无法获取 “用户家庭收入” 数据,则不设计 “高收入用户标签”,可替换为 “近 90 天消费金额标签”(数据可从订单表获取);

口径统一原则:同一标签的定义、计算逻辑全公司统一,避免 “各部门各算各的”。例如:“新用户” 统一定义为 “注册后 30 天内的用户”,而非运营部算 “7 天”、市场部算 “30 天”;

可扩展原则:预留标签扩展空间,应对业务变化。例如:设计 “用户行为标签” 时,不仅包含 “下单、浏览”,还预留 “直播互动、短视频观看” 等新行为字段,避免后续重构体系。

(二)分层逻辑:从 “基础” 到 “高阶” 的标签结构

标签体系需按 “信息深度” 分层,形成 “从描述到预测” 的递进关系,CDA 分析师常用的 4 层结构如下:

| 标签层级 |

核心定义 |

典型示例 |

数据来源 |

业务价值 |

| 1. 基础标签 |

描述对象的静态基础属性,相对稳定 |

用户:年龄、性别、地域、注册时间、手机号商品:品类、价格带、品牌、产地 |

用户表、商品表 |

支撑基础用户细分(如 “北京地区用户”)、商品分类 |

| 2. 行为标签 |

描述对象的动态行为特征,随行为变化 |

用户:近 30 天下单次数、浏览品类偏好、加购未下单商品、直播互动时长商品:近 7 天销量、被加购次数、好评率 |

用户行为日志表、订单表、互动表 |

支撑行为分析(如 “加购未下单用户” 推送优惠券)、商品热度判断 |

| 3. 价值标签 |

基于基础 + 行为标签,评估对象的价值等级 |

用户:高价值(近 90 天消费≥3 次且金额≥2000 元)、中价值、低价值、流失风险(近 30 天无行为)商品:高毛利(毛利率≥30%)、引流款(销量高但毛利低) |

订单表、用户行为表(需关联计算) |

支撑用户分层运营(如高价值用户专属客服)、商品策略(引流款重点推广) |

| 4. 预测标签 |

基于历史数据,预测对象未来特征 |

用户:未来 30 天复购概率(高 / 中 / 低)、潜在购买品类商品:未来 7 天销量预测(上涨 / 持平 / 下降) |

历史订单表、行为表(需建模计算) |

支撑前瞻性运营(如向高复购概率用户推荐新品)、库存预警 |

(三)设计流程:从 “需求” 到 “落地” 的 6 步闭环

CDA 分析师需遵循标准化流程设计标签体系,确保每一步都有数据与业务支撑:

与运营、市场、产品部门沟通,确定核心业务场景(如 “提升复购率”“降低用户流失”“精准营销”);

拆解场景需求为 “需哪些标签支撑”(如 “提升复购率” 需 “近 30 天未复购用户标签”“用户偏好品类标签”“复购概率预测标签”);

对每个标签编写 “标签字典”,包含:标签名称、业务含义、计算逻辑、数据来源、更新频率(如 “日更”“周更”);

| 标签名称 |

业务含义 |

计算逻辑 |

数据来源 |

更新频率 |

| 近 30 天复购用户 |

近 30 天内有 2 次及以上下单的用户 |

统计用户近 30 天订单数≥2 |

订单表 |

日更 |

| 女装偏好用户 |

近 90 天浏览女装品类时长占比≥60% 的用户 |

(女装浏览时长 / 总浏览时长)×100% ≥60% |

用户行为日志表 |

周更 |

检查每个标签的数据来源是否存在、数据质量是否达标(如缺失率 < 5%、无逻辑错误);

若 “用户偏好品类标签” 的数据来源(行为日志表)缺失 “品类字段”,则需协调技术部门补充采集,或调整标签逻辑(如用 “购买品类” 替代 “浏览品类”);

按 “基础 - 行为 - 价值 - 预测” 分层,按 “用户 / 商品 / 场景” 分类,用思维导图或表格梳理标签树;

用户标签体系

├─ 基础标签:年龄、性别、地域、注册渠道、注册时间

├─ 行为标签:下单行为(近30天下单次数/金额)、浏览行为(偏好品类/时长)、互动行为(直播评论/点赞)

├─ 价值标签:用户价值等级(高/中/低)、流失风险(高/中/低)、贡献毛利

└─ 预测标签:复购概率、潜在购买品类、价格敏感度

用 SQL、Hive 等工具编写标签计算脚本(如 “近 30 天复购用户” 标签的 SQL 语句);

选择标签存储方式(如关系型数据库 MySQL 存储基础标签、HBase 存储海量行为标签、标签平台(如数仓 Hive)存储全量标签);

示例(SQL 计算 “近 30 天复购用户” 标签):

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user\_tag\_repurchase\_30d AS

SELECT

user\_id,

1 AS is\_repurchase\_30d -- 1=是近30天复购用户,0=否

FROM

order\_table

WHERE

order\_time >= DATE\_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)

GROUP BY

user\_id

HAVING

COUNT(order\_id) >= 2; -- 订单数≥2次

业务验证:与运营部门合作,用标签开展小范围测试(如向 “近 30 天未复购且女装偏好用户” 推送优惠券,验证转化率是否提升);

数据验证:检查标签计算准确性(如随机抽取 100 个 “近 30 天复购用户”,手动核对订单表,确保准确率≥95%);

若测试发现 “标签转化率无提升”,则回溯标签定义(如 “女装偏好用户” 是否真的偏好女装),调整计算逻辑。

三、CDA 数据分析师:标签体系设计的 “全流程操盘手”

在标签体系设计的每一步,CDA 分析师都扮演着 “业务翻译者、数据验证者、落地推动者” 的核心角色,具体职责可拆解为 4 个关键环节:

(一)需求阶段:从 “业务语言” 到 “标签需求”

CDA 分析师需将业务部门的模糊需求(如 “想做精准营销”)转化为清晰的标签需求:

- 业务访谈:通过 “5W1H” 明确需求(What:做什么营销?Who:针对什么用户?When:什么时间做?Why:目标是什么?How:需要什么标签支撑?);

- 示例:运营部门提出 “想提升 9 月女装复购率”,分析师拆解为:Who(近 30 天未复购的女装购买用户)、What(推送女装新品优惠券)、需要标签(近 30 天未复购标签、女装购买偏好标签、用户价值等级标签);

- 需求优先级排序:用 “业务价值 - 实现成本” 四象限法排序(如 “高价值 - 低成本” 的 “近 30 天未复购标签” 优先落地,“低价值 - 高成本” 的 “用户职业标签” 延后)。

(二)设计阶段:从 “标签需求” 到 “标签字典”

CDA 分析师需主导标签的定义与逻辑设计,确保标签科学可落地:

标签逻辑设计:结合数据来源设计计算逻辑,避免 “逻辑漏洞”(如 “流失风险用户” 标签,需排除 “已注销用户”,避免误判);

标签字典编写:制定标准化 “标签字典”,包含标签名称、业务含义、计算逻辑、数据来源、更新频率、负责人,同步给全公司(如用飞书多维表格存储,便于查询);

口径对齐:组织运营、技术、市场部门评审标签字典,确保口径统一(如 “新用户” 定义从 “注册 7 天” 调整为 “注册 30 天”,需全部门确认)。

(三)落地阶段:从 “标签字典” 到 “可用标签”

CDA 分析师需推动标签的技术实现,确保标签能被业务部门使用:

数据清洗与预处理:处理原始数据(如用户行为日志表的缺失值、异常值),为标签计算提供高质量数据;

标签计算脚本开发:用 SQL、Python(Pandas)编写标签计算脚本,复杂标签(如预测标签)需搭建模型(如用逻辑回归预测复购概率);

标签存储与查询:将标签存储到标签平台或数据库,提供查询接口(如通过 SQL 查询 “某用户的所有标签”,或通过 BI 工具(Tableau)展示 “各标签用户数分布”)。

(四)运营阶段:从 “可用标签” 到 “业务价值”

CDA 分析师需跟踪标签的使用效果,推动标签体系迭代:

效果监控:监控标签使用后的业务指标变化(如用 “近 30 天未复购标签” 推送优惠券后,复购率是否从 10% 提升至 15%);

问题排查:若效果未达预期,排查标签问题(如 “标签计算错误”“标签与业务不匹配”);

- 示例:推送后复购率无提升,排查发现 “近 30 天未复购标签” 误将 “已注销用户” 纳入,需修正计算逻辑(排除注销用户);

- 体系迭代:每月 / 每季度更新标签体系(如新增 “直播互动标签”“短视频偏好标签”,删除 “过时的 PC 端浏览标签”)。

四、行业实战:CDA 分析师设计标签体系的 2 个典型案例

不同行业的业务逻辑差异大,标签体系的侧重点也不同,CDA 分析师需结合行业特性 “量身定制”。

(一)电商行业:用户精细化运营标签体系

核心业务场景:提升复购率、精准营销、个性化推荐

标签体系分层设计:

基础标签:用户 ID、年龄(18-25 岁 / 26-35 岁等)、地域(一线 / 新一线 / 二线等)、注册渠道(抖音 / 淘宝 / 小红书)、注册时间;

购买行为:近 30 天下单次数 / 金额、偏好品类(女装 / 男装 / 家电)、购买频次(高频 / 中频 / 低频);

浏览行为:近 7 天浏览时长、浏览品类占比、加购未下单商品;

互动行为:直播观看时长、直播下单次数、评论 / 点赞次数;

用户价值等级:高价值(近 90 天消费≥3 次且金额≥2000 元)、中价值(1-2 次且金额 500-2000 元)、低价值(1 次且金额 < 500 元);

流失风险:高风险(近 30 天无行为)、中风险(近 15-30 天无行为)、低风险(近 15 天有行为);

- 预测标签:未来 30 天复购概率(高 / 中 / 低)、潜在购买品类(如 “女装连衣裙”)、价格敏感度(高 / 中 / 低)。

实战应用:

运营部门针对 “高价值 - 高流失风险 - 女装偏好” 用户,推送 “满 500 减 150 女装新品券”,复购率从 12% 提升至 23%;针对 “新用户 - 抖音渠道 - 家电偏好” 用户,推荐 “家电新人专属价”,首单转化率从 8% 提升至 16%。

(二)金融行业:信贷客户风险标签体系

核心业务场景:信贷风控、客户分层、产品推荐

标签体系分层设计:

基础标签:客户 ID、年龄、学历(本科 / 硕士及以上)、职业(企业员工 / 自由职业者 / 公务员)、户籍地域、征信状态(正常 / 有逾期);

信贷行为:历史贷款次数、还款记录(无逾期 / 有 1 次逾期 / 多次逾期)、贷款用途(消费 / 经营);

资金行为:近 3 个月银行流水均值、存款余额、信用卡使用额度;

APP 行为:近 7 天登录次数、实名认证状态、绑定银行卡数量;

风险等级:低风险(征信正常 + 流水稳定 + 无逾期)、中风险(征信正常 + 流水波动)、高风险(有逾期 + 流水不足);

客户价值:高价值(历史贷款金额≥10 万 + 按时还款)、中价值(5-10 万 + 按时还款)、低价值(<5 万或有逾期);

- 预测标签:未来 3 个月逾期概率(高 / 中 / 低)、潜在贷款需求(有 / 无)、可承受利率范围。

实战应用:

风控部门针对 “低风险 - 高价值” 客户,自动审批 “10 万额度、年化利率 6%” 的贷款;针对 “中风险” 客户,要求补充 “近 6 个月银行流水” 后再审批,逾期率从 5% 降至 2.5%。

五、CDA 分析师设计标签体系的常见误区与规避策略

(一)误区 1:标签过多过杂,缺乏优先级

表现:设计上百个标签(如 “用户星座”“用户喜欢的颜色”),但多数标签无业务价值,导致业务部门无法快速找到可用标签;

规避策略:

按 “业务场景” 筛选标签,每个场景保留 3-5 个核心标签(如 “复购场景” 保留 “近 30 天未复购、偏好品类、价值等级”);

用 “业务价值 - 实现成本” 四象限排序,优先落地高价值标签。

(二)误区 2:标签口径不统一,数据打架

表现:运营部的 “高价值用户” 是 “近 30 天消费≥2 次”,市场部是 “近 90 天消费≥3 次”,导致运营与市场的用户分层结果不一致;

规避策略:

制定统一的 “标签字典”,明确每个标签的计算逻辑,同步给全公司;

每次口径调整需组织跨部门评审,更新标签字典并通知相关部门。

(三)误区 3:只设计不迭代,标签过时

表现:2022 年设计的 “用户标签体系” 未更新,仍用 “PC 端浏览标签”(2024 年用户以移动端为主),无法支撑当前运营;

规避策略:

每月监控标签使用频率(如 “PC 端浏览标签” 3 个月无使用,则删除);

每季度结合新业务场景(如直播、短视频)新增标签,确保体系适配业务变化。

(四)误区 4:忽视数据质量,标签不准确

表现:“近 30 天复购用户” 标签因订单表数据缺失,准确率仅 80%,导致运营推送优惠券时误推给非复购用户;

规避策略:

标签落地前验证数据质量(缺失率 < 5%、准确率≥95%);

建立标签质量监控机制,每日检查标签计算结果(如 “近 30 天复购用户数” 突然下降 50%,需排查数据是否异常)。

六、结语

标签体系的本质是 “用结构化标签连接数据与业务”,而 CDA 数据分析师的核心价值,是让这一连接 “精准、高效、可持续”。从需求拆解到标签落地,从效果验证到体系迭代,分析师的每一步工作都需围绕 “业务价值” 展开 —— 避免陷入 “技术炫技” 的陷阱,确保每个标签都能真正支撑运营动作、提升业务结果。

在精细化运营成为企业核心竞争力的今天,标签体系已不再是 “可选工具”,而是 “必备基础设施”。CDA 分析师作为标签体系的 “架构师”,需持续深化对业务的理解、对数据的掌控,以设计原理为纲,以实战需求为尺,构建出 “能落地、有价值、可迭代” 的标签体系,最终助力企业实现 “从‘广撒网’到‘精准滴灌’的运营升级”。

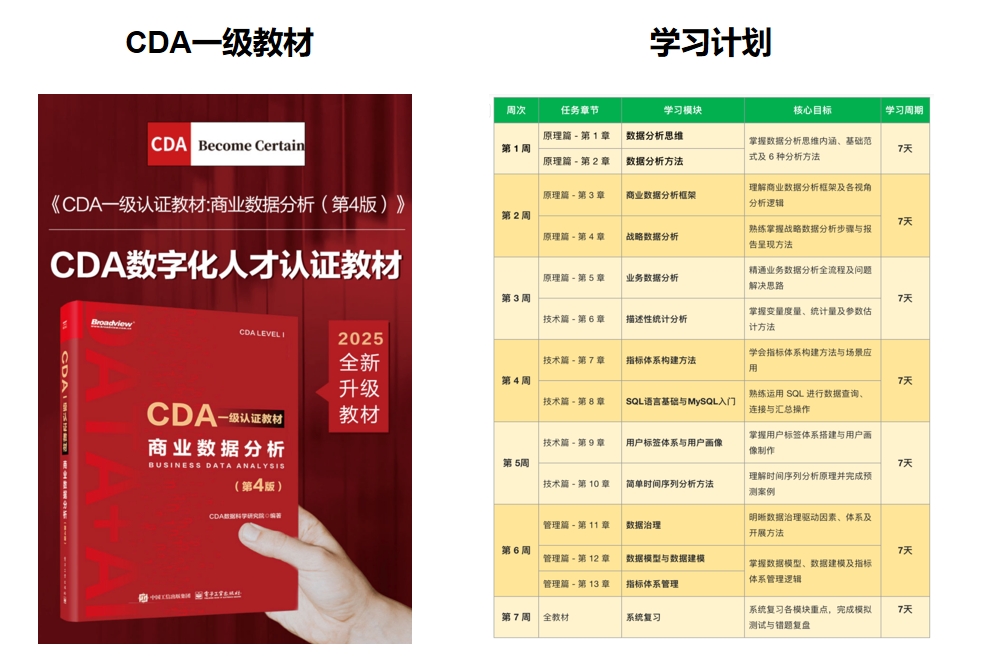

推荐学习书籍 《CDA一级教材》适合CDA一级考生备考,也适合业务及数据分析岗位的从业者提升自我。完整电子版已上线CDA网校,累计已有10万+在读~ !

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群