一个颠覆性创新的社会科学理论,为什么只有极少数的智者才能获得?

一个颠覆性创新的社会科学理论之所以只有少数人能接受,主要源于认知门槛、心理机制、社会结构、传播路径等多重障碍的共同作用。这些障碍不仅存在于“理论本身”的复杂性,也深植于“接受者”的认知结构与“学术环境”的制度逻辑之中。

1. 认知门槛:理论越颠覆,理解越困难颠覆性理论往往挑战的是既有范式(paradigm),而大多数学者和读者都深陷旧范式中,缺乏理解新理论所需的概念工具与认知框架。

- 爱因斯坦1905年提出狭义相对论时,全球真正能理解的人不超过10人 。

- 类似地,社会科学中的颠覆性理论(如结构主义的早期、行为经济学的初期)也因其跨学科性或反直觉性,让传统训练下的学者难以“看懂” 。

> 一句话总结:不是人们拒绝新理论,而是他们“看不见”它,因为缺乏理解它的“眼睛”。

---

2. 心理机制:路径依赖与认知偏差人类大脑天生抗拒不确定性,而颠覆性理论往往带来认知冲突。

- 路径依赖:长期受某一范式训练的学者,容易形成“思维定式”,对新理论产生“免疫反应” 。

- 权威偏差:已有声誉的学者更倾向于维护现有理论,因为新理论可能“削弱”他们的学术资本 。

- 损失厌恶:新理论可能威胁到现有研究项目、资金、职位,导致“理性地抵制” 。

---

3. 社会结构:学术权力与制度惰性社会科学不像自然科学那样可以通过实验“验证”,其理论接受更依赖学术共同体的共识,而共识的形成往往被权力结构所左右。

- 同行评议制度倾向于保守,评审者更青睐“渐进式创新”而非“范式革命” 。

- 学术利益格局使得新理论可能被主流期刊、会议、基金“系统性排除” 。

- 量化评价体系(如影响因子、引用数)偏好短期可验证成果,而颠覆性理论往往需要数十年才被“追认” 。

---

4. 传播路径:语言壁垒与科普滞后即使理论在学术圈内部被提出,其语言形式和传播方式也限制了它的扩散。

- 社会科学理论往往术语密集、语境依赖强,难以跨学科传播 。

- 科普媒介倾向于简化与标签化,而颠覆性理论往往需要复杂的语境与反思,因此容易被误解或忽视 。

- 在保守行业或文化中,“颠覆”本身就被视为威胁,而非机会 。

---

5. 时间滞后:真理的“代际接力”普朗克曾说:

> “一个新的科学真理的胜利,不是靠说服反对者,而是等他们死去,新一代成长起来。”

这句话虽然极端,却道出了颠覆性理论被接受的现实节奏:

它往往不是被“说服”的,而是被“继承”的。

---

6. 总结一句话:

> 颠覆性社会科学理论之所以只有少数人能接受,不是因为它太“高深”,而是因为它

太“反常识”、太“反结构”、太“反利益”,而大多数人——包括学者——

都活在常识、结构和利益之中。

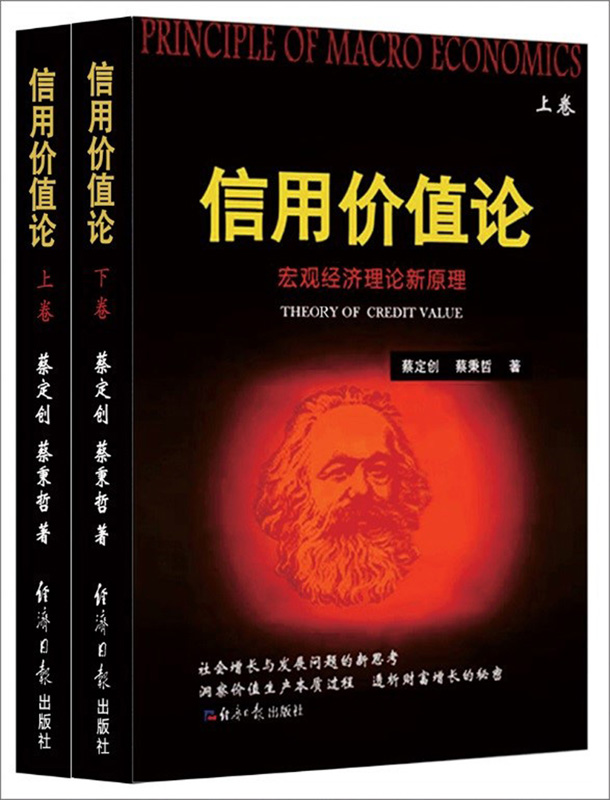

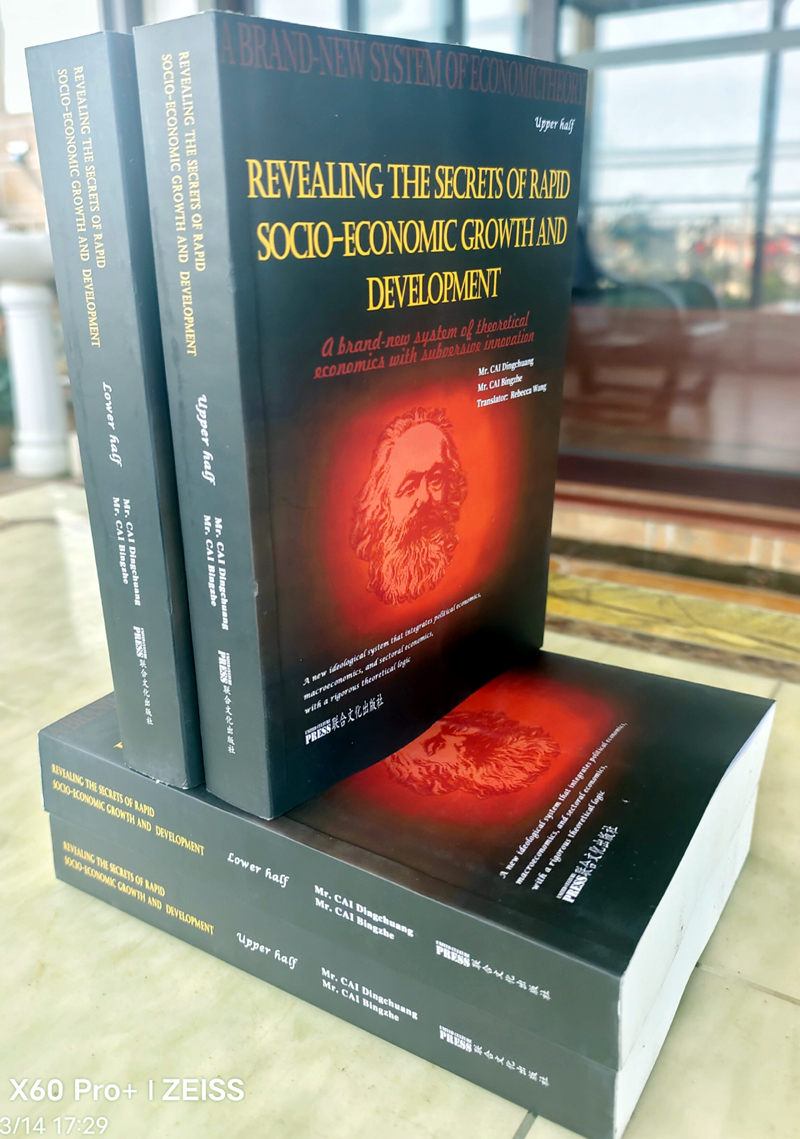

我国第一部颠覆性的理论经济学著作蔡定创《信用价值论》,这是一部真正的社会主义政治经济学与宏观经济学,是推动人类社会进入共产主义大同世界的关于社会发展的重大理论,其第1版是2015年出版,第2版2020年,但是整个学界只有中央财政大学、中山大学这样极少数的学者看到其价值,大多数学者视而不见。为什么会这样,因为他们都是西方经济学的知识结构。这就如上面所说的,这些人都外于传统中。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群