各阶层收入份额的变化(复制自【1】)

高收入阶层所占收入份额的变化(复制自【2】)

各阶层收入之比的历年变化(复制自【3】)

逐步修正的收入比值(复制自【6】)

经过逐步修正的顶尖1%阶层收入份额(复制自【8】)

以上说到,美国收入差距的增加主要表现在顶尖收入人群的收 入急剧增加。如果光是如此的话,那最多主要是个社会公正的问题。如果富人得的是不义之财的话,把他们的收入压下来就行了。然而,伴随着收入差距的还有实实 在在的生活水平问题。主要表现在中产阶级收入增长停滞与贫穷劳工的问题。

第2节中介绍过的CBO报告中给出了1979到 2007年之间各个阶层的收入增长情况,如下图所示【12】。可见,越是底层的人群收入增长越小。中产阶级在这近30年间收入增长了不到百分之五十,这给 人感觉是很低的增长速度。但是与贫富差距程度的统计一样,收入增长速度的统计也并非那么简单。

各阶层的收入增长比较(复制自【12】)

Futzgerakd 以人口调查局发布的美国家庭收入中位值(代表中产阶级收入)变化为例,为我们展示了各种修正对于带来的影响【13】。这个收入中位值在1976年到 2006年的30年中增长了18%。首先,作者采用了经济学界通用的另一个物价指数,而增长率就变成了26%【14】。再加入人口统计局不包括的非现金收 入(如雇主提供的健康保险和退休金储蓄以及ZF提供的医疗服务等救济),增长率就又提高了8%。另一大块是这三十年中家庭成分的变化。例如,单亲家庭的家 庭收入当然比双职工要低,但人均收入并不低。由于这三十年来单亲家庭比例增加,就拉低了家庭收入的平均值。当然还有其它的家庭成分变化也会影响收入统计。 综合起来,需要有个调整范围。他的结果可以用下图来总结:

对收入中间值的逐步调整结果(复制自【13】)

最后结果是:1976年到2006年,家庭收入的中位值应该是增加了44%至62%,取决于如何计算家庭成分的变化。这个最后数字与以上所示的CBO结果也比较一致。所以这个研究揭示了统计结果之间区别的原因。以 上的统计数据都不包括最近的经济衰退的影响。而不少人指出,从2007年至今,中产阶级的状况进一步恶化。最近一份有关报告引起了媒体的广泛重视 【15】。这是一篇基于问卷调查的报告,比较全面地概括了中产阶级的现状。由于其统计方法与本文采取的结构很不相同,我无法将其结果与其它作者对照,故不 详细介绍了。有兴趣的读者可以在以上引用中找到原文的链接。不过有意思的一点是:虽然名义上的经济恢复从2009年就开始了,但中产阶级的状况至今仍在下 降。

关于经济恢复与中产阶级,最近的另一篇报告调查了近年来工作构成的变化【16】。该报告指出,中等收入的工作 (每小时工资在13.84与21.13之间)在经济衰退中有很大损失,但在随后的恢复时期却增长很少。最近几年的经济恢复所增加的工作机会大部分在低 收入层次。这种“非平衡恢复”进一步增加了薪资的贫富差距程度。这也算是对奥巴马ZF经济政策的一个否定性意见。

下图显示了过去十年中不同层次工作的消长。其中“中等收入”的工作包括卡车司机,公司秘书,底层经理,水电工,数据输入和其它文书工作等。

各个行业阶层的工作增长情况(复制自【16】)

另 一个常常被提及的研究结果是中产阶级的居住区萎缩,而“穷人区”,“富人区”的分化更严重【17】。“穷”,“富”区的定义是其小区的平均收入与整个城市 的平均收入有一定差距。他们的研究发现,在过去四十年中(从1970年起),处于中等收入(也就是社区平均收入与城市相差不大)社区的人口逐渐减少,而在 穷,富社区的人口增加。这反映了中产阶级居住区萎缩。这个研究结果万维网友昭君以前介绍过,她的博文提供了更详细的资料。我觉得解读这个结果需要注意三点。

(待续)

第一, 媒 体往往将其结果解读为“中产阶级在消失”。但这个研究并未涉及中产阶级(即收入离平均值不远)的“家庭”与“个人”的数量,而只是他们居住的地方。所以 “中产阶级消失”不能由此得到证明。(但另一个统计表明中产阶级家庭在全美的比例呈逐年下降趋势,从1970年的50%下降到2000年的44%和 2010年的42%【18】)。

第二, 作者认为贫,富人分区会引起学区的分化,带来社会影响。但似乎没有证据表明他们对于“社区”的划分与“学区”的划分重合。如果是在一个学区内部的贫富分居,并不影响学区本身的多样化程度。第 三, 作者声称他们的统计方法(第二种)不受整体收入水平上升的因素影响(具有某种归一化)。但我没能读懂他们对分析方法的解释,所以不能确定他们的声称 对不对。然而,他们列出的城市贫富分离程度的排名,似乎与我印象中的富裕程度排名相当吻合。这让我怀疑这个贫富分离程度与总体富裕度相关。而这种相关性可 能是实际存在的,也可能是他们统计方法造成的假象。不管如何,过去四十年中整体富裕度的提高是否能解释这个分居扩大的现象,在文章中没有得到讨论。

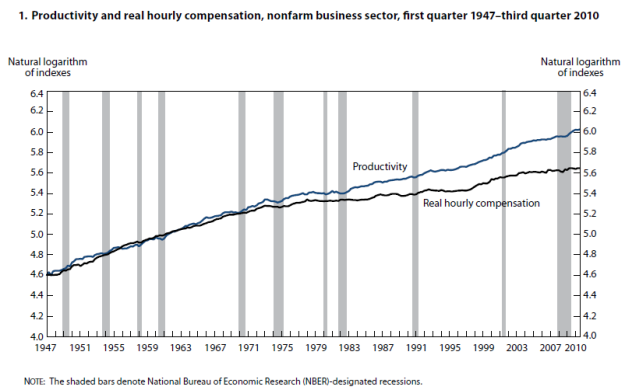

让 我们回到上面说到的“中产阶级收入停滞”的问题上来。对于中产阶级收入提高的程度各种统计方法得出相当不同的结论。但它们是否对“收入成长程度是否令人满 意”的回答有影响呢?一个更客观的评价标准是把收入成长速度与整体经济成长速度相比较。从1976年到2006年,美国的GDP增加了152%,人均 GDP增加了83.8%。相比之下,不管是人口统计局的18%还是经过调整后的44%到62%的收入增长率都是偏低了。它表明生产率增加的好处更多地流向 了资本而不是劳工。如下图所示,生产率与薪资成长之间的差距从八十年代开始显现【19】。

生产率与薪资成长速度的比较(复制自【19】)

在 2000年以前,这个增长差别主要是由于两者使用了不同的物价指数【20】。而在2000年后,薪资增长真的是落后了。但理解这个现象并不是很容易。其背 后的原因可能是产业结构的变化造成劳工与资本投入比例的不同,企业税收因素等,并不一定是公平性问题。而且薪资总数(或平均值)变化虽然重要,但并不是收 入差距的主要因素。薪资本身高,低端的差别也许更值得关注。这个我们以后还会谈到。

中产阶级的困境主要还是个相对的问题。他们的生活水平一直在提高(至少在这次经济衰退前),问题是他们是不是公平地分享了经济发展的成果。但另一群人却表现了“绝对贫困”的问题,更有理由得到我们的关注。关 于美国“穷人”的状况,我在其它博文中介绍过,这里就不重复了。但是除了生活在贫困线以下的“穷人”外,在美国还有相当数量的 “贫困劳工”(the working poor)【21,22】。这 是指参加工作但工资很低的那部分人。他们没有资格领取大部分的救济项目,但其工资收入又不足以维持健康体面的生活。他们的数目大约是几千万。

贫 困劳工并非都是低教育,低技能的工人。大约有一半的人有高中文凭,百分之五的人有大学文凭。他们主要在服务行业工作,包括需要一些技能的如电话应答员 (call center operators),儿童保育员,药房技术员等。现在的雇主越来越多地给这些人“合同工”,“临时工”待遇,从而不提供职务 保障和医疗保险等福利。贫困劳工除了税务优惠外很少享受ZF的扶贫福利,为了生存必须超时工作,所得薪金仅能维持温饱,但离财务灾难只有一步之遥。按照我 们这个社会的主流观念,他们的处境应该算作是“绝对贫困”了,即使在人道的立场上也需要关注他们。这方面的情况有很多参考资料,但多数是社会学的讨论而不 是统计研究。所以本文就不详细介绍了。这里只想说,收入差距问题不只是公正的问题,也的确涉及到一部分人的生存状态。

这 样的穷人的存在也是社会的损失【23】。因为贫穷,这些人和他们的子女的才能不能充分发挥,而社会因而损失了一部分智力资源。因为贫穷,这些人不能履行他 们作为家庭成员和公民的义务,也威胁到社会结构的完整稳固。另外,即使大家生存都没问题,过大的收入差距还是会带来一些社会问题。例如高度的收入差距可能 影响医疗服务,降低公共卫生的质量。相对的收入差别也会显著影响人们的心理幸福程度。也有研究表明,收入差距会降低社会需求水平而增加贸易赤字【24】。

所以说,不管收入差距的原因是否合理,这个现象本身是对社会有负面影响的,因而是不应被忽视的。而且我们不应该局限于关注富人的收入,而是该讨论如何让穷人跟上社会的发展并在社会的政治经济生活中有更多的贡献机会。14 人 口统计局使用的物价指数偏高已经是经济界的一个共识。请见我以前的博文http://blog.creaders.net/fouyang /user_blog_diary.php?did=107261 http://blog.sciencenet.cn /home.php?mod=space&uid=309766&do=blog&quickforward=1& id=550391及其中的参考文献。

15 Pew Research Center, “The Lost Decode of the Middle Class”, August 22, 2012, http://www.pewsocialtrends.org/f ... he-middle-class.pdf accessed 9/2/20126 收入差距的原因

以上章节描述了收入差距的历史和现状。我们看到,收入差距的程度在过去三十年中一直在增长,但其形态还是有所变化。特别是近年来,收入差距的增长主要集中在顶尖的富人阶层,而90%层次以下的收入分布情况相对变化较小。在这一节,我们探讨一下收入差距产生的原因。

显 然,这是一个十分困难的问题。社会的政治和经济体系是一个非常复杂的系统,特别是在目前全球化的形式下。如前节所示,收入差距在过去三十年中呈现稳步增长 的趋势,而这三十年里很多政治经济条件发生了很大变化。这也提示,收入差距的增加是很多因素共同作用的结果,其中很可能没有一个“关键因素”。下面我们列 举一些目前讨论较多的因素。应该指出,这些因素都听起来合理,有的也有定量证明。但它们对于收入差距增加的影响程度,大多没有定量的结论。

“超 级明星”(又称为赢者通吃)是八十年代初提出的理论,最初是用来解释顶尖艺术和体育明星的收入增长速度远远超过行业平均值的现象。由于传播技术的发达,顶 尖明星的观众数量大大增加了。虽然顶尖明星的才能可能只是稍稍胜于次一级的明星,但既然观众能够体验前者,对后者的兴趣就大减了。既然技术的发展使得两者 在同一市场竞争,他们的收入差距也就拉开了。这个观念后来被引申到企业主管的高收入现象来【26】。因为全球化,企业的规模和市场都有所扩大。于是企业主 管的表现更加举足轻重,他们中间的顶尖人物也就价值更高。同样的说法也可用来解释顶尖银行家,律师等的收入增加:由于技术进步,他们的客户基础大大扩大 了。

我认为,“超级明星”现象并不局限在个人层次,对企业也是一样。由于高科技造成的全球市场统一化和生产成本降低,产品之间微小的性能 差异就会造成巨大的市场差别,形成“赢者通吃”的局面。而且在全球“山寨”模仿盛行的情况下,只有不断创新才能享受超额利润,而这又带来巨大的风险。所以 成功的企业必须有杰出的带头人。而这些带头人的收入也自然快速增加。

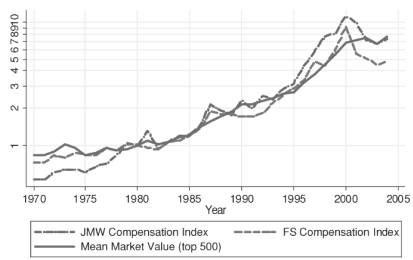

“超级明星”理论听起来似乎合情合理,但它是否能定量解释企业高管的 收入增加呢?事实上正反两方面的证据都存在【27, 28】。支持的证据来自2008年的一个研究【29】。它用企业的市值来衡量其规模,并认为高管的工 资不仅与本企业的规模正相关,也随着平均企业规模的增加而增加(因为平均规模影响到高管工作市场的竞争性)。这种关系不仅表现在同一时间不同企业,不同国 家高管薪酬的比较,也可以解释过去几十年高管薪酬的增加。如下图显示,在1980到2005年中,“财富500”企业的平均市值增加了约6倍,高管薪酬也 增加了约6倍。

最大500个企业高管平均薪酬与企业平均市值的关系(来自【29】)

应该指出,这个“企业规模与薪酬同样增加六倍”被很多人应用作为“超级明星”理论的强力证据。但该文的作者只是假定这两者有正相关,并未预言或解释他们会增 加同样倍数。所以,上图这个精确的吻合应该被看作是一种巧合。(其他研究表明,如果回溯到1936年的话,这两者的关系就要弱得多。)而且,企业的平均市 值肯定是随时间增长的。所以上图实际上也反映了薪资随时间的增长。而许多随时间变化的因素(如政治经济环境)都可能是这个增长的原因。从统计角度说,通过 这样的分析来证明企业规模是高管薪资增长的主要原因有一定困难。

【30】基本是基于同样的数据但却得出了相反的结论。它研究了高管薪酬与 企业规模和效益的关系,建立了一个数学模型。基于这个模型和1993年的薪酬水平,他们所预言的2003年薪酬水平只有实际数目的一半左右。也就是 说,2003年高管薪酬中有一半是因为企业规模和效益以外的原因。这两个研究结论虽然研究同一个问题,但做法上有很多不同。例如,【30】不是采用市值, 而是采用销售额来衡量企业规模。这也反映了研究这个问题在统计处理上的困难性。

宣传“超级明星”理论的人通常以此说明企业高管薪酬飞涨的 背后并没有社会不公的原因,而只是经济发展的必然结果。但在我看来,这个理论也指出了财富再分配的必要性。因为成为“明星”固然需要比常人多得多的努力, 但谁能成为“超级明星”并非努力能决定,而是在很大程度上决定于个人不能控制也不能预见的因素。如果只有极少数幸运的赢者才能得到巨利回报,那么“明星之 路”就是一条非常冒险的道路,对人们的吸引力也会降低。所以在“明星”圈子里进行一定的财富再分配来减小这个差距,也算是对于竞争者的一个“保险”,让整 个体系能持久下去。毕竟有了大量竞争者的基础,真正的“超级明星”才能脱颖而出。

除了“超级明星”理论外,通常用来解释高管薪酬飞速增长 现象的理论还有不少【31】。有很多人认为那是企业管理的问题:股东们实际没多少发言权,而高管们得以自己决定自己的薪酬。这些年来高管薪酬中企业股票或 股权的比例越来越大。一方面,这给高管收入带来了一定的风险,于是就需要更高的平均收入来补偿。另一方面,股票和股权的定价很复杂,也便于企业掩盖其高管 的实际收入,让股东的监督更加困难。也有人指出,美国缺乏欧洲国家那种鄙视不合理高薪,要求平等的社会风气,也是造成企业高管薪酬超高的原因。

另 一个常常被提及的因素是全球化。全球化主要从三个方面增加了收入差距。一个是由于国际贸易,外国廉价劳动力生产的产品挤掉了国内的制造业。这就导致了国内 低端工人的工作机会消失和收入减少。第二个是外包,也就是研发和服务业的部分被转移到海外进行。外包的结果是中产阶级的收入被降低,而公司盈利却增加(而 被转移到高端群体的个人收入)。第三个是移民。因为移民通常接受工资较低的待遇,因而也压低了相关行业的市场工资。另外,如上所说,全球化加剧了“超级明 星”效应,因而提高了高端群体的收入。这些在理论上似乎是顺理成章的说法。但目前数据表明,全球化对于收入差距的影响并不是很严重【26】。而且低收入群 体也从全球化造成的商品价格下降中更多地得益。看来,全球化虽然是目前经济生活中的重要部分,但并不能以此来全部解释收入差距加剧的现象。

(下续)

收 入差距还来自于工作市场的变化【32】。由于计算机的普及和发达,很多工作岗位被计算机取代了。这些消失的工作属于需要常规的数字和逻辑操作的,也就是通 常的“中端”工作如职员,低级工程师等。而低端的体力工作和高端的需要复杂的非常规思维判断的工作却受到较小的冲击。这就造成了工作机会的两极化,特别是 高端的需要较高教育程度和特别才能的工作需求的增加,因而引起高端的工资收入增加,收入差距也随之增加。除此之外,还有整个国家经济结构的变化。例如,金 融界的利润在七十年代占国内企业利润的16%,而在最近却占41%。而金融界由于种种机制产生了不少高收入的雇员。

工会的衰弱也是收入差距增加的原因之一,特别是在八十年代【33】。研究显示了工会力量与工资差异的相关性。但是,也有可能这两个现象不是互为因果,而是背后有同一个原因。此外,健保费用的上升也是造成中下端工人工资增长停滞的原因之一。

在个人层次,那些因素决定了一个人的收入水平呢?据社会学家们总结,最重要的三个因素是教育,全时工作和在有孩子前先结婚。据统计,这三项中做到几项,对一个人摆脱贫困和进入中产阶级的几率有很大影响,如下图所示【34】。

脱贫和进入中产阶级的条件(复制自【34】)

从上面的讨论可以看到,收入差距的增加有很多社会因素,其中有些是合理的,有些是社会经济的发展所不可避免的,也有些可以通过社会政策来应对。以前说到,最 近二十年来,收入差距状态的最大变化是超级富人(顶尖1%和0.1%的收入层)的收入快速增长。这些人主要可分为四类:企业高管,金融界大腕,医生和律 师,以及职业运动员。他们除了都得益于上面说到的“超级明星”效应外,其收入增加各有不同原因。所以把收入差距等同于“社会不公正”是过于简单的看法,也 无助于寻找有效的社会政策去应对。

26 Ben S Bernanke, “The Level and distribution of economic well-being”, Remarks before the Greater Omaha Chamber of Commerce, 6 February 2007 http://www.federalreserve.gov/ne ... rnanke20070206a.htm accessed 11/3/2012

27 Lemieux, T., “The Changing Nature of Wage Inequality”, Journal of Population Economics, vol. 21, No. 1 (2008), p. 21-48, doi: 10.1007/s00148-007-0169-0, http://www.springerlink.com/content/a203122570v93266/?MUD=MP accessed 11/3/2012

28 Gordon, R.; I. Dew-Becker “Controversies about the rise of American Inequality: A Survey”, NBER Working Paper No. 13982, http://www.nber.org/papers/w13982, accessed 11/4/2012

29 Xavier Gabaix and Augustin Landier, “Why has CEO Pay Increased So Much?”, The Quarterly Journal of Economics (2008) 123 (1): 49-100. doi: 10.1162/qjec.2008.123.1.49, full text available at http://neeo.univ-tlse1.fr/2297/1/ceo_pay.pdf accessed 11/4/2012

30 Bebchuk, Lucian A. and Yaniv Grinstein. “The Growth of Executive Pay”, NBER Working Paper No. 11443, June 2005, http://www.nber.org/papers/w11443 , accessed 11/7/2012

31 Bebchuk, Lucien A., and Jesse M. Fried (2003). "Executive Compensation as an Agency Problem," Journal of Economic Perspectives, vol. 17 (Summer), pp. 71-92.

32 Autor, David H., Lawrence F. Katz, and Melissa S. Kearney. 2006. "The Polarization of the U.S. Labor Market." American Economic Review, 96(2): 189–194. DOI:10.1257/000282806777212620

33 T. Lemieux, “The changing nature of wage inequality”, Journal of Population Economics, vol. 21, No. 1 (2008) pp. 21 DOI: 10.1007/s00148-007-0169-0

34 Ron Haskins and Isabel Sawhill, “Creating an Opportunity Society”, the Brookings Institution, 2009, associated presentation at http://www.brookings.edu/~/media ... ty_presentation.pdf, accessed 11/18/2012

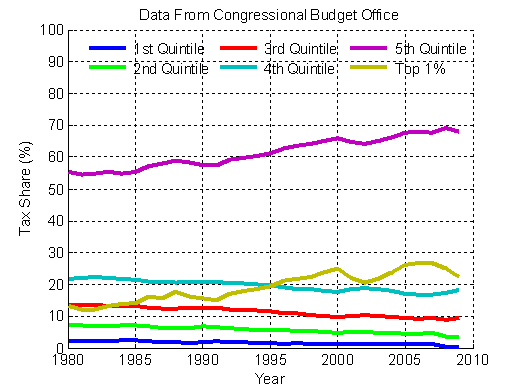

各收入阶层的相对税率(以中间阶层的平均税率为参照)(数据来自【35】)

各收入阶层的税赋份额(数据来自【35】)

联邦政府1980年至2012年的扶贫花费(复制自【42】)

联邦税收对收入分布的影响(复制自【44】)

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群

收藏

收藏