自贸区“冷”思考

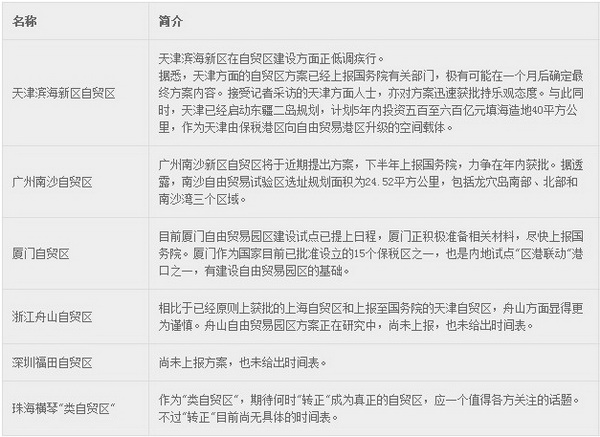

其他可能建立自贸区的城市一览。

自由贸易区近期频繁“曝光”,被专家解读为“事出有因”。有专家认为,转变增长方式、调整外贸结构、促进对外合作应当成为下一步中国促进外贸发展的基本思路。事实上,自贸区的建设正是转变这一态势的努力。

最新出炉的外贸数据,给中国经济“半年报”抹上黯淡的一笔。海关总署7月10日发布的数据显示,继5月小幅微增后,6月外贸数据继续探头向下,进出口总额纷纷下降,出现了16个月以来首次负增长。

专家认为,全年外贸将维持弱势表现,但自由贸易区的设立被认为是改变此态势的“灵丹妙药”。

资料显示,目前中国正与29个国家和地区建设16个自贸区。除中国-冰岛自贸协定已经签署但并未正式实施之外,已经签署并实施的共有10个自贸协定,贸易额涵盖中国外贸总额的24%,正在商建的自贸区有5个。随着天津、深圳、厦门等多个城市的加入,自贸区有望成为经济结构转型中的“关键先生”。

尽管自由贸易区“呼声”一片,不过,专家认为,自由贸易区的发展仍需要一些“冷”思考。

专家首先提出疑问:申请和批准自由贸易实验区本身就是一个政策主导的行为。发展领先的地区率先设立自由贸易试验区,较为落后的地区没有相应的机会,这不利于区域间的平衡发展;建立自由贸易试验区实质上是在分享“政策红利”,有可能引起区域之间的恶性竞争。对于中央政府而言,一碗水很难端平。

有专家则直接提议,中国目前的外需潜力已经没有12年前刚刚加入WTO时那么大。通过自贸区建设确实能够进一步挖掘中国的外需潜力,但对于中国经济而言,更重要的着眼点应该在扩大内需方面。毕竟我们发展经济的着眼点还是改善老百姓的生活。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群