《中国经济周刊》中国经济研究院联合发布《2014年31省份GDP含金量排名》

GDP含金量哪个省份更高

沪京粤跌出前三 第一梯队多被中西部省份占据

刚刚过去的2014年,我国居民的幸福感有何变化?不同区域的居民幸福感又有何不同?

国家统计局局长马建堂曾说,只有GDP,可能不一定幸福,但如果没有GDP,一定不会幸福。

据《中国经济周刊》及旗下智囊机构中国经济研究院统计,31个省份在2015年地方两会上公布的2014年的GDP数据中,有24个省份GDP过万亿元。

以最能反映区域发展水平的人均GDP角度考察,31个省份中,有天津、北京、上海等9个省份的人均GDP过万美元。按照世界银行2013年的分类标准,天津、北京、上海、江苏已经达到高收入经济体的标准。

GDP衡量的是一国或一个地区一定时间内最终商品和服务的市场价值。GDP收入将分配给企业、政府和居民。居民收入则衡量在创造GDP过程中,居民所能分得的收入。微观经济学理论表明,居民幸福感会随着居民收入的增加而增加。

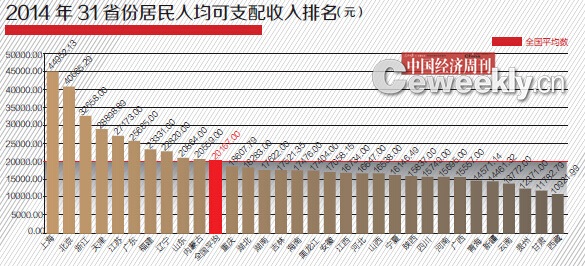

截至2015年2月12日,经《中国经济周刊》采访、中国经济研究院统计发现,累计有20个省份的统计部门权威发布了2014年城乡居民人均可支配收入。这让中国居民人均收入情况得到更全面的展现。

在这20个省份中,浙江以32658元位列2014年居民人均可支配收入榜榜首。

而居民人均可支配收入与人均GDP比值,被权威专家认为更能用来衡量居民生活水平的变化情况。自2009年起,《中国经济周刊》及旗下智囊机构中国经济研究院,已连续6年发布根据各省份人均居民可支配收入与人均GDP数据计算出的比值,并将这一比值视作GDP含金量(即单位GDP人均可支配收入比值,又被称作“幸福指数”)。

正是由于今年有了官方权威的人均可支配收入数据,今年的GDP含金量榜单与往年大不一样。2014年的全国GDP含金量平均值为0.431,创历年最高值。较2009年的0.3856增长了11.8%,呈现明显上升趋势。

党的十八大报告明确指出,要千方百计增加居民收入,实现发展成果由人民共享,努力实现居民收入增长和经济发展同步。十八届三中全会也提出,完善发展成果考核评价体系,纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向,更加重视劳动就业、居民收入、社会保障、人民健康状况。居民人均可支配收入占人均GDP的比重,成为衡量经济增长质量的应有之义。

“GDP含金量”的排名反映了民众分享GDP蛋糕的大与小,也为地方政府的执政理念和发展观念,提供了有益的参考价值。2014年31省份GDP含金量大排名

2015年2月,《中国经济周刊》旗下智囊机构中国经济研究院通过统计全国31个省份公布的2014年的最新经济数据,计算得出2014年31省份GDP含金量排名,并采访专家学者对排名进行了深入分析研究。

结果显示,2014年,中国大陆31个省份GDP含金量排名依次为:云南、安徽、江西、山西、广西、贵州、上海、四川、浙江、海南、甘肃、黑龙江、湖南、河南、河北、广东、北京、湖北、重庆、宁夏、西藏、福建、青海、新疆、辽宁、吉林、山东、陕西、江苏、内蒙古、天津。

其中云南等12个省份位居GDP含金量的全国平均数之上。

接受采访的经济学家将表格中的省份分为三个梯队进行了解读。

第一梯队(全国平均数之前)有13个省份:云南、安徽、江西、山西、广西、贵州、上海、四川、浙江、海南、甘肃、黑龙江。

第二梯队有9个省份:湖南、河南、河北、广东、北京、湖北、重庆、宁夏、西藏、福建。

第三梯队有9个省份:青海、新疆、辽宁、吉林、山东、陕西、江苏、内蒙古、天津。

沪京粤跌出前三 第一梯队多被中西部省份占据

跟GDP含金量直接相关的首要指标就是居民收入。从2014年人均可支配收入榜单看,排在前三位的是:上海、北京、浙江。尽管人均可支配收入只是含金量计算公式中的分子,其高低排名不等于GDP含金量排名,但鉴于自2011年以来,上海、北京、广东已经连续三年位居GDP含金量排行榜前三,且位次无变化,故研究人员起初认为如果不出意外,上海、北京应该依然会是2014年GDP含金量榜单的领头羊。

但是,2014年的排名甫一问世,接受采访的几位专家都甚感意外:沪京粤竟然不在第一梯度之列。上海虽然在第一梯队,却从首位跌到了第7位;北京更是从第二跌到了第17位。2014年的前三名被云南、安徽、江西取而代之:一个西部省份,两个中部省份。

然而这三个中西部省份也并非“无名之辈”。自2010年以来的GDP含金量排名中,3省份均位列前十。

整体看排在第一梯队的13个省份,中、西、东部省份平分秋色。中部占5个席位:山西、黑龙江、安徽、江西、湖南;西部占5个席位:四川、贵州、云南、甘肃、广西;东部占3个席位:上海、浙江、海南。中西部加起来共10个省份。

研究审视第一梯队省份的相关数据,会发现西部地区这样一个特点:不论是居民人均可支配收入,还是人均GDP,都呈现低水平发展。特别是甘肃和贵州,作为中国贫困省份的典型,甘肃的居民人均可支配收入全国倒数第二,为11782.78元;贵州全国倒数第三,居民人均可支配收入为12371.00元。

第一梯队中除了上海和浙江两个发达省份外,其余11省份,人均GDP都在15000元左右,远低于排在第二、第三梯队的北京、天津、广东等人均GDP达到3万元、甚至4万元以上的省份。

对这种现象,袁钢明将其解读为这一榜单中的部分人均GDP水平较高的省份 “因为整体收入水平改善了,轻视了居民收入水平”。

但是这种情况也跟经济发展存在的波动性周期有关,“当收入水平达到一定高度以后,也就是社会矛盾开始化解之时,政府就会扩大项目投资,然后减少收入,这是一个阶段性周期性的变化—一段时间注重民生和收入,一段时间注重投资。这种周期性变化在最后一个梯队特别明显。”袁钢明说。

有专家认为这种情况类似于国际上一些步入“中等收入陷阱”的国家。专家分析认为,这些国家达到了一定的高速发展水平后,就会头脑发热,把很多资金投资到一些大规模的项目上,主要原因就是认为居民收入已经达到了温饱的水平。

根据地方政府的公开数据,山东、江苏2014年1—7月的投资额就超过2万亿元;辽宁、湖南等省的固定资产投资,对GDP的贡献甚至超过一半。

事实上,在山东、天津等省份,政府财政收入增速快于居民收入已屡见不鲜。2014年天津市的GDP增长10%,政府财政收入2390亿元,增长15%;而城乡居民收入分别增长8.7%和10.8%,远低于财政收入增速。

山东省的情况同样如此,2014年GDP 增速为8.7%,财政收入增长10.2%;而居民可支配收入实际增长7.8%,仍低于GDP和财政收入增速。2014年陕西省财政收入平稳较快增长,全年共计1889.98亿元,同比增长13.63%;而同期的居民可支配收入增幅仅为10.2%。这些都拖累了GDP含金量。

对比历届榜单,GDP含金量排名后5位的省份中,陕西、内蒙古这两个中西部省份的排名,已经连续4年没有动过了,分别位居倒数第4位和第2位。

国家发展和改革委员会国土开发与地区经济研究所所长肖金成接受《中国经济周刊》采访时表示,近年来西部地区投资很大,也许每年都会新增一个大的投资项目,但这个项目不一定增加老百姓的收入。尽管GDP增加了,意味着分母上的人均GDP增加了,但是分子上的人均可支配收入却未显著增加,这样GDP含金量就不会高。

第三梯队如何提高GDP含金量?长期研究中国区域经济发展的北京大学中国区域经济研究中心主任杨开忠通过《中国经济周刊》向第三梯队的省份提出建议,“第三梯度的中西部省份,在关注和加强基础设施建设的同时,要更加重视民生和公共服务的投入。而东部的那些富裕省份,还是应该拿出更多的利益投入到民生和公共服务中。”

2014年GDP含金量是怎么计算出来的?

中国经济研究院

该公式主要衡量单位GDP中居民收入所占的比例。

需要说明的是,往年关于人均可支配收入的算法,采用的是:人均可支配收入=(城镇人均可支配收入+农民人均纯收入)×城镇人口占比。之所以采取这种算法,是由于2014年之前,各地统计机构并未公布人均可支配收入的数据,所以根据专家建议,人均可支配收入采用近似算法,即由“(城镇人均可支配收入+农民人均纯收入)×城镇人口占比”计算得出。

2014年情况有了大变化。截至2015年2月12日,全国累计20个省份以官方形式对外公布了其2014年的居民人均可支配收入,只有上海、吉林、安徽、甘肃、青海、西藏、宁夏、新疆、北京、天津、重庆等11省份未公布居民人均可支配收入,仅公布城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入(其中,甘肃、上海、北京仅公布农民人均纯收入)。

上述11省份居民人均可支配收入是中国经济研究院根据 2013年末上述11省份城镇人口及农村人口占比,对城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入进行加权平均计算得到。对于这种算法,据《中国经济周刊》部分省份统计部门了解,此种算法与他们的计算城乡居民人均可支配收入的算法一致。

因目前公布人均GDP 省份仅北京、内蒙古、安徽、广东、海南等5省份,因此此次排名中人均GDP的数据为2014年GDP与2013年末当地常住人口之比而得。

除上述说明外,图中其余数据均来自各省份统计局的公开公布。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群