2015年,对于深圳来说,注定是不平凡的一年。

这一年,是深圳经济特区成立35周年。按中国的传统,逢五、逢十都是值得纪念、值得庆祝的年份。

这一年,一直被认为背靠香港这棵大树乘凉的深圳,GDP将超过香港。一个被世界老牌资本主义强国盘踞经营一百多年、与纽约、伦敦并称世界三大金融中心的香港,被一河之隔的深圳、一个只有短短35年历史的新兴城市轻松甩在身后。

这一年,新年甫始,1月4日至5日,李克强总理新年第一次出京,就选择了视察深圳。他考察了华为公司、前海微众银行和柴火创客空间,并来到莲花山顶广场,向邓小平同志铜像敬献花篮,与邓小平南方视察见证者共话改革开放,勉励深圳加快转型升级,先行先试,大胆去闯,大胆去干,继续种好国家改革开放试验田,打造创新发展高地,成为包容发展的示范城市!

这一年,1月28日,最高人民法院第一巡回法庭在深圳挂牌。该法庭将管辖广东、广西和海南三省区,主要审理跨行政区域重大行政和民商事案件,其效力等同于最高法院的判决,均为终审判决。

这一年,深圳市委、市政府换届。新任深圳市委书记马兴瑞,系航天科学家出身,与所有前任不同的是,他不仅兼任广东省委副书记,同时还是中共中央委员——这一身份,为深圳建市以来历任“一把手”所绝无仅有。

在随后召开的深圳市六届人大一次会议上,市长许勤当选连任,成为深圳建市以来任期最长的市长。

根据媒体的解读,这体现了中央对深圳的高度重视,并寄予厚望,希望深圳能够继续保持繁荣与稳定,继续保持中国改革开放试验田的作用。

实际上,从2014年下半年开始,深圳“二次腾飞”的舆论就开始成为境内外媒体的新热点。一贯低调且充满危机感的深圳,仿佛一个“闭关”多年的高手,忽然重出江湖。

锋芒外露而内藏,最早感受到深圳外露锋芒的可能要数台湾媒体。2014年8月,《台湾财讯》刊发了一篇题为《一个深圳,打败台湾》的文章。文章写道,一直以来,深圳都将台湾视为假想敌,不掩饰“超越台湾”的企图心。2013年深圳人均GDP折合2.2万美元,,“超过台湾,从此与亚洲四小龙并肩而行。”过去十多年来,深圳展现出迅猛的爆发力。如果把历年人均GDP拉出来看,深圳从2000年人均GDP只有台湾的1/3,但深圳一路快速成长,13年间跃升超过3倍,但同时期台湾仅成长四成多,“深圳速度”远超“台湾速度”。

2014年9月,《经济观察报》刊文《推倒“山寨墙”,深圳正在成为“创客天堂”》。文章指出,“深圳由智能手机切入,逐渐控制了全球信息行业的制造业”。2013年,深圳在研究与开发上的投入占GDP的比重达到了4%,国际上通常用这个数据来反映当地的科技实力和核心竞争力,创新型经济体的公认标准是2.5%左右。全球数值最高的以色列为4.4%,而中国的整体水平是2%。

同样是在9月,一篇首发于西祠胡同,名为《上海向左,深圳向右》的帖子,在网上飞传。文章从12年前的《深圳,你被谁抛弃》谈起,“时过境迁,回头看这篇文章,所描述的彼时场景令人啼笑皆非。这么多想迁移上海的巨头公司,上海一家都没留住”。文章指出,浦东的发展,是举国政策与资源堆砌的成果,这与深圳的起家差不离,但若干年后,深圳完成了转型。回望上海滩,却很难找出一家在所属领域做到全球翘楚的民企,有的多是国企、外企的影子。作者坦言,“我虽身在上海,却十分向往深圳”。

9月20日,《深圳特区报》报道:“美国知名独立经济智库米尔肯研究所日前发布亚洲最佳表现城市排名,深圳位居榜首”。文章指出,随着综合实力增强、发展质量不断提高,在国内外各研究机构公布的各类排行榜中,深圳屡屡占据前列位置。中国社科院刚刚发布城市蓝皮书《中国城市发展报告NO.7》中,深圳健康发展指数排名第一;8月底,清华大学启迪创新研究院揭晓了“2014中国城市创新创业环境排行榜”总体排名,深圳市凭借在8个单项指标中斩获6项第一的成绩,蝉联本年度桂冠。

2014年9月22日,联合国气候峰会期间,全球瞩目“C40&西门子城市气候领袖奖”获奖名单在纽约揭晓,深圳击败米兰、约翰内斯堡等世界名城,勇夺全球城市交通领袖奖。

2015年1月7日,Forbes中文网刊文称,“如果你是一个工程师,想在5天或两周的时间来实现一个创作理念,在哪儿可以实现?”美国硬件创业团队SPARK创始人扎卡利·克洛基博士给出的答案是——深圳。他表示,“在深圳,你能在不超过一公里的范围内找到实现这个想法任何想要的原材料,只需要不到一周的时间,你就能完成‘产品原型-产品-小批量生产’的整个过程。”而且深圳的数字产业领域优势明显,从制造能力、工程技术人才储备,到“快如闪电的物流”一应俱全,已经成为各种数码产品硬件开发商的沃土。

2015年5月,《经济观察报》动用四个版面的篇幅,做了一期名为《深圳第二?》的系列报道,首版长文即直接命名为《“北上深广”新排位》。文章写道,“今天,我们再次将目光聚焦在中国最开放的城市——深圳。在过去一年,我们重新发现了深圳价值。正当经济下滑、环境恶化之际,深圳却始终保持着惊人的活力,它已经成为了中国各大城市当中,投资率最低、环境最好、负债率最低、创业环境最好以及发展模式最具可持续性的城市。”

文章指出,在内地传统的四大一线城市排名中,“北上广深”的城市格局已悄然发生变化,根据广东社科院发布的《2014年广东省现代化进程》测评结果,广州不但在总分上输给了深圳,还在五大单项指标上,错失了“省内第一”。这也意味着深圳对广州的超越正在从以往的单向指标超越逐渐向全面超越过渡,未来“北上深广”的一线城市格局或将成为新常态。

对于国内外媒体上对深圳铺天盖地的溢美之辞,深圳对自己有着清醒的认识。

5月29日,深圳市委书记马兴瑞出席深圳市政协大会,在听取了十多名政协委员的发言后,他在简短的发言中提出,希望深圳的“官员们更加清醒、更加警醒一点。我们不是天下老大,我们在各个方面与先进的城市比都有很大的差距。你就说拿哪个方面比吧:教育,大家看看我们的基础教育、职业教育、高等教育,敢跟北京、上海比吗?我们的人才敢跟北京比吗?差距很大。我们的医疗资源,不就十所三甲医院吗,看看北京、上海、广州有多少,人有病的能在深圳看吗?下水道,新建的城市怎么就总淹呢?那天我到布吉去,这么一个路口下一两个水篦子不就解决了吗,就是不干!城市管理还是有很大的差距。别看社科院搞了个综合经济竞争力排名,我们是排第一,是考虑我们的增量大;你看看我们第二个指标,宜居的、可持续的,我们就排在后面”。“如果我们看不到差距,天天飘飘然,去吹综合经济竞争力第一,五年以后我们就要走下坡路,十年以后还会往下走,二十年以后就沦落为二流城市,这是完全有可能的。我们很多领导看不到差距,很多领导飘飘然,漂浮,不去干真事实事,这个作风是最令人可怕的”。

这就是深圳,一个“双面”城市。如果你只看到其中的任何一面,都不可能了解到真实的深圳。

好大喜功不是深圳,长袖善舞不是深圳,深圳是一个极度务实、低调、内敛的城市。对于媒体捧上的 “中国第三城” 这顶桂冠,不但市委书记、市长没有欢天喜地地接过来戴上,就是在深圳的民间,在各在论坛、网站上,广大市民也是有赞有弹,褒贬不一,虽不乏对深圳取得成绩的自豪,更多的却是对这个城市民生短板的吐槽,质问深圳“凭什么敢称‘中国第三城’”?

2

那么,“中国第三城”这个大鼎到底有多重?广州和深圳,到底谁能扛走它?

要回答这个问题,只能用事实和数据来说话。

下面我们以北京、上海、广州、深圳这4个一线城市官方发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》为主要依据,采用南山策士(微信公众号nanshanceshi)设计的“城市实力12维度分析模型”,对这四个城市进行全方位比较,以判定其在中国一线城市中的地位。

“城市实力12维度分析模型”是指从以下12个维度,对纳入比较范围的城市进行评分:

(1)经济实力

(2)地理位置与交通

(3)产业结构

(4)人口结构

(5)科研创新力

(6)商贸辐射力

(7)国际化

(8)民生基础支撑力

(9)环境承载力

(10)制度创新力

(11)话语权和影响力

(12)文化包容性

具体评分标准为:样本城市中某个维度的实力最强者得分为1,往下每降低一个名次得分降低0.1分。单项评比出现并列名次时,并列名次的得分以其所占位置对应得分的平均分计算。以12个维度评比总分的高低,来决定纳入比较范围的城市的实力排名,得分最高者实力最强。

①数据来源:上海证券交易所和深圳证券交易所2015年6月15日数据(不含新三板及境外上市)

单项评比排名分析

至少在改革开放的前三十年,中国一直是个“唯GDP论”的国度,“北上广深”的叫法就是这么来的,可谓由来已久,人尽皆知。

中国经济进入新常态以来,质量效益型和生态友好型经济被摆在了前列,但GDP仍然是一个不容忽视的重要指标。以这个指标来衡量,四大一线城市之间还是有较大差距的,北京与上海在第一阵营,广州与深圳在第二阵容。这个数据同时说明了另外一个事实,即珠三角的城市集中度还不够高,目前基本处于同一起跑线上的广、深、港三城之中,若干年内必定要崛起一个经济规模和人口规模与北京、上海相当的龙头城市。

2014年,广州的GDP排名仍在深圳之前,尽管只有700亿元的小差距。如果按人均GDP计算的话,那么深圳已经多年领跑四大一线城市。2014年,深圳人均GDP超过2.2万美金,已经达到发达国家水准,与葡萄牙、我国台湾地区相当,逼近韩国。

但是很多人已经把眼光从GDP上挪开,关注到了更多更能说明问题的数据。

在“地理位置与交通”这个单项中,上海无疑具有最为得天独厚的优势,它处在中国南北海岸线的中点,扼万里长江的出海口,海陆空交通便利,广袤而富庶的华东和长江中下游地区均为其腹地,先天拥有发展成为国际大都市的优越条件。

北京虽不临海,但因为其独一无二的政治地缘条件,已成为中国公路、铁路、高速铁路网的中心。广大华北、东北地区广义上都属于北京的腹地。

上海和北京在此单项中分列第一、二位当无争议。

单从货运总量这项指标来说,获得了2014年度单项冠军的广州,无疑是中国最主要的物流中心之一。但这个指标跟广州的产业结构有关联性。上海、广州的产业结构当中,传统的能源原材料工业和重型装备制造业占了很大比重,拉大了货运总量;而北京和深圳则以先进制造业和电子信息产业为主,产品轻薄短小但附加值较高,这就是上广的货运总量比京深高出3倍以上,而彼此之间的GDP相差并不太大的原因所在。

在集装箱吞吐量这个指标上,上广深这三个临港城市之间阶梯化差距明显。由此也可以看出广州的经济以对内辐射为主,而深圳则主要面对国际市场。因为广州港实际上是河港,泥沙淤积是不可避免的问题,而深圳是海港,水深港阔,从二者在珠三角的角色分工而言,这也是一种自然选择和市场选择共同作用的结果,恐怕不是新建一个南沙港就能逆转的。

从机场旅客吞吐量来看,北上广分居前三,深圳落后较多。这主要是因为深圳长期受香港和广州国际航线的覆盖,从深圳直飞的国际航线较少,导致有很多深圳人选择从香港和广州搭乘直达国际航班。建议深圳加大国际直达航线开辟力度,便利以深圳为目的地的国际旅客,便利市民从深圳直接搭乘国际航班出国。

不过机场旅客吞吐量这一指标也要具体分析,深圳夹在穗港之间,流失大批客源,这种情况正如天津滨海机场受首都机场影响一样,2014年天津市的机场旅客吞吐量排名全国第24位,甚至低于贵阳和哈尔滨。

从历史上来看,华南地区的地理和交通中心一直就是广州,这个位置似乎没有深圳什么事。但是,随着香港的回归和高铁的蓬勃兴起,最近几年这个事情好像有了商量的余地。

如图1-5所示,在改革开放前期,广州、深圳、香港之间只有一条老旧的广九铁路“单线联系”,广州是深港进入中国铁路网的唯一入口。在那个时期,广州作为华南地区唯一的交通中枢,地位无可争议。

香港回归之后,其与大陆的人员往来及物资交流大大加强,交通是一个必须首先突破的瓶颈。深港两地的经济总量之和,超出中国最大城市上海将近40%,是广州的两倍,如此巨大的经济体量,加重了深圳的法码,使得珠三角的经济重心向深圳方向偏移。深港两地在历史上属于同一个县(宝安县),从地缘上来讲实际上是一个整体,只要将深圳纳入全国交通网络,也就意味着同时已将香港纳入这个网络——香港的回归无疑加大了深圳在全国交通版图中的权重。

2012年底,京港高铁北京至深圳段全线贯通,深圳至香港九龙段最迟将在2018年通车,届时北京乘高铁到香港,车程将缩短至8小时。

高铁为作一种新兴的高科技运输手段,它的兴起则给了深圳这样的新兴城市一次重新洗牌的机会。例如2013年通车的杭福深客运专线,在普铁时代就是一条根本不存在的线路,它的贯通让深圳和上海之间拥有了直达高铁,粤东及闽南地区直接受到深圳经济的辐射。

需要特别强调的是,建设中的赣深高铁(合深高铁南段)和深-茂-湛高铁,对于深圳而言具有非常更大的意义,深圳当局应当加大这两线路建设的推进力度。合深高铁将大大加强深圳对江西、安徽等华东各省的经济联系,其价值绝不在杭福深线之下。深茂高铁则将提高深圳对粤西地区的辐射能力。

深圳应当感谢高铁带来的机遇。可以预见,当中国高速铁路网络成型之日,就是深圳的南方交通枢纽地位确立之时。当然,这并不仅仅是运气,更是因为深圳的实力。如果没有如此巨大的经济体量,如果没有气势如虹的发展势头,就算有高铁,深圳也只不过是香港和广州中间的一个小站而已。

在《全国城镇体系规划(2006-2020年)》中,“广州—深圳”被规划为“一级综合交通枢纽城市”。类似于这样以两个城市共同组成一级综合交通枢纽的,全国只有包括“北京—天津”、“重庆—成都”在内的三组。

综上所述,北上广深四市在“地理位置与交通”单项评比中,广州的历史积累跟深圳的后发优势相PK,二者打了个平手。四市的排名为:1、上海,2、北京,广州深圳并列第三。但是以发展的眼光来看,机遇无疑站在深圳这一边。

合理的产业结构对于一个城市的重要性,类似健康对于一个人的重要性。产业结构不合理的城市,尽管一时繁华似锦,风光无限,但风头过后,往往是一地鸡毛,不堪收拾。回想当年的鄂尔多斯是何等的风光?近年却以“死城”、“空城”著称于世。在中国,除了鄂尔多斯,国家认定的“资源枯竭型城市”多达69个。在国外,曾经蜚声于世的“汽车之城”底特律就是一个很好的反面案例。一个城市把自己的命脉系于某个单一产业,最终必定难逃一劫。

比较北上广深四个城市的产业结构,广州的汽车制造业和石油化工制造业所占比重较大,互联网产业、信息技术产业及其他高新科技产业方面劣势明显,金融业则更为弱势。广州的产业结构给人以“老旧”的印象,对于新兴产业和年轻一代创业者已经没有吸引力。

上海的问题在于“贪大求洋”,热衷于吸引世界500强行列的外资企业总部入驻,对国内新兴科技企业和民营企业重视不够,导致本地企业孱弱,与BAT等互联网新贵无缘,所以从数据上看,上海的互联网及信息技术产业增加值基本上只相当于北京的一半,深圳的三分之一。上海虽称中国金融中心,但其金融业增加值却输于北京,胜负皆在首都因素。

北京为了适应其环境承载力,十多年来对产业结构的调整幅度很大,历史上的黑色GDP项目基本上都已经迁出,继之以新兴科技无污染产业,所以从数据上来看,北京的产业结构还是比较合理的。虽然北京经济一直倚重大型央企,但同时也是中国的互联网创业热点城市,与深圳南北呼应,不遑多让。

相对而言,深圳的产业结构在这四个城市中具有比较明显的优势。作为一个以高新技术起家的城市,深圳的新兴高技术产业增加值稳居全国第一位。因为有华为、中兴、Tecent,深圳一直是中国互联网及信息技术产业无可争议的龙头城市。深圳的金融产业虽逊于京沪,但稳胜广州,且拥有平安、招商等品质一流的金融企业。其他方面,新能源汽车深圳拥有比亚迪,生物医药产业拥有华大基因,均为行业翘首。江海不辞细流,深圳既有金融、物流、文化产业和高新技术产业等四大支柱产业,也有包括机械、服装、钟表、家具、印刷包装和黄金珠宝在内的六大优势传统产业,产业结构衔接紧密,布局合理,梯度发展,后劲十足。

综上所述,北上广深四市在“产业结构”单项评比中的排名为:1深圳,2北京,3上海,4广州。

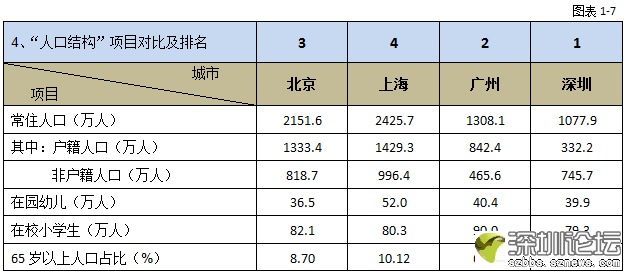

在图表1-7中,非户籍人口总量能够说明两个问题,是一这个城市对解决就业的贡献,二是该城市对外来人口的吸引力。

从城市人口总量来说,上海是中国最大的城市。2014年,上海的非户籍人口总量将近1000万;其次是北京,有非户籍人口800多万;中国解决外来人口就业贡献率排名第三的城市是深圳,约为746万;广州的非户籍外来人口总量466万,排在东莞(643万)和天津(476万)之后。

“在园幼儿”和“在校小学生”这两项指标,反映的是一个城市的人口潜力,以及中青年就业人口的比率。这两项指标在常住人口总量中的占比,深圳为11%,广州为10%,北京、上海均为5.5%,深广两市优势明显。

最后一项指标,“65岁以上人口占比”反映的是人口老龄化问题。国际上通常把65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准。据此标准,上海和北京均已进入老龄化社会,广州则即将进入。

而深圳的老龄人口比率大约只有京沪的1/5,广州的1/4。现阶段深圳常住人口的平均年龄才33岁多,是中国最年轻的大城市,人口红利丰厚。

综上所述,北上广深四市在“人口结构”单项评比中的排名为:1深圳,2广州,3北京,4上海。

在“科技创新力”这个项目上,广州因为差距太大,跟北上深三市已经不具备可比性。

2014年获得的国内发明专利授权量,北京为23237件,深圳、上海分别为12032件、11614件,而广州仅获得4597件,排名在杭州(5559件)和南京(5275件)之后。

在含金量更高的PCT国际专利授权量方面,广州更不可与北上深同日而语,仅相当于北京的3.7%,不到深圳的十分之一。同为中国一线城市而科研成果竟如此悬殊,广州确实令人汗颜和费解。

此外应作解释的是,在两市相关指标存在明显差距的情况下,南山策士(微信公众号nanshanceshi)为什么将深圳的排名与北京并列?

我们更应当关注的是2:14这个比例——也许这就是深圳之所以成为创业热土、成为创客云集的中国硅谷的真正原因,同时这也是为什么将深圳的排名与北京并列的原因。

我们更应当关注的是2:14这个比例——也许这就是深圳之所以成为创业热土、成为创客云集的中国硅谷的真正原因,同时这也是为什么将深圳的排名与北京并列的原因。

2014年,在国内(不含港澳台)企业发明专利授权排行榜上,深圳华为(2409件)依然雄居榜首,中兴通讯(2218件)紧随其后,第三位至第十位依次为中石化(1913件)、深圳鸿富锦(524件)、深圳海洋王照明(516件)、京东方(484件)、中石油(476件)、国家电网(408件)、深圳华星光电(362件)、杭州华三通信(336件),5家深企占据了榜单63%的份额,将深圳的科技创新优势进一步拉大。

综上所述,北上广深四市在“科技创新力”单项评比中的排名为:1北京、深圳,3上海,4广州

北京以其最大的社会消费品零售总额和较高的外贸进出口总额、邮电业务总量水平,位列第二。

广州是历史悠久的华南商贸中心,社会消费品零售总额长期占据华南地区第一,也是中国传统的第三大商贸城市。但在外贸进出口这一块,广州长期被深圳压制。2014年深圳外贸进出口总额几近广州的4倍,高达4877.65亿美元,进出口规模连续三年居内地城市首位;出口总额连续二十二年居内地城市首位。此外,深圳还有邮电业务总量这项指标排名第一。两相权衡,在“商贸辐射力”这个项目上的排名,广州与深圳以并列出现最为合理。

南山策士(微信公众号nanshanceshi)认为,“商贸辐射力”不应当拘泥于国内贸易,而应当涵括国内消费与进出口。投资、消费与出口,被并称为拉动国民经济的“三驾马车”。我们在建立一种城市实力评价体系时,如果只考虑到“社会消费品零售总额”而丢弃“进出口”,其结果显然会严重失真。

综上所述,北上广深四市在“商贸辐射力”单项评比中的排名为:1上海,2北京,3广州、深圳。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群

收藏

收藏