中国百万亿巨额国资的管理问题,一直是万众瞩目的焦点议题。图为上市国企中信重工的工人们正在车间工作。

中国庞大的国有资产该如何管理,长久以来存在着针锋相对的两条路线图。国企改革顶层设计方案的正式出台,让这一问题重新成为万众焦点。国资委何去何从,则是其中核心所在。

2015年9月13日,《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(下称指导意见)正式出台。

这份文件是2013年十八届三中全会重启国企改革之后,关于国企改革“1+N”顶层设计中的“1”——一份统领性的国企改革路线图。其配套的“N”——关于国资管理体制、国企混合所有制改革、央企分类和重组等文件,还将陆续出台。

长达8章、30节、1万多字的指导意见中,最引人关注的焦点之一是,以国资委为核心的国资管理体制将何去何从。

1“婆婆”与“老板”之变中国的国有资产有两套管理体制,其中金融与文化类企业国有资产由财政部履行出资人职责,实业类国有资产则由2003年成立的国资委履行出资人职责。

指导意见将改革范围从十八届三中全会决议中的“国有资本”,缩小到了“国有企业”,暗指改革暂不会波及金融与文化类国资,而限于国资委系统。“因为国资的牵涉面太广了,不好提,不同意见和观点比较多。”一位接近国资委的人士告诉南方周末记者。

两套国资管理体制大相径庭。财政部主要通过汇金公司来管理金融国资,其体制接近于新加坡淡马锡模式;而国资委则用“管人管事管资产”的方式直接监管国企,如中央级国资委直接监管112家央企,地方国企则由地方国资委监管。

十八届三中全会对国资改革做出“管资本”和“成立国有资本投资、运营公司”的部署后,不少人解读是实业类国资将复制汇金模式,而国资委淡出。不过,国资委似乎并不这样认为。

各界对国资委系统的主要质疑,集中在其既当国企的“老板”(出资人)又当“婆婆”(监管者)的角色冲突,和其行政化的管理风格。

本次指导意见专辟一章(1400余字)述及如何“完善国有资产管理体制”,其中,国资委双重职能的调整与弱化,备受关注。

指导意见以“管资本为主”为基调,做了推进国有资产监管机构职能转变、改革国有资本授权经营体制等四项改革部署。

其中对于国资委的“婆婆”(监管者)职能,指导意见要求,“将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业”,“将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位”,“改变行政化管理方式”。

换句话说,国资委不再对国企用行政化方式过多监管。其他部委的公共管理职能也不再通过国资委这个“统一出口”行使。中国政法大学教授李曙光对文件的解读是,国资委将回归真正的出资人身份,其监管职能将分配给纪检、反贪、食品安全等部门。

在“老板”(出资人职责)角色上,指导意见明确,将由获得国资委授权的国有资本投资、运营公司对国有资本履行出资人职责,对所出资企业行使股东职责。同时,“开展政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点”。

也就是说,在国资委与国企之间加入一级国有资本投资、运营公司,作为出资人代表,承担国有资产保值增值的责任。今后国资委不再直接对所监管企业履行出资人职责。

由于指导意见只是一份纲要性文件,还有诸多细节需等待后续文件的出台才能见分晓,比如国有资本投资、运营公司究竟如何设立,其与国资委和财政部等部委之间的关系如何安排,上述“直接授权”的试点范围划定等,目前均未可知。

国企改革十条“干货”。

2

两条路线图指导意见出台后,国资委研究中心副主任彭建国公开撰文指出,“管资本为主”的国资监管体制总体上不是淡马锡模式,也不是三层框架。“政企不分、政资不分”的淡马锡模式不适合中国国情。改建或组建的国有资本投资、运营公司并不是新增一个中间管理层级,而只是一个国有资本运作平台企业,这些公司依然是由国资监管机构(国资委)直接监管,所以还是两层架构。

他还认为,出资人代表职能与监管职能内在统一、不可分割,“出资人代表天然拥有监管职能”。为了切实保护股东的正当权益,股东绝对不能仅仅是收益分配权,必须同时有监管权,特别是重大投资决策、经营决策、产权变动等的监管。

而对于指导意见中的“政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点”,他认为这是针对目前由财政部作为出资人的“文化领域”等,“把这些领域的企业从党政部门脱离出来,有利于实现政企分开,同时又纳入了统一的国资监管体系。”

彭建国的观点实际上不无所指,其背景是关于国资改革的两条路线之争。

与他的观点针锋相对,另一路线图可以表述为:国有资产管理体制应该走淡马锡模式,实行政府(出资人)——国有资本投资、运营公司——国有企业三层管理框架;出资人代表职能与监管职能也就是“老板”与“婆婆”职能必须分开;出资人职责直接授权的试点,针对的是国资委管理的实业国资。

这两条路线之争存在已久,从未平息,也让国资改革一度胶着不前,多年来难有大突破。

变化发生在十八届三中全会。新一轮国企改革由此启幕,并对国资管理体制提出“管资本”和“成立国有资本投资、运营公司”。

一位知情人士告诉南方周末记者,由于前任主任蒋洁敏被查,国资委并没有深度参与十八届三中全会决议的起草,因此造成上述关于国资改革的内容“对国资委很不利”。

此后,发改委、财政部、国资委等分别牵头国资改革具体方案设计。

2013年11月,十八届三中全会刚结束,财政部企业司司长率团考察了新加坡淡马锡、以色列财政部国有企业局,事后形成的报告认为,“国有资产监督管理部门必须加快转变职能,由现行‘管人、管事、管资产’的多重身份转变为专业监管者”。

报告的改革方案中,国有资本投资运营公司的主要人事权归属中组部;国资预算权由财政部负责;政策及发展战略由发改委和工信部制定;财政部、发改委等公共管理部门研究制定各投资运营公司的经营目标、考核办法等。国有资本存量管理、动态调整规划、收益收缴和支出管理、财务管理及防范内部人控制等方面的政策法规,由财政部门会同有关部门研究制定。

而国资委的职能,仅是按照“一企一策”原则对国有投资运营公司进行监督。

换句话说,上述方案将法定的国资委三项出资人职责——“资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利”一一分解转移,监管者职能也大大弱化。

不仅财政部这么想,十八届三中全会前,国务院发展研究中心主任李伟和中央财办主任、国家发改委副主任刘鹤担纲撰写的“383改革方案”中也提出,国资改革要参照淡马锡资产管理公司模式,建立和完善出资人制度。

在中国,最接近淡马锡模式的是金融国资的“汇金模式”。

与国资委同一年成立的中央汇金投资有限责任公司,代表国家行使对重点金融企业的出资人权责,掌控了金融资产的半壁江山。汇金模式采用“财政部(出资人)-汇金-国有金融企业”三层架构,是“管资本”的典范。

曾任汇金公司董事长的现任财政部长楼继伟2013年对“汇金模式”的归纳是,根据国家授权,遵循市场化方式,积极履行国家注资改制平台和国有金融资产出资人代表两大职责,“只做股东,不做婆婆,没有任何行政审批色彩”。

十八届三中全会后,市场一度盛传汇金模式为蓝本的国有资本运营公司会大行其道。

国资委将何去何从,外界也猜测四起。2014年6月,《财经》杂志刊发题为“迟暮国资委”的封面报道,指出“时至今日,国资委的存在,恰恰是下一个十年国资改革的天然障碍”。

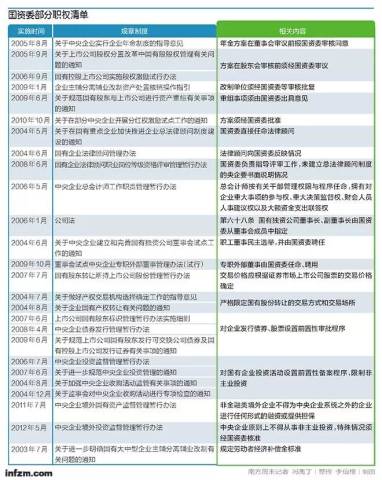

国资委部分职权清单(李伯根/图)

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群