文/吴晓灵

一、美、日、欧等国数量宽松的货币政策是基础货币供应的数量宽松,而不是货币供应的数量宽松。

世界各国目前都处于信用货币制度之下。市场流通的信用货币是由中央银行和商业银行共同创造的。中央银行因为垄断了国家法偿货币——现钞的发行权而对商业银行的信用创造有控制力。

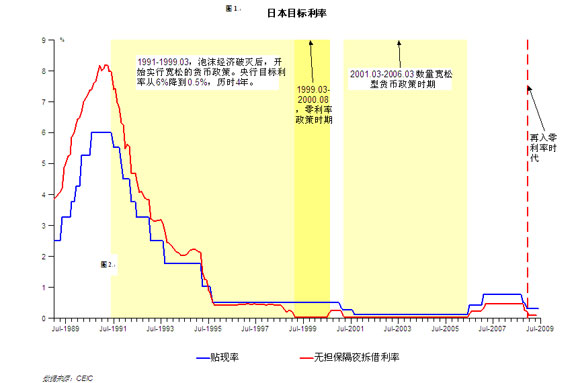

上个世纪日本泡沫经济破灭后,日本央行为刺激经济的发展采取了宽松的货币政策,日本央行的目标利率从1991年的6%下降到了1995年的0.5%,但日本经济仍无起色。于是1999年3月日本央行开始采取零利率政策(图1),以期鼓励商业银行放贷,刺激经济增长。

但由于商业银行坏账缠身,也因为实体经济需求不振,日本经济陷入流动性陷阱,即利率为零也无法刺激信贷增长和经济增长。在利率政策失效的情况下,日本央行于2001年3月开始了数量宽松的货币政策,即大量地向社会提供基础货币,替补商业银行的信贷减缩,增加社会货币供应。

表1: 2001-2006年日本实施数量宽松货币政策时部分年份货币供应数据

从表1中我们可以看到从2001年6月到2004年12月日本央行通过持有国债加大了基础货币的投放,但市场货币供应M2增速并不高,商业银行的信贷一直处于负增长状态。到2006年3月日本经济恢复增长GDP为1%、CPI环比为正时日本央行才退出数量宽松的货币政策。

2007年次贷危机爆发后,西方许多金融机构陷入危机之中,市场信贷紧缩,各国央行在通胀率尚未下降之时纷纷下调目标利率,以期阻止金融危机的蔓延。美联储从2007年9月至2009年3月仅一年半的时间就把联邦基金利率从5.5%下调至0.25%,其背景是2008年底GDP和CPI的增长均为负值(图3)。

当联邦基金利率为0.25%,几乎为零时美联储不得不进入了数量宽松的货币政策。在美国各商业银行放贷意愿极差的情况下,美联储不得不创新政策工具向银行、向非银行金融机构、向货币市场基金、向企业直接提供融资[1]。

[1] 从2007年12月以来,美联储应对危机一共创新了七项新工具,向银行提供的有定期拍卖机制(Term Auction Facility,TAF);向非银行金融机构提供的有一级交易商信贷机制(The Primary Dealer Credit Facility ,PDCF)、货币市场投资者融资便利(Money Market Investor Funding Facility,MMIFF)、定期证券借贷机制(Term Securities Lending Facility, TSLF);向社会提供的有商业票据融资工具(Commercial Paper Funding Facility,CPFF)、资产支持商业票据货币市场共同基金流动性工具( The Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, AMLF)、定期资产支持证券贷款便利(Term Asset-Backed Securities Loan Facility ,TALF)。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群