“穆老师,牌子都要被摘了,我们该怎么办?”

前几天,一位做企业大学多年的朋友联系我,言语中满是焦虑。国家整顿“大学”,政策如山,深耕LD(学习发展)或TD(人才发展)领域多年的HR们慌了,仿佛职业生涯的大舞台已经消失。要知道,他们中的大部分可是以成为“院长”或“校长”为终身职业追求的。

但我的问题是——为什么一定要让企业大学存在呢?企业大学办成现在的样子,真的就是企业需要的吗?如果说能够有更大的舞台,为什么一定要做企业大学呢?

其实,除了个别业界翘楚,我并不觉得现在的企业大学起到了人才赋能的作用,事实上,不少企业大学都已经“油腻化”了。尤其是,当下组织走向平台化,对于人才提出了更高要求,面对这个更大的挑战,企业大学也一直没有解决好。

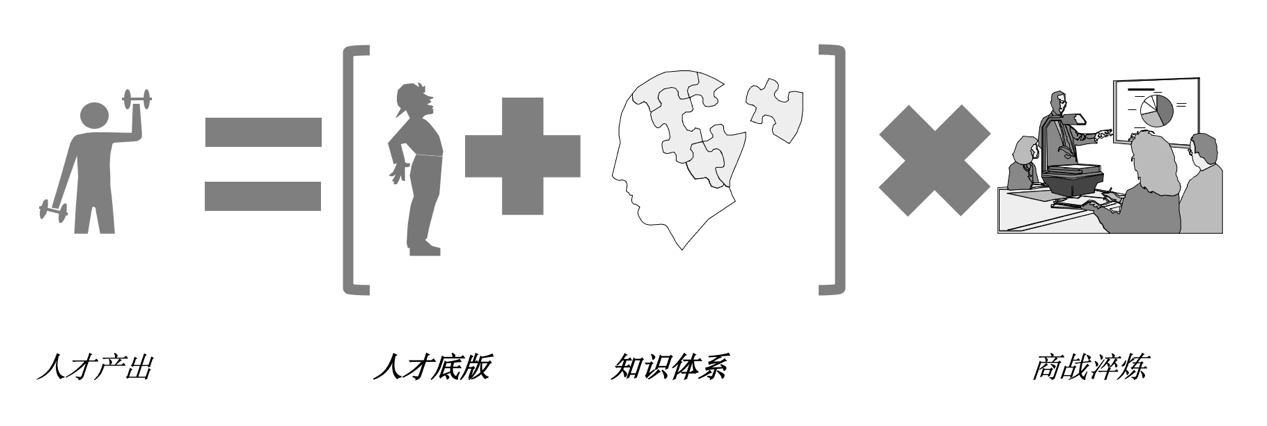

人才产出公式

过去,企业面对相对确定的市场环境,组织内是标准化的分工,对应标准化的知识体系,只需要进行标准化的培训即可。因此,传统的人才培养理念可以被总结为:

人才产出=人才底版+课程体系

也就是说,人才究竟能不能被培养出来,一是看人才底版质量如何,二是看课程体系是否足够标准化、足够精致。前者是由企业的人才吸引力和招聘工作效率共同决定的;后者则是培训人的天地,于是,他们编制学习地图,规划课程体系,在内外部选拔讲师。

在此基础上,企业大学设立了一个又一个的标杆人才培养项目,不断把课程体系“灌入”人才底版,而这种人才培养的效果的确让老板“有感觉”。

但现在,企业面对超级不确定性的市场环境,组织内也需要大量跨边界作战,自然需要非标准化的知识体系,传统的人才培养模式肯定满足不了需求。

现实往往是,培训了的课程很难用到实践里,而你也不能期待员工学会了标准课程之后自己去感悟,这种要求太高了。正因为如此,企业大学才会越来越难做,学员、老板和业务部门的满意度,都很难维持。

其实,先知先觉的企业大学已经开始行动:在输入端,竭尽所能让内容贴近实践需求;在过程中,力图让培训形式更具代入感,行动学习、群策群力、世界咖啡等一系列的新形式都被广泛应用;在输出端,强势要求培训转化,即要求行为改变和绩效成果。这些转变都有一定作用,但效果还是远未达到预期,因为底层理念过时了。

我认为,这个时代的人才培养的理念应该是:

人才产出=(人才底版+知识体系)*商战淬炼

这个公式的不同在于,其最大程度上忽略了人才底版的质量,或者说,把他们仅仅看做一个U盘,更强调人才产出是知识体系和商战淬炼的结果。

图1:平台型组织中的人才产出公式

最重要是知识体系,这已经是大多数老板痛到骨髓里的“痛点”——在某业务板块犯的错误,在其他业务板块依然会重复;在某业务板块发生的最佳实践,也无法快速复制到其他业务板块。说白了,企业成为了一个“没有记忆的组织”。

近几年来,我每每为企业诊断出这个问题,说他们的知识管理缺位,老板们都痛心疾首,但却又无能为力。他们都问了同一个问题——谁该为知识管理负责?

还有谁?企业大学呀!这个观点我从2010年左右说到今天,企业的培训模块或企业大学应该转型做“知识管理”。

今天,在企业大学“去大学化”的政策环境下,我再明确一下,企业大学应该转型为——知识管理中心或知识赋能中心。其实,我所谓凤毛麟角的优秀企业大学,都是在这个定位和方向上找到了广阔的发展空间。

有了成熟的知识体系,员工可以像U盘一样被拷贝大量的体系化知识,并且能够在实战中即插即用,此时,企业就要考虑如何将他们推入实战。这一步是“乘数效应”,无论拷贝多少知识,都需要在实战场景里去激活,而能激活多少,在于实战的场景给多少机会。

此时,企业可以做两点突破:一方面,尽量划分更多的经营单元,让培养对象在可控的经营单元里浴火涅槃,俗称“培养野生动物”;另一方面,在经营单元内部实现“无限换位”,让培养对象可以拥有更多的视角和经历,形成宏观的格局,穿透事物的表象抵达本质。而这两点,都是和平台型组织的转型方向一致的,相应的,也是传统的金字塔组织根本无法提供的。

特别强调的是,不少企业认为,平台型组织里的人才不可能被“培训”出来。这句话没错,但并不代表他们不需要被“培训”,“培训”应该是必要非充分条件。

进一步看,完全在干中学(Learn by doing)中成长起来的人才,与其企业无关。人家天生就是英雄的命,企业也不能期待天天有英雄“掉”到组织里。

外层是赋能工具,即让企业的管理和经营知识变成易用的IT产品。

例如,酒店的收益管理是在房间价格和出货量之间平衡,合理的价格才不会挤出太多的顾客,才能有更大的收益空间。

传统酒店调控价格靠“手感”,即经验丰富的店长根据看到的局部数据,进行定价决策。但在华住集团,根据强大的数字化底层,自动汇总各类数据,利用算法,给出最合理的定价决策。这样一来,就摆脱了对于经验丰富的店长的依赖。

中间层是管理知识,其作用是让员工的行为“有章法”。

最内核是经营知识,其作用是建立企业对于所处赛道(行业)的深度认知。

这种认知就是建立在战略认知基础上的发展观、市场观、产品观、客户观……其会沉淀为盈利模型、产品分级矩阵、用户分级矩阵等《核心文档》,决定了资源的配置和管理的动作能否带来经营结果。

如果没有对这个层面的理解而埋头做管理,就有可能是“为了管理而管理”,结果“一顿操作猛如虎,定睛一看原地杵”。

现实中,大量企业都没有这一层,战略的认知全在创始人头脑中,根本没有能够拿出来作为沟通底层的模板,这可能是企业内创客型人才缺乏的最深层原因。

图2:创客知识黄金圈

三个层次各有难度,作用不同:

“赋能工具”让基础的经营管理行为标准化,完全脱离了“手感”,确保了企业的“下限”;“管理知识”让企业在为员工提供了资源后,能确保基本的输出,说白了就是管理干部的整体水平,这推高了企业的“均线”;“经营知识”这个核心,让企业的资源配置和管理动作能够指向经营结果,这拉高了企业的“上限”。

知识管理体系三要素

根据创客知识黄金圈,有两条路径可以搭建这个完整的知识体系:

一条是由外而内(Outside-in)。这条路径的引领者是企业的数字化部门,他们以产品经理的视角进入业务场景,从“问题解决”的角度出发,利用数字化建设的基础,做出若干“杀手级产品”,解决经营管理中的实际问题。前面提到的华住的中央控价系统就是在这种思路下产生的。

另一条是由内而外(Inside-out)。这条路径的牵头人是企业的知识管理部门,他们需要搭建一个知识管理体系,让各类知识能够在企业内部流转起来。直观来说,就是让“高手”自动上传知识,让“小白”自动下载知识,而且,这套系统完全不以人的意志为转移,能让人自动“被卷入”。

请注意,这里我没有说是“引领者”而是“牵头人”。说白了,我们不能指望一个部门全盘接管,一砖一瓦帮助企业架构起三层的“知识体系”。知识管理部门只能是先建好“知识管理体系”,让百川汇流,再奔腾四方。

当然,经营和管理知识在成熟之后,也需要尽量沉淀为IT化的赋能工具只有这样,才能标准化,才能摆脱对于“手感”的依赖,才能让企业实现快速的规模化扩张,拥有更高的下限。

企业大学们的真正舞台在这里,而要搭建这种知识管理体系,需要明确建设三个要素:

一是管理主体。我的观点很明确,知识管理的第一责任人是企业大学校长,而各个业务条线的leader应该成为各领域的知识管理负责人。

现实中,这种模式实施起来一定会困难重重,因为这为业务leader增加了新的工作。我们已经见过无数业务leader抱怨缺乏人才,但当你让他们投入精力开发课程、总结工具,一起为人才成长赋能,他们又会反复推诿。他们宁愿花1小时的时间给你解释自己为什么做不了这个事情,也不愿意把同样的时间花在编写课件上。有时,真让人怀疑他们口中的“缺乏人才”只是为业绩不佳找到的完美接口。

我的态度很简单,如果说“光做业务,不培养人才”是对企业的不负责任,“光做业务,不沉淀知识”则是对企业更严重的不负责任。

说白了,很多人认为,培养人才,结果是能收获个徒弟,增加自己的影响力,但奉献自己的知识,结果是大家自由“下载”,不是太亏了吗?但企业一定要抓好这个工作,只要企业认识到这个事情的重要性,就一定能抓好。

二是知识模板。不同企业的知识模板应该是大同小异的,主要包括流程、使能器、模型等形式,这些模块会组合成若干的核心文档,如《产品手册》《运营标准》《销售白皮书》等。

我尤其强调核心文档的重要性,这是让思维天马行空的老板聚焦的最好办法。

某文娱行业的老板思路开阔,我每次对这个企业进行辅导,他都会发起新的话题。听了两次后,我就明确提出要求:“作为顾问,我不想分散到太多的话题上,我就抓你们的三大核心文档。我们所有的探讨,你们内部的讨论复盘,全都在核心文档的框架内发生,结果也在核心文档的框架里沉淀。”这样一来,交流效率的提升就很明显。

千万不要小看了这些框架,它们能够聚焦企业内智慧的火花;也千万不要认为这些框架很死板,很多人根本就没有思维框架,全都是不靠谱的freestyle,他们没有资格去批评框架。

三是运营标准。在互联网和数字化时代,我们要深刻理解互联网世界里的“运营”这个词,这和传统企业里的“运营”有本质区别。

所谓互联网的运营,简单说,就是对用户进行分类分级,对产品进行分类分级,再促进两者之间供需连接。

实际上,知识管理里的运营,就是要做出各种知识产品,并针对各类人群进行内容分发,而且这些动作应该是持续的。这就意味着,各类知识要有交付标准、评审机制、分发机制等,每一样都不简单。

但现状是,大量的企业大学并没有“运营思维”,其运营手段还比较陈旧,要实现上述通关,并不容易。

未来会好吗?

其实,早在这波政策出现之前,一些前瞻未来的企业大学就开始寻找转型之道了,他们的方向就是知识管理。而我也并不觉得这个政策是对于培训人的灾难,反而觉得是个利好,因为这会帮助那些犹豫不决的人下定决心,走向更大的舞台。

当然,我也注意到部分企业大学依然想要通过更换“学堂”“学园”等名字,来保住自己原有陈旧的运作模式。其实,过时的不是大学的“名”,而是他们自己的“心”。

漫威动画中,雷神面对大反派死亡女神海拉,召唤出更强大的火焰巨人实现了反杀,却也因此毁掉了自己人民的家园——神地阿斯加德,于是,只能带领人民乘飞船飘向宇宙深处,重新寻找新家园。

但他悟出了一个道理,用杀招都有代价,土地不在了没有关系,人民在哪里,哪里就是阿斯加德。

我也想对于培训人说,“大学”的牌子没了,没有关系,企业的赋能需求在哪里,哪里就是你们的舞台。

未来可期,加油。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群