张泽一/李天骄 有数DataVision 2022-11-16 20:03 发表于上海

然后,进口分账片不再辉煌

2021年,分账片配额数量依旧为34个名额。但实际上映的仅有20部。

观众们的感知可能是进口大片越来越少,但从分账片数量上来看,除了2021年,分账片其实是在逐步增加的。这是为什么?

以2021年为例,主因可能有三点:烂片、重映片、未定档。

首先,很多片子至今尚未定档,比如《毒液2》、《蜘蛛侠英雄无归》。实际上映的20部分账片中,豆瓣评分低于7分的有14部。高分片基本集中在《阿凡达》、《指环王》三部曲这些重映片中,这些片子又占了5部。

在过去10年里,外国电影在国内的票房占比一直在下滑。至于原因,也许是引进的片子大家都不太想看吧?

2021年,进口片的票房占比只剩下了17%。

至少从数字上看,2019年的《复仇者联盟4》很可能是进口片最后的一次辉煌。

随着中国电影的票房与号召力越来越强,中国也走出了一大批令人骄傲的影帝影后。

电影票的确变贵了,但不是在这两年

中国电影票价上涨最快的时期,其实是2002年到2012年这十年。

如果追溯更早以前,这也不是最快的。据2005年中国电影产业年报数据显示,从1989到2005十几年间,我国城镇居民可支配收入增长了近10倍,电影票价由原来的不足1元涨到数十元,增长了100倍左右。

2012年,时任电影局局长童刚表示,针对电影票价过高的问题,将出台建议性指导票价和最高限价,探索增加半价票的场次和时段,让更多的群众“看得到、看得起”国产电影。

有了领导殷切关怀,全国院线平均票价在当年迅速得到控制,稳定在了30-35元左右。

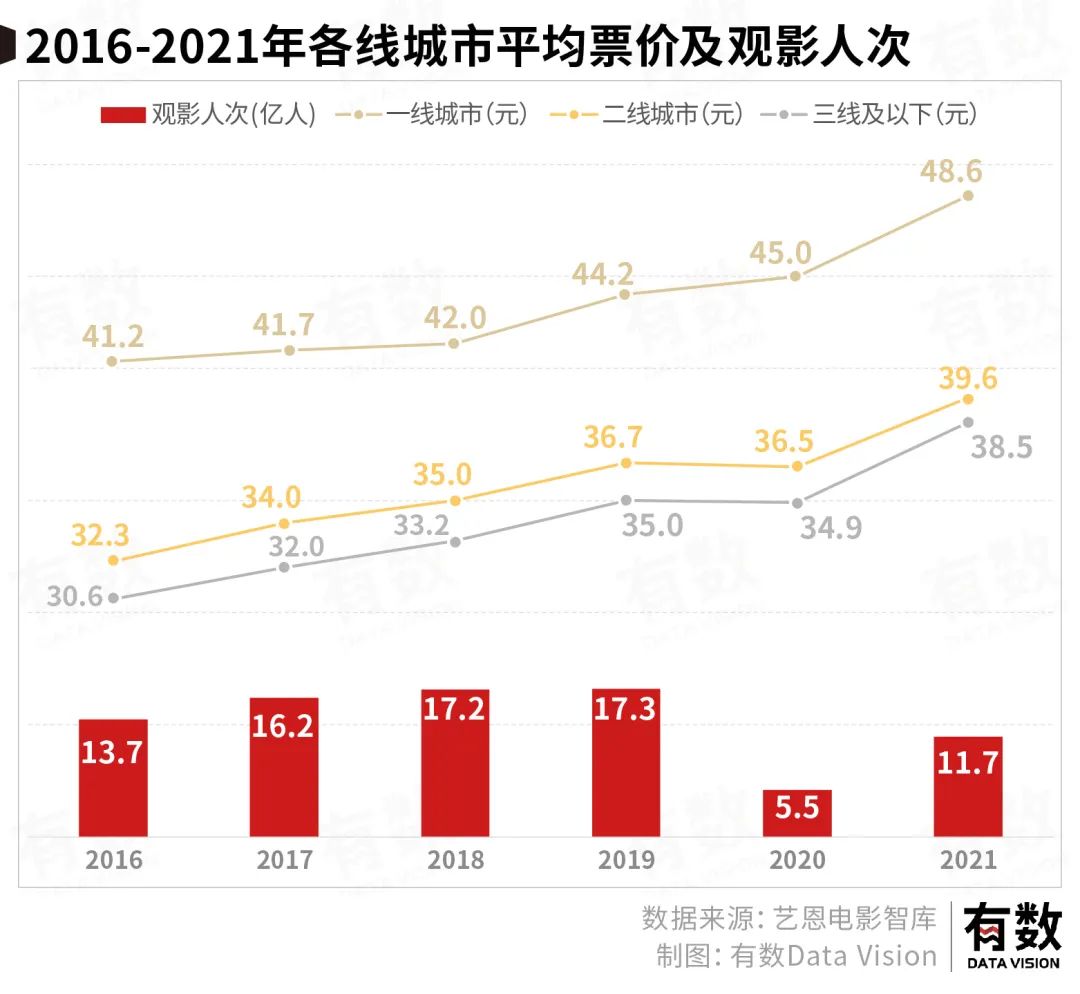

但从观众的感知来看,放映协会公布的平均票价确实被控制住了,不过无论是实际感受,还是分城市数据,电影票价都在逐年增长。

这并不是定价越来越高了,而是由于“票补”的逐渐退场。

在2012年限制票价后,各大线上售票平台推出票补机制,9.9的预售价,1元看电影大促等等模式纷纷出现在微票儿、格瓦拉、淘票票等一众售票平台上。

然而,预售额就约等于正式上映后的排片比例,因此恶性竞争开始出现,早期票补都是线上购票平台自掏腰包,到了后期,各大电影公司也纷纷加入战场。

华谊兄弟执行总裁王中磊曾直言:“我们确实被票补绑架了。在恶性的竞争环境下,如果你不掏,就只能眼看着掏了钱的片方抢走你的市场份额。如果你不补,影院就不给你排场。”

这种恶性竞争在2018年被叫停,票补时代结束,平均票价开始一路上行。

尾声

在书籍版《编辑部的故事》里,冯小刚写了一篇回忆性质的《这等好喜剧为什么诞生》。

文章里,郑晓龙把王朔、魏东升、朱晓平这些人叫到友谊宾馆的客房:“24小时能洗热水澡儿、好饭侍候着,目的就是让诸位高手掏点真活儿。五天,拿出分集的故事梗概来走人[7]。”

虽然定位于情景喜剧,但《编辑部的故事》放在整个影视剧史上,也不失为一座后人难以逾越的巅峰。毕竟无论是国产电影还是国产剧一直朝着源于生活低于生活的方向发展,代表作是《欢乐颂》里刘涛展现出的投资水平。

坦率地说,有些编剧每天花点时间看看远川研究所,也不至于写出这种剧本。

不过,无论对电影业和影视作品的批评声多么激烈,从数据来看,国产电影在过去十年一直在茁壮成长。

前几天金鸡奖开幕,周冬雨和杜江上台致辞:这十年,是我们中国电影的好时代;在中国,是我们电影人的福地。此话不假。

你看看,人家圈内人都说是好时代了,你在这急什么劲呢?

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群