数据的描述性统计是商业数据分析的 “入门基石”,也是 “最常用、最直接” 的数据分析手段 —— 它通过 “集中趋势(均值、中位数、众数)”“离散程度(标准差、极差、四分位数)”“分布特征(频率分布、偏态分布)” 三大核心维度,将零散的原始数据转化为 “可理解、可对比、可解读” 的业务信息。但多数企业在应用中常陷入 “只算指标不解读、单一指标定结论、脱离业务谈数据” 的困境,导致描述性统计沦为 “数字游戏”。CDA(Certified Data Analyst)数据分析师凭借 “统计专业能力 + 业务理解能力 + 落地思维”,成为描述性统计的 “价值激活者”:他们能精准匹配业务需求选择统计指标,用科学方法处理数据异常,以可视化形式传递核心洞察,最终将描述性统计结论转化为可落地的业务行动,让 “冰冷的数据” 变为 “驱动增长的温暖洞察”。

一、描述性统计的核心范畴与业务价值

描述性统计的本质是 “对数据进行‘画像式’汇总与解读”,不涉及复杂的推断或预测,仅聚焦 “现有数据是什么样的”,但其对业务决策的支撑作用却贯穿企业运营全流程。

1. 核心范畴一:集中趋势 —— 定位数据 “核心水平”

集中趋势指标用于描述数据的 “平均状态” 或 “最常见状态”,是判断业务 “基准水平” 的核心依据,三大核心指标各有适配场景:

均值(算术平均):适用于 “数据分布均匀、无极端值” 的场景,反映整体平均水平

业务场景:计算 “门店日均销售额 = 月销售额 / 30 天”,判断门店整体业绩是否达标;计算 “客户人均消费 = 总消费额 / 客户数”,衡量客户整体消费能力。

注意:若存在极端值(如某门店单日因团购出现 10 万元销售额,远超日常 5000 元),均值会被拉高,需结合其他指标使用。

中位数:适用于 “数据存在极端值” 的场景,反映 “中间水平”,避免极端值干扰

业务场景:计算 “客户月消费中位数”—— 若均值 800 元、中位数 600 元,说明多数客户月消费 600 元,少数高消费客户(如月消费 5000 元)拉高了均值,更真实反映普通客户消费能力;计算 “员工薪资中位数”,避免高管高薪对普通员工薪资水平的误判。

众数:适用于 “分类数据或离散数据”,反映 “最常见、最普遍的状态”

业务场景:分析 “商品销量众数”,发现 “500ml 矿泉水” 销量最高(众数品类),指导库存备货(优先保证该品类库存充足);分析 “客户投诉原因众数”,发现 “物流延迟” 是最常见投诉(众数原因),优先优化物流环节。

2. 核心范畴二:离散程度 —— 衡量数据 “波动风险”

离散程度指标用于描述数据 “偏离核心水平的程度”,是识别业务 “波动风险” 的关键,三大核心指标各有侧重:

标准差 / 方差:衡量数据与均值的 “平均偏离程度”,标准差越大,数据波动越剧烈

业务场景:计算 “门店日销售额标准差”——A 门店标准差 2000 元(均值 5000 元),B 门店标准差 500 元(均值 5000 元),说明 A 门店销量波动大(可能时而缺货、时而积压),需加强库存管控;B 门店销量稳定,运营更可控。

极差:数据 “最大值与最小值的差”,反映数据的 “极端波动范围”

业务场景:计算 “客户年龄极差 = 65 岁(最大)-18 岁(最小)”,说明客户年龄覆盖广,需分层设计产品(如针对 18-30 岁客户推潮流款,31-65 岁客户推实用款);计算 “商品价格极差 = 5000 元(高端家电)-50 元(日用品)”,指导门店货架分区(高端区与平价区分开)。

四分位数与四分位距:通过 “25% 分位数(Q1)、50% 分位数(中位数 Q2)、75% 分位数(Q3)” 划分数据区间,四分位距(IQR=Q3-Q1)反映 “中间 50% 数据的波动范围”,可识别异常值

业务场景:用四分位数分析 “客户消费金额”——Q1=300 元、Q2=600 元、Q3=1000 元,IQR=700 元,超出 “Q3+1.5×IQR=2050 元” 或低于 “Q1-1.5×IQR=-750 元” 的消费金额可视为异常值(如 2500 元的高额消费,需核查是否为团购或录入错误)。

3. 核心范畴三:分布特征 —— 呈现数据 “整体形态”

分布特征指标用于描述数据 “在不同区间的分布情况”,帮助企业理解数据的 “结构差异”,两大核心呈现形式:

频率分布(频数 / 频率表、直方图):展示数据在各区间的 “出现次数或占比”

业务场景:分析 “商品价格频率分布”——50-200 元价格区间商品销量占比 60%,201-500 元占比 30%,500 元以上占比 10%,说明消费者更偏好平价商品,需调整采购结构(增加 50-200 元商品占比);分析 “用户活跃时段频率分布”,发现 “晚 8-10 点” 活跃用户占比 40%,可在该时段推送核心活动。

偏态分布:判断数据分布是否 “对称”,分为左偏(均值 < 中位数,数据集中在右侧)和右偏(均值 > 中位数,数据集中在左侧)

业务场景:客户消费金额多呈 “右偏分布”—— 多数客户消费低(集中在左侧),少数客户消费高(右侧长尾),对应策略:针对长尾高消费客户推 VIP 服务,针对左侧普通客户推满减促销;商品销量多呈 “左偏分布”—— 多数商品销量低(左侧长尾),少数爆款销量高(集中在右侧),对应策略:加大爆款备货,淘汰低销量商品。

4. 描述性统计的核心业务价值

快速定位业务基准:通过集中趋势指标明确 “正常水平”(如门店日均销售额 5000 元),偏离基准即需关注;

识别潜在风险波动:通过离散程度指标发现 “异常波动”(如销量标准差骤增),提前规避缺货、积压等问题;

理解数据结构差异:通过分布特征指标掌握 “群体差异”(如客户年龄分层、价格偏好),实现精准运营;

降低决策沟通成本:用 “均值 5000 元、标准差 2000 元” 替代 “销量忽高忽低”,让业务部门快速达成共识。

二、企业应用描述性统计的典型痛点

尽管描述性统计简单直接,但多数企业(尤其是非专业数据团队)在应用中常因 “方法不当、思维局限” 导致价值流失,核心痛点集中在三方面:

1. 痛点一:指标单一化,忽略数据全貌

典型问题:仅用 “均值” 判断业务水平,不结合中位数、标准差;例如某企业仅计算 “客户平均消费 800 元”,便推出 800 元左右的套餐,却未发现中位数仅 600 元(多数客户消费能力不足),导致套餐销量低迷;

后果:决策基于 “片面数据”,与业务实际脱节,资源浪费(如滞销套餐的生产、营销投入)。

2. 痛点二:不处理异常值,结论失真

典型问题:直接用含极端值的数据计算指标;例如某门店将 “12000 元团购订单” 计入日常销量,计算出均值 6000 元(实际普通日销量 4000 元),按均值备货导致非团购日库存积压;

后果:指标无法反映 “真实业务状态”,运营策略失准(如过度备货、错误定价)。

3. 痛点三:脱离业务解读,仅输出数字

典型问题:仅罗列 “均值 5000 元、标准差 2000 元、中位数 4500 元”,不解读背后的业务含义;例如给运营部门的报告仅写 “门店销售额均值 5000 元”,未说明 “低于均值的门店有 5 家,需重点帮扶”;

后果:业务部门无法理解数据价值,分析结论 “束之高阁”,无法转化为行动。

三、CDA 数据分析师的实践路径:让描述性统计落地业务

CDA 数据分析师运用描述性统计的核心逻辑是 “以业务需求为导向,用科学方法处理数据,用通俗语言解读结论,用具体动作落地价值”,遵循五步标准化流程:

1. 第一步:需求匹配 —— 明确 “业务问题” 对应 “统计指标”

CDA 分析师不盲目计算指标,而是先拆解业务需求,选择适配的描述性统计指标组合:

若需求是 “判断整体业务水平”(如 “门店业绩是否达标”):组合 “均值(整体水平)+ 中位数(排除极端值的真实水平)”;

若需求是 “识别运营风险”(如 “销量波动是否过大”):组合 “标准差(平均波动)+ 极差(极端波动)+ 四分位距(异常值识别)”;

若需求是 “理解客户 / 商品结构”(如 “客户消费偏好如何”):组合 “众数(最常见偏好)+ 频率分布(区间分布)+ 偏态分布(结构特征)”。

2. 第二步:数据清洗 —— 处理异常值,确保指标真实

CDA 分析师通过 “统计方法 + 业务逻辑” 双重判断,精准处理异常值,避免结论失真:

异常值识别:用 “四分位法”(超出 Q3+1.5×IQR 或 Q1-1.5×IQR)或 “3σ 原则”(超出均值 ±3 倍标准差)筛选异常值;

异常值处理:

若为 “录入错误”(如多写 1 个 0,将 500 元写成 5000 元):修正为正确值;

若为 “真实但特殊的业务数据”(如团购订单、大客户采购):单独标注,计算 “日常指标”(剔除特殊数据)与 “整体指标”(含特殊数据),分别用于日常运营与整体规划;

若为 “无意义数据”(如消费金额为负数):直接删除。

3. 第三步:指标计算 —— 用工具高效获取精准结果

CDA 分析师熟练运用工具,快速计算描述性统计指标,避免手动计算误差:

Excel:用 “数据分析” 插件中的 “描述统计” 功能,一键输出均值、中位数、标准差、四分位数等指标;

Python:用pandas库的describe()方法(输出基础指标)、mode()方法(众数)、value_counts()方法(频率分布),例如:

import pandas as pd

\

sales\_data = pd.read\_excel("门店销量.xlsx")

\

basic\_stats = sales\_data\["日销量"].describe()

\

mode\_val = sales\_data\["日销量"].mode()\[0]

\

sales\_data\["销量区间"] = pd.cut(sales\_data\["日销量"], bins=\[0, 3000, 6000, 10000], labels=\["低销量", "中销量", "高销量"])

freq\_dist = sales\_data\["销量区间"].value\_counts()

- SQL:用

AVG()(均值)、PERCENTILE_CONT(0.5)(中位数)、STDDEV()(标准差)函数计算指标,例如:

\-- 计算门店日销量的均值、中位数、标准差

SELECT

AVG(日销量) AS 均值,

PERCENTILE\_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY 日销量) AS 中位数,

STDDEV(日销量) AS 标准差

FROM 门店销量表;

4. 第四步:可视化呈现 —— 让数据洞察 “直观易懂”

CDA 分析师通过可视化工具,将抽象的统计指标转化为 “直观图表”,降低业务部门理解成本:

集中趋势 + 离散程度:用 “箱线图” 展示中位数、四分位数、异常值,直观呈现数据分布与波动(如门店日销量箱线图,可快速对比各门店波动差异);

频率分布:用 “直方图”(连续数据)或 “柱状图”(分类数据)展示数据区间分布(如客户消费金额直方图,清晰看出 “多数客户集中在 300-800 元”);

偏态分布:用 “密度图” 展示数据分布形态(如客户消费金额密度图,右偏分布一目了然)。

5. 第五步:业务落地 —— 从 “指标解读” 到 “行动方案”

CDA 分析师不满足于 “输出指标与图表”,而是结合业务场景给出 “可执行的具体动作”,确保描述性统计价值落地:

若 “均值 5000 元、中位数 4500 元、标准差 2000 元”:解读为 “门店整体日均销量 5000 元,但多数门店实际仅 4500 元,且 5 家门店波动过大(标准差超 3000 元)”,行动方案:“对 4500 元以下门店开展运营培训,对波动大的门店优化库存管理(按中位数 4500 元备货,预留 10% 弹性)”;

若 “客户消费频率分布显示 80% 客户集中在每月 1-2 次消费”:解读为 “客户复购频次低”,行动方案:“推出‘每月第 2 次消费享 8 折’活动,提升复购率”。

四、行业案例:CDA 分析师用描述性统计解决业务问题

案例 1:零售行业 —— 社区生鲜门店库存优化

业务需求:

某社区生鲜门店常出现 “叶菜类缺货或积压”,需基于历史销量制定科学补货量,降低损耗率。

CDA 分析师的实践流程:

需求匹配:需判断 “日常销量水平” 与 “波动风险”,选择 “均值 + 中位数 + 标准差 + 四分位距 + 频率分布” 组合指标;

数据清洗:收集近 30 天叶菜类日销量数据(单位:kg):[25, 28, 30, 80, 26, 29, ...](含 1 次 80kg 团购订单),用四分位法识别异常值:

Q1=26kg,Q2=28kg,Q3=30kg,IQR=4kg,异常值阈值 = 30+1.5×4=36kg,80kg 为异常值(团购订单);

处理:剔除 80kg,计算 “日常销量指标”(均值 28kg、中位数 28kg、标准差 2kg),保留 80kg 用于 “月度整体规划”;

可视化呈现:用箱线图展示日常销量(无异常值,波动小),用柱状图展示频率分布(26-30kg 销量占比 90%);

日常补货量:按中位数 28kg 备货,预留 10% 弹性(3kg),即 31kg;

团购应对:接到团购订单时,临时追加 50kg 补货;

- 业务成果:1 个月后,叶菜类缺货率从 18% 降至 6%,损耗率从 22% 降至 9%。

案例 2:金融行业 —— 信用卡客户分层运营

业务需求:

某银行信用卡中心需对客户进行分层,针对不同层级设计差异化权益,提升客户活跃度。

CDA 分析师的实践流程:

需求匹配:需理解 “客户消费结构”,选择 “均值 + 中位数 + 众数 + 频率分布 + 偏态分布” 组合指标;

数据清洗:收集 10 万客户月消费数据,无异常值(消费金额均为正数,无极端离谱值);

均值 3500 元,中位数 2800 元,众数 2000 元(2000 元左右消费客户最多);

频率分布:1000 元以下(20%)、1001-3000 元(50%)、3001-5000 元(20%)、5000 元以上(10%);

偏态分布:右偏(均值 > 中位数,少数客户月消费超 1 万元);

可视化呈现:用直方图展示消费金额分布(1001-3000 元区间最高),用饼图展示分层占比;

低端客户(1000 元以下):推 “满 100 减 20” 日常优惠,提升消费频次;

中端客户(1001-3000 元):推 “积分翻倍” 权益,鼓励升级消费;

高端客户(3001-5000 元):推 “机场贵宾厅” 服务,提升忠诚度;

顶级客户(5000 元以上):推 “专属理财顾问” 服务,深化绑定;

- 业务成果:2 个月后,客户活跃度提升 15%,中端客户升级至高端客户的比例提升 8%。

案例 3:互联网行业 ——APP 用户活跃时段优化

业务需求:

某资讯类 APP 需确定 “核心内容推送时段”,提升用户点击率(CTR)。

CDA 分析师的实践流程:

需求匹配:需理解 “用户活跃结构”,选择 “众数 + 频率分布” 指标;

数据清洗:收集近 7 天用户活跃时段数据(按小时划分),无异常值;

众数时段:早 7-9 点(晨间通勤)、晚 8-10 点(晚间休闲),两个时段活跃用户占比分别为 25%、35%;

频率分布:早 7-9 点(25%)、午 12-14 点(15%)、晚 8-10 点(35%)、其他时段(25%);

可视化呈现:用柱状图展示各时段活跃用户占比(晚 8-10 点最高);

核心内容(热点资讯、深度报道)在晚 8-10 点推送,次核心内容(行业资讯)在早 7-9 点推送;

其他时段推送 “轻内容”(短视频、短讯),维持用户粘性;

- 业务成果:1 个月后,APP 整体 CTR 提升 22%,晚 8-10 点推送内容 CTR 提升 35%。

五、CDA 数据分析师的差异化能力:为何普通用户做不出业务价值?

CDA 数据分析师与普通用户运用描述性统计的核心差异,不在于 “会不会计算指标”,而在于 “是否懂业务、会判断、能落地”,具体体现在三方面:

1. 指标组合的 “业务导向性”,而非 “单一化”

普通用户常 “算一个指标就下结论”(如仅用均值定备货量);CDA 分析师则 “按业务需求组合指标”—— 例如分析库存时,用 “中位数(日常备货基准)+ 标准差(波动弹性)+ 频率分布(区间覆盖)”,确保指标组合能解决 “备货量 + 风险控制” 的双重需求。

2. 异常值处理的 “科学性”,而非 “无视或盲删”

普通用户常 “要么无视异常值,要么直接删除”;CDA 分析师则 “结合业务逻辑判断异常值性质”—— 例如团购订单是 “真实业务数据”,需单独标注而非删除,既保证日常指标真实,又不遗漏整体业务信息。

3. 结论解读的 “落地性”,而非 “数字堆砌”

普通用户常 “罗列指标数字”(如 “均值 28kg、标准差 2kg”);CDA 分析师则 “翻译为业务动作”—— 例如解读为 “日常按 28kg 备货,加 3kg 弹性应对小波动,接到团购临时追加 50kg”,让运营人员清楚 “每一步该做什么”。

六、未来趋势:CDA 分析师如何适配描述性统计的新应用?

随着数据工具与业务场景的升级,描述性统计的应用将向 “更智能、更实时、更融合” 方向演进,CDA 分析师需持续升级能力:

1. 智能工具辅助:从 “手动计算” 到 “自动生成 + 人工解读”

AI 工具(如 Excel AI、Tableau Copilot)可自动计算描述性统计指标、生成可视化图表(如自动识别数据分布并推荐直方图),但 CDA 分析师的核心价值在于 “人工解读”—— 判断指标是否符合业务逻辑(如 “标准差骤增是否因促销活动”),避免 AI 因数据质量问题输出错误结论。

2. 实时描述统计:从 “事后分析” 到 “实时监控”

企业对 “实时运营” 需求提升(如电商大促实时监控销量、直播平台实时监控用户活跃),CDA 分析师需掌握 “实时数据工具”(如 Flink、Kafka),搭建 “实时描述统计仪表盘”—— 例如实时计算 “当前小时销量均值、标准差”,超阈值(如标准差超日常 2 倍)即时触发预警,快速调整运营策略。

3. 多维度融合分析:从 “单一数据” 到 “跨数据源描述统计”

未来描述性统计将结合 “表结构数据 + 非结构化数据”(如用户评价文本)—— 例如用描述性统计分析 “用户评价关键词频率分布”(众数关键词 “物流快”),再结合 “销量均值”,综合判断 “物流体验对销量的影响”,实现 “定量 + 定性” 的融合洞察。

结语:CDA 数据分析师 —— 描述性统计的 “价值转化核心”

描述性统计是数据分析的 “基础工具”,但若无专业转化,便是 “无意义的数字”;CDA 数据分析师的核心价值,在于 “用业务理解激活工具,用落地思维转化结论”,让描述性统计从 “数据计算环节” 变为 “业务决策的关键依据”。

在数据驱动的商业时代,企业需要的不是 “会算均值的人”,而是 “能用描述性统计解决实际问题的人”。CDA 数据分析师凭借 “统计专业 + 业务落地” 的双重能力,成为连接 “数据指标” 与 “商业成果” 的关键纽带,持续为企业提供 “精准、可落地、有价值” 的运营支撑。

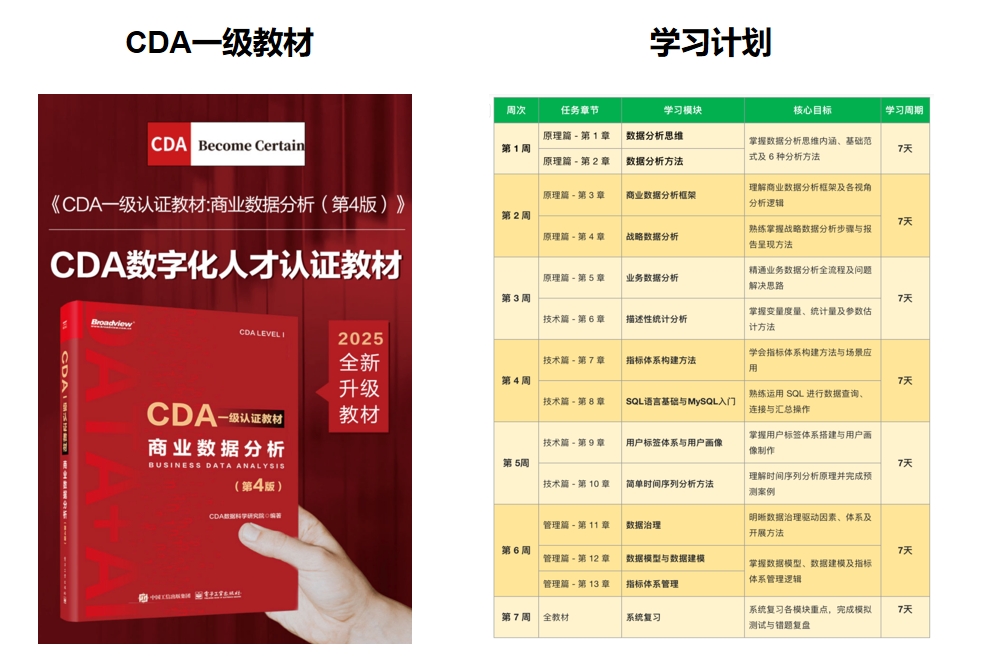

推荐学习书籍 《CDA一级教材》适合CDA一级考生备考,也适合业务及数据分析岗位的从业者提升自我。完整电子版已上线CDA网校,累计已有10万+在读~ !

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群