汪丁丁:微信行为学(一)

——注意力比信息更宝贵

行为学研究动物(包括人类)乃至植物的行为,基于实证研究方法,逐渐深入,心理学和认知科学,脑科学和基因排序。另一方面,也逐渐宏观,群体行为,社会心理,物种与生态。行为学于是以行为的名义涵盖一切研究领域。既然如此,当然可以有微信行为学。

我的微信行为观察,最初印象是微信的便捷性。人口密集地区,手机普及率最高。微信的核心功能是转发消息,最初,它占用的是使用者的“垃圾时间”——即正常的工作和生活从一个环节转换到另一个环节时,在转换过程中消耗的时间,通常称为“等待”。如果没有微信,如果必须等待下一事件发生,那么,等待就称为“无聊”。被无聊占用的,是垃圾时间。

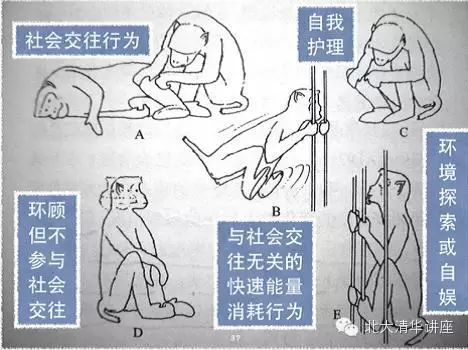

在垃圾时间,我们的行为模式是“观望”——这是人类在演化到猴子时代留下来的行为习惯,有助于生存的习惯。威尔逊在《社会生物学》第二章里图示了七种猴子的五种行为类型各自占用时间的比例,第四类型就是观望,以环尾狐猴的观望时间占比例最高,这种猴子的闲暇与好奇,几乎占了它时间的50%。

我推测,这一类型的行为与好奇心的强度密切相关。保命和好奇,与生物的基本心理结构相关。保命的行为常与心理机制“BIS”(behavioral inhibition system)即“行为抑制系统”联系着,它的高级形态,斯密《道德情操论》称之为“审慎”(prudence),它是斯密概括的关于私己利益的唯一美德(斯密概括的关于他人利益的美德是正义与仁慈)。好奇的行为常与心理机制“BAS”(behavioral activation system)即“行为激发系统”联系着,而BAS最初很可能就是保命的冲动。猴子见到食物就有这种冲动,由BIS提示食物中毒的可能性。生命个体,若恒由BIS主导,迟早要饿死。另一方面,生命个体若恒由BAS主导,很难不早夭。可见,生命之能延续,依赖于BIS与BAS两大心理系统之间的微妙平衡。

技术进步,从物质生活的维度不断冲击我们的社会生活维度和精神生活维度。微信转发文章时可写的字数,早已突破了最初的限制。目前,微信转发的文档尺寸被限制在30MB以下,每封微信可写的字数似乎限制在几千字以内。占用的既然是垃圾时间,太长的字数和文章也很难被持续转发。限于带宽,音频文件微信传输,仍受严重限制,每段不过数十秒。视频文件,限制更大。

上述源于猴子环顾习惯的微信行为,已迅速演变为更复杂的行为。例如,微信使用者的行为模式依年龄而有显著差异。退休之后的时间,可能太充裕,从而不再被区分为“宝贵的”和“垃圾的”。对退休的人而言,与其他通信手段相比,微信社会网络的典型的“友谊圈”(friendship circle)拓扑结构,在相当程度上使微信交流成为情感生活的必要部分。对转型期中国社会而言,对那些家庭结构突然从“乡土的”改变为“单子的”人而言,尤其如此。也因此,不仅对退休的人,更主要地,对数以亿计的城市农民工,微信是情感生活的必要部分。

又例如,微信是在博客和微博之后形成的社会交往方式,所以它有大量的文章可以推送。需要探讨的,是微信行为的激励。最初,或许没有商业目的,微信的交流主旨就是友谊。后来,每一微信使用者同时在几十乃至几百微信群之内,时间成为最稀缺的社交资源,于是,他必须筛选信息。微信使用者筛选信息的方式,类似于斯坦福大学一位重要的经济史家格雷夫考证的“地中海商帮”规则,或古代中国的“保甲连坐”制度。假如我在某一微信群里读过的信息足够充分地让我相信这一微信群不值得我“置顶”或被“打扰”,我可以据此从若干可选程度的“不关注”中将这一微信群整体设置在与我的性情和兴趣保持一致的忽略程度上。当然,我可能因此而漏掉相当宝贵的信息。为此,我可能使用一套诸如“同步助手”这样的应用软件,定期备份全部微信群的全部对话。虽然,这样备份了之后,我可能依旧没有机会关注被备份的大部分信息。由此想到,为什么斯诺登揭露的美帝国主义“棱镜”阴谋并不重要?因为,美国ZF有预算限制。这是一套最基本的经济学常识:哪怕棱镜计划收藏了每一人类成员的全部信息,ZF的预算决定了隐私权可能被侵犯的总人数。在你相信棱镜计划有多么可怕之前,请你想想你以往的隐私权难道真是完美的吗?任何一国的ZF,只要愿意进入你的隐私范围,并且只要预算允许,还用得着有棱镜计划吗?我早就说过,我有一块2T移动硬盘,装满了学术文献,如果我要毁灭一位年轻人的学术前途,最容易的方法就是诱使他浏览这块移动硬盘的全部信息。我的观察是,以很高的概率,他将放弃任何有效的学术努力。

这是老生常谈,尽管它被那些恐惧棱镜计划的人忘记了:在信息爆炸的时代,最宝贵的是注意力而不是信息。有鉴于此,注意力是最稀缺的资源,成为微信行为学的第一项原理。

微信行为学的第二项原理可以这样陈述:转发文章的行为相当于在接受微信的人群里发布了关于自己品质的信号。这里需要铺叙的,首先是关于“信号”的信息经济学,1970年代引入经济学,2001年获得诺贝尔经济学奖。其次是关于“品质”的经济学定义,至今,还没有哪个品质定义是令人信服的。所以,我只好继续探索。第三是关于品质的信号在接受微信的人群里激发的各类想象的观察与分析,这是社会心理学的领域。

当然还有其他的微信行为学原理,容我逐一阐释。

汪丁丁:微信行为学(二)

——转发与人品

微信行为学的第二项原理可以这样陈述:转发文章的行为相当于在接受微信的人群里发布了关于自己品质的信号。

如前述,这一命题源于1970年代初期开始形成并于2001年获得诺贝尔经济学奖的“信息经济学”。那一年分享诺贝尔奖的三位经济学家当中,在学术界之外名声最大的,是斯蒂格利茨。他的诺奖演说,主旨是论证足可取代斯密的“看不见的手”范式的信息经济学研究范式。

信息经济学范式的通俗表达是:不同的人知道不同的信息。根据这句话,新古典经济学(以及古典时期的经济学)不应继续假设每一个人占有完备的信息。例如,我不应认为我知道的你也知道并且我知道你知道我知道……无限递归,得到博弈论“共同知识”的定义。

换句话说,信息有价,信息不是免费的。在相当多的场合,信息很昂贵——互联网的普及当然可以降低许多信息的费用,但它无法让诸如金融信息和私人信息这样的信息免费。顺便提及,“大数据”当然不是免费的。

不仅如此,在诸如金融市场这样的现代交易活动中具有决定性影响的“高阶预期”(最初见于凯恩斯1936年《就业、利息与货币通论》第12章),不可能被任何“大数据”技术捕获。根本的理由在于:高阶预期反映的是人类决策的判断过程,而“大数据”至多涵盖“判断”的结果。虽然,我可以想象,未来(例如2045年“奇点降临”之后)的脑科学技术能够观测每一个人的脑内判断过程并将这类信息输出到“大数据”处理器并由此预期人们的高阶预期。

不同的人知道不同的信息,于是,理性行为演化的结果,就有斯蒂格利茨所说的权衡:公共政策只应寻求真实资源配置效率损失与信息资源配置效率损失的某种损失最小的混合。在日常生活中,斯蒂格利茨指出,在信息经济学范式下,人们的行为不仅是行为本身而且还是发送信息的行为。只要有充足理性,每一个人都会如此理解其他人的行为。这样,就有了“发信号”的理论。例如,国内随处可见的“包退”、“保修”、“不满意不收费”之类的承诺。当然,在转型期社会,这类承诺也是打折的,理性地与厂商信誉的价格匹配。

分享了信息经济学诺贝尔经济学奖的,是被称为“经济学思想家”的阿克劳夫。他的名字首先与著名的“柠檬原理”联系着,成为关于“品质”的经济学研究之父。大多数中国人,不论是否走出了“温饱阶段”,从自己的日常生活中,对品质问题有了深切感受,遂有关于日本电饭锅和马桶盖的流行语。经济学家们想出来的任何原理,当然也源于日常生活。柠檬原理源于美国的“二手车”市场,那里的卖主比买主更了解自己的二手车。关键在于,可观测的指标不足以帮助买主区分二手车的品质。所以,买主只好依靠自己的经验。凡诉诸经验的判断,统计学的初级描述就是均值——满足已有全部标准的二手车的品质带给消费者的平均效用。买主根据均值决定愿意支付的价格,而那些品质优秀的二手车的卖主通常不愿意为基于均值的价格出售自己的车。在均衡状态,(1)二手车市场里充斥着柠檬(品质差但买主无法得知的二手车),并且(2)买主和卖主都已知道(1)是事实,(3)市场里只有最差的车的卖主和愿意买最差的车的买主。更复杂也更接近现实的,是“双均衡状态”,上述的均衡称为“低端均衡”,同时还有一个“高端均衡”,在那里,买卖双方都知道市场里没有柠檬,但是进入高端市场的代价必须足够高,足以让柠檬车主不愿意进入。

名校的文凭,是表达毕业生智力程度的一种信号,常常足够强烈,以致毕业生能找到预期的工作,此所谓“高端均衡”。不过,进入名校需要支付足够高的代价,以致许多学生,因为不同的理由,选择低端学校并在低端均衡的市场里求职,也符合自己的预期,所谓“低端均衡”。

整容手术足够昂贵,故而,只有基于足够强烈的理由,人们才愿意整容。当然,美好的容貌可能使它的主人更容易进入某些职业的高端市场。虽然,还可能失败。

以上所述的各种“品质信号”案例最终形成一套我称为“广义身份经济学”的理解框架。尤其在尚未完全摆脱甚或更深陷入“身份社会”的经济中,一个人可以改变自己的各种身份,如果他愿意并且有能力支付相应代价的话。例如,在中国,由于技术进步的速度远远超过了道德底线上升的速度,人们不仅造假商品而且造假身份,从假文凭到假家庭直到假社会网络。

改变身份之后呢?布坎南1965年引入经济分析的“俱乐部理论”,将俱乐部视为最广义的经济物品——它的一端是纯粹私人物品,它的另一端是纯粹公共物品。俱乐部是偏好相类似的人的集合,旨在获取规模消费的好处,例如校车、游泳池、高尔夫球场。融入身份经济学和网络社会科学的分析框架之后,俱乐部的经济涵义更接近现实世界了,同乡会、校友会、夫人和秘书俱乐部。

微信社会网络的拓扑结构,如前述,是典型的“友谊圈”结构——每一个俱乐部(微信群)里至少有三个人认识其他俱乐部里的至少两个人,诸如此类,许多这样的俱乐部经由它们内部的少数活跃成员与其他俱乐部关联而成更大的一圈,这些大圈子当中少数的活跃成员再与其他大圈子当中的少数活跃成员结识……

在这样的网络里,每一个人转发文章的行为,刚才我说过,同时也是发送关于他自身品质的信号的行为。他所在的微信群是否已不适合我?这样的理性选择问题,是每一个充分理性的微信使用者经常要询问的。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群