在相当长一段时间里,坊间有这样一个说法——“80年代看深圳,90年代看浦东,世纪初看滨海,新时代看长江流域”。

这个说法在某种程度上勾勒了改革开放以来中国各区域经济的地位变迁——以深圳为代表的珠三角作为改革开放的最前沿地区,在改革开放向纵深发展的过程中,地位不再如此前那般重要。而长三角或者说以长江流域为代表的区域,正在中国经济版图中发挥着越来越重要的作用。

事实真的如此吗?为此,我们试图比较长三角和珠三角从2000年以来的经济走势。我们选取珠三角地区经济总量最高的广州、深圳、东莞和佛山这四座城市与上海、苏州和无锡这三座长三角地区最具有代表性的城市进行对比。

为什么长三角地区选择上海、苏州和无锡,而不是杭州、南京或是其他城市?

资料图

主要原因有两个:

1.地缘关系带来的经济联系。从地图上看,从上海市中心的人民广场出发,一路西行到无锡市人民政府只有139公里,如果道路通畅的话大约1小时40分钟就能到达。地理要素使得上海和苏州、无锡之间的经济联系非常紧密。从上世纪八十年代开始的“星期日工程师”——即工作日在上海上班,周末到苏南乡镇企业走穴的工程师,再到高铁时代在沪宁线上奔走的上班族,这是区域内其他城市都无法比拟的。

2.三个城市的面积和人口与珠江三角洲四座城市大致相当。统计数据显示,在2014年,“沪苏锡”的面积为19616.63平方公里,常住人口为4134.79万人;“广深”经济带的面积为15693.57平方公里,常住人口为3955.31万人。从人口和面积来看,这两个地区具有可比较性。

那么,这两个地区的表现如何?从经济总量来看,这两个地区的全年经济总量大致在45000到46000亿元左右,经济增速也都保持在7%-9%之间。

资料图

不过一个让人大跌眼镜的数据是,在2000-2013年这十多年间,长三角经济带的经济总量一直遥遥领先珠三角经济带,但是长三角的领先优势在逐渐被缩小,继而在2014年被珠三角经济带超越。这和我们传统上认为经济重心正在向北移动的趋势不相符合。

数据显示,2014年珠三角四个城市的经济总量已经达到46193.31亿元,约占到广东全省GDP的70%,已经超过北京和上海的GDP总和。其中广东经济的龙头——广州和深圳近些年的经济增长一直保持在全国各大城市的前五位,而低调的佛山依靠其制造业重镇的地位亦紧追青岛、大连等副省级城市。

我们也可以从两大经济带在我国经济总量的占比中看到一个有趣现象,两大经济带在我国经济版图中的地位在2000-2005年间逐年走高,随后又双双下降。但是珠三角经济带在2012年已经止住下降趋势开始反弹,并超过了长三角经济带。

资料图

为什么珠三角能够在最近两年中将长三角抛在身后?为此我们以苏州和深圳这两个城市的发展模式进行对比。

深圳是如何跑赢苏州的?

作为两个三角地区人均GDP最高的城市——苏州和深圳,也是我国改革开放后最特殊的地方政府。众所周知,深圳是中国的第一个经济特区,一直处在改革开放的最前沿。苏州也不简单。在80年代,苏州的乡镇企业是“苏南模式”的杰出代表,而从上世纪90年代开启了特殊的苏州新加坡工业园区模式——该园区是由中国和新加坡两国政府合作的重要国际项目。

自1997年至2004年,苏州工业园区由新加坡政府负责管理。苏州工业园区因其特殊的管理机制,成为苏州吸引外商投资的重要阵地。而苏州也从该工业园区的管理中获得技术外溢,在上世纪90年代以后成为中国吸引外商直接投资最多的城市之一。

两座城市的基本情况:苏州与深圳的人口体量相近,分别为1059.1万人和1077.89万人,但是苏州的地理面积却是深圳的四倍多。2014年,苏州和深圳分别实现地区生产总值13760.89亿元和16001.98亿元,列全国第7和第4位,已分别相当于吉林省和江西省的GDP总量,两座城市的经济实力可见一斑。

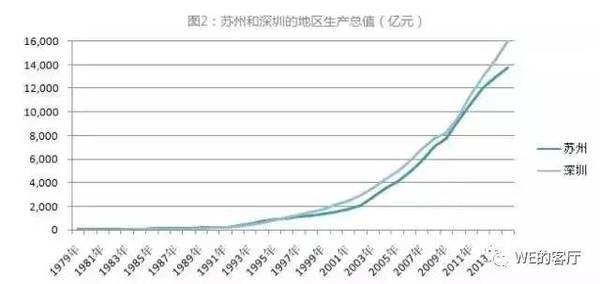

两个城市的经济都在1992年后迎来爆发式增长,特别是深圳。1979年深圳的GDP仅为1.96亿元,到1996年已经突破1000亿元并实现对苏州的超越。随后,两地GDP总量的差距逐渐拉开。

有很多人将深圳的经济增长奇迹归功于其经济特区的特殊地位,但我们认为这可能是一种误读。

最主要的原因是,自2002年中国加入WTO后,经济特区特殊的经济地位实际上已经逐渐丧失(此处的特殊经济地位主要指的是针对企业的税收优惠)。而各地方政府,比如以苏州为代表的长三角地区更是提出了更为优惠的招商引资措施——“零地价”、“三免两减”等。而深圳却在经济特区的特殊政策丧失后一直保持对苏州的领先优势,这确实是一个难解之谜。

资料图

先来看看两地的产业结构,两地的产业结构从一开始就并不相同。深圳的第三产业比例一直高于苏州——1992年时深圳的第三产业比重已经达到48.7%。而直到2013年,苏州的第三产业比重才达到45.7%,此时深圳的第三产业比重已达到57.3%。

为什么深圳的第三产业会比较高,而苏州第二产业的比重高?尽管通常来说,发达国家的第三产业比重会更高些。早在2010年,OECD国家的第三产业在GDP的比重大都超过60%。但这是不是意味着深圳比苏州更为发达?恐怕不能这么认为。

一个更为恰当的解释是,深圳的地域面积较小,第二产业需要大规模的产房面积,而这正是它所欠缺的,因此深圳的经济增量在于大力发展第三产业。而苏州则恰恰相反,它拥有大面积的土地可以建设厂房,因此第二产业的比重一直居高不下。这一点也在外商直接投资数据上得到了验证——2014年,苏州全年使用外资达81.2亿美元,而深圳只有58.05亿美元。

资料图

其实,分析这两个城市经济增长方式更好的办法是从投资、消费和出口这“三驾马车”入手。根据2014年的数据,苏州的固定资产投资规模约为深圳的2.3倍。苏州的大规模固定资产投入意味着在城市发展阶段确实落后深圳一步。在两个城市人口体量相当的条件下,深圳的社会消费品零售总额比苏州高出20%,说明深圳市民比苏州市民有着更强的支付能力,因此消费对经济增长的拉动作用更为明显。

另外,我们在图3中看到一个有趣的数据,那就是深圳的出口总额远高于苏州。在通常印象中,像苏州这样有着较高外商投资的城市应该会有更大的出口,为什么反而是深圳高于苏州?一个可能的解释是深圳是港口城市而苏州不是。一个众所周知的事实是,港口城市的很多出口实际上并不是来自于本地区,还会有周边区域——深圳作为华南最大的港口城市,因此其出口额高于苏州也是情理之中。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群