| 专家称汉语要成强势语言面临5大挑战 | |||

| ●姜殊(瞭望东方周刊 20041218)

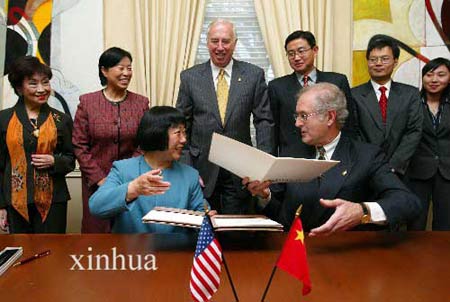

中美合作在美国共建第一所孔子学院

专访教育部语言文字应用管理司司长、国家汉办兼职副主任杨光

"强的语言是强国的标志。中国语言的发展,需要与中华民族在世界的地位和作用相称。"

"语言是文化传承和文化发展的重要载体,在世界经济全球化的背景下,世界各国都非常重视自己的语言,一个国家的语言发展对民族的发展、文化的发展具有举足轻重、不可或缺的基础作用。中国也不例外。传播广泛的语言也是强国的标志。中国语言的发展,需要和中华民族在世界上的地位和作用相称。"杨光开门见山地说。

杨光是教育部语言文字应用管理司司长、国家汉办兼职副主任。12月6日,他接受了《瞭望东方周刊》的专访。

《瞭望东方周刊》:最近你受汉办委托到德国、比利时、瑞士等国家与国外的汉学家进行交流,能否介绍一下情况?

杨光:国外汉学家的工作非常重要,有承上启下的作用。一、对所在国政府加强与华文化交流,制定对华政策时有一定影响;二、能带动所在国的汉语教学,和他们建立联系,了解他们的意见和要求,可以促进我们更好地开展对外汉语教学工作。现在国外的汉学研究和汉语教学空前活跃,受到当地社会各界包括政界、商界、文化界的重视。

《瞭望东方周刊》:在你看来,汉语在世界语言中的生存空间有多大?

杨光:在经济全球化的大背景下,世界各国的语言文化面临着竞争的态势,英语和英语所承载的文化是强势的,随着英语的传播和使用,英语文化的价值观念向全世界扩展。汉语言的空间及其地位和作用在全球化条件下目前仍处于弱势。

现在互联网上跑的85%是英语。实际上,在联合国各种场合当中使用的语言95%也是英语,汉语的使用率只占到百分之零点几。英语对其他语言文化的挤压是非常明显的,由此形成其他语言文化的某种焦虑,使世界上不少国家出现了一种担心。实际情况是,不少弱势语言的空间越来越小。

现在有四种语言使用人口最多,英语、汉语、阿拉伯语和西班牙语。实际上,汉语在国际环境下的发展受到了某种制约,这是我们遇到的一个挑战,比如,在国外举行的国际会议基本上没有使用汉语的。

《瞭望东方周刊》:汉语要走出国门,成为强势语言,面临哪些问题和挑战?

杨光:主要面临以下几方面的问题,即全球化、信息化的挑战,汉语内部的一致性、规范性和"台独"势力另搞一套等问题。

首先在全球化背景下,我们的语言受到了外来语的影响和冲击,每年至少可以进来一千到两千个新词语,包括许多字母词。中科院有专门的科技名词术语委员会。我们也有专门的科研组,收集整理、规范研究新词语并适时进行规范引导。

其次是信息化问题。面对信息化的挑战,汉语信息化的程度明显不够,我们的科学技术、语言研究水平亟待提高。比如语音识别、计算机自动翻译技术还没有实质性的突破,美国和日本都搞出了语言转换器,现在日本人正在研究日语和汉语之间的转换,美国人也研究出了英语和阿拉伯语的转换方式。据悉,美国军队在阿富汗和伊拉克战争就在使用。汉语最终要强大,信息化不解决,是很大的障碍。

第三是汉语内部的一致性问题尚未完全解决。国家通用语言是普通话,汉语有7大方言区,很多种方言,数不清的土语。汉语内部的一致性不够,许多方言相互不通,影响对外推广。我曾教过的一个外国留学生到北京学汉语,到广州听不懂了,最后放弃不学了,就是一个例子。中国语言要走向世界,首先要解决一致性和通用化的问题。

第四是规范性问题。关于文字,国家有规范、有标准,但在实际应用中仍存在很多问题。如繁简混用,乱造简化字,乱造成语等不良现象仍较普遍存在。

第五是"台独"努力在作乱。"台独"分子在语言文化方面搞了很多动作。比如,说闽南话是台语,不是汉语,也不是中国语言;还在挖空心思设计台语文字,炮制所谓的通用拼音。从语言、文字到注音系统,全面另搞一套,这对国家与民族的语言文化发展产生了负面作用。国民党执政时期有"国语推行委员会",现在要改成"语言发展委员会",搞语言平等法、语言发展法等。对这种文化"台独"行径,我们坚决反对。另一方面,也要加强两岸学术界的沟通和交流,寻求共识。 《瞭望东方周刊》:如何看待"英语热"现象和"英语霸权主义"的说法?

杨光:在我们的教育系统里,各级各类学校的学生加上社会成员,约有3亿5000万人在学习英语。学习外语的投入是最大的社会代价之一,比如不少大学生有一半的时间学外语,以致专业课受到了影响。

我们不认为"英语过热"、"全民学英语",因为涉及政策导向问题。我们提倡学习外语,但不要走偏,一方面强调语言的主权,但不排斥其他任何语言。我们认为世界上各种语言都是在相互交流中发展的,其国际地位是平等的,语言文化应当是多样化的。

有一种说法,以英语为主的文化霸权主义影响了其他语言文化的安全,挤压了其他语言文化的空间,使其他民族的自尊心受到伤害,有些道理。

《瞭望东方周刊》:在你看来,应怎样处理好中国语言和外国语言的关系?

杨光:德国《世界报》和加拿大的《环球时报》曾采访过我,第一句话直接就问,"现在有人提到'中国语言受到外国语言的侵蚀',中国政府怎么看,有什么政策?"可见,国际社会非常关注中国政府对这个事情的态度。

我们一般不再提"纯洁汉语"的口号,避免我们要封闭起来的错觉,但我们要规范外来语,使外来语成为中国自己的语言。我个人的基本判断是,中国的语言体系目前并没有受到外语的严重威胁。

中国毕竟是个大国,影响在不断扩大,世界上学习汉语的人越来越多,威胁到中国的语言文化并不是那么容易的。

《瞭望东方周刊》:你同时作为国家汉办的兼职副主任,如何看待对外推广汉语工作?

杨光:我国政府非常重视对外推广汉语工作,但对外推广汉语是一项长期、艰巨的工作。推广汉语,不是输出文化,而是架起双向之桥,促进文化交流。我们推广汉语,是为了满足世界各国希望学习汉语的人的需要,是一种友好、开放情怀的昭示。

语言不是意识形态也不是上层建筑,是没有阶级性的,语言是人类交际的基本工具。现在外派的汉语教师就是教授汉语,没有政治因素,当然,任何事情都可能有连带的边际效应。对外推广汉语,可以使其他国家的人民更好地了解中国的语言和文化,友好客观地看待中国。这项工作非常重要,是国家和民族的事业。

唐朝是中国最发达的一个时期,那时候大家都来长安学习。中华民族文化复兴的一个标志就是大家都来学习我们的语言,我们的文化。

《瞭望东方周刊》:能否举例说明其他国家和地区是如何保护自己语言发展的?

杨光:以法国为例,法国有专门立法,保护法语的纯洁性,杜绝英语词汇侵入。

最近法国教育部有一个议案,要在中小学里开设英语课,把英语课作为第一外语,在法国引起很大争论。有一种现象,在法国的街道上,你用英语和他们说话,他们可能不理你,即使他们懂,很值得玩味。

奥运宪章第27条规定法语是奥运会的正式用语之一。在雅典奥运会期间,法国为大会组委会培训了近2000名法语工作人员。在一次关于安全问题的会议上,因为只说英语而没有使用法语,法国代表愤而退场,以示抗议。

欧盟开会时各个成员国都使用自己的语言,因此翻译要比开会的人多出几倍,欧盟需要长期雇佣几千个翻译。

俄罗斯总统夫人是俄罗斯语言委员会总顾问。俄罗斯近年来已通过立法,纯洁俄语。最近俄罗斯的几个联邦国家,要把斯拉夫字母改成拉丁字母,结果俄罗斯联邦法院判定他们违反俄罗斯宪法,引起了一场争论。

总之,语言是一个民族的徽记和标志,涉及国家主权和文化安全,涉及国家和民族的尊严,我们要清楚地认识这一点,特别是在经济全球化和不断开放、急剧变革的时代。 | |||

强烈支持

去英国很多地方都有日本这个小破国家的日本语资料 都没有中文的

我FT

强的语言是强国的标志!

我们自己就要好好学习汉语,加强汉语水平。

支持!不过正如专家所说,我们方言太多,彼此之间交流都有困难,很难推广为国际标准语言的.另外汉语发音对于外国人太难.一种语言要成为国际标准语言,不光是国家的强大,还有不能太难学.所以日本经济最强大的时候日语也不能成为世界通用语言.法语也是因为语法太难(因为法语最精确,严谨,反过来说,语法也比较复杂),所以很难取代英语的地位.我学过英语,法语,日语,相对来说,英语确实简单得多,比较好入门.德语,俄语我没有学过,但据说发音需要舌头的弹音.也不容易啊.

其实,我们国家就该趁2008年奥运会之际,选派大量的汉语老师去各国传授中文,尤其是美国、英国、法国、日本等强国,当然每个国家都要派人去。这样,我们就能趁奥运会之际把中文发扬光大。不知政府在没在想这个问题。你想啊,我们去英国、美国等英语国家,我们得学英语;去日本,就要先学好日语;去法国,则得先学好法语,等等,难道外国人到了中国来了就不能先学好中文吗?

希望到时外国人来我国参加奥运会,大家跟他们招呼就是说:你好!吃饭了吗?

[此贴子已经被作者于2004-12-21 20:10:03编辑过]

杜维明先生在谈话中曾分析美国一部分人老子为大的思维来由,其中一个原因是他们根本不会外语,也无兴趣即使旅游美国之外的地方。但若认为全美人都不屑学外语,有失公平。在波士顿我的老美房东近八旬高龄,还在孜孜不倦地学着中文。我们学中文出身的人其实在心理上对学外语有某种抵触情绪,而这个老美却是拿着美国文学的博士,会西班牙文、法文、日文,而且专修了5年中文。对于我这个从来不肯花精力好好学外语的人来说,不可思议,我不懂花一辈子时间去呀呀学语有什么好玩,会说各种鸟语又有什么意义。而今我的学生们更是了得,他们甚至可以同时学5种语言,常常会有教德文的同事对你说:这个学生一定很好,他德文说得好极了;或是教日文的同事说那个学生日文非常好,法文也不错,我想中文肯定不会差。美国学生在中学多学过西班牙文或法文,有的更是选过拉丁文。 学外语,当是全球化景观之一种,不同的是老美清楚自己学的是外国话,最好的还是自己的母语;美国有不少汉学家,也有不少中国通,但没有一个老美会说:我现在只能说中文不会英文了!而中国人不同的是只以会英文为荣,不以不会中文为耻。在学校好不容易碰上一个中国同事,以为可以畅快地说说母语,错也,她死活只说英文不说中文。我反复强调自己英文不好,可面对我任何中国话,她就是坚持用英文回应。我从来不知道中国人与中国人间的谈话会如此费劲!如果你是碰到ABC(在美国出生的中国孩子),你会有心理准备,只同他们说英文,因为他们不会中文,像美国人一样。而我的这位同事可是知青一代,在中国读了大学才远洋的,而且列在她发表栏的全是介绍中国或是亚裔某个作家呀什么的,并不是美国学家。与她谈中国文学问题,却要先绕上九九八十一道拐翻译成英文来说,费劲死了。后来我就干脆躲着,见面只道今日天气哈哈哈,此类问语千篇一律,你好吗?你今天看起来很漂亮云云。可是2天前一位伦敦大学专门研究中国现代文学的教授来演讲,这位英国人可是能说一口标准普通话,演讲结束后的茶叙,我正同这位教授在继续演讲中的中国当代小说某个论题的讨论,我的这位同事插了进来,话说半句,即接着“哎呀,我中文表达不好”,于是无油无盐的英文谈话又再度开始。好玩的是这位同事的美国丈夫却说起了中文,最后我笑言:如果老美丈夫只会中文不会英文了;而老中太太又只会英文全忘了中文,你们的婚姻才算匹配!同事的老美丈夫连声谦虚:哪里,哪里,我练习中文的机会很少。

| 作者 |

| 张慧敏 |

看此文章,深感痛心!关键在于政府的引导,我86年上小学一年级,那时候我的我的语文学不错,文言文,古诗等等很多东西都能朗朗上口,背诵如流,到了初中,开始接触英语,从此就上了英语的贼船,初中,高中,大学几乎天天被逼着学英语,英语不过没有学位证,英语没不过四、六级找工作受限制。有的单位确实需要懂英语的人才,无可厚非,但有的单位,纯粹为了给自己装门面。最可恶的,就是政府的引导,国家的教育,起了简直无坚不摧的推动作用!如果一个民族把自己的语言都丢了,那还谈什么国家,什么民族,空口说白话!记得一个笑话,说一个女孩找男朋友,条件,可以抽烟,可以喝酒,可以说脏话,可以不温柔体贴等等,但是最重要的一条,就是不可以不过四级。不知各位看了有何感想!

這是個很嚴重的問題,也體現了中國人文化中的一種長時間被人欺負后的崇洋的本性。

要說學習以外語(尤其是英語)是“必然的趨勢”,年輕人爲了更好的生存不得不學習外語這也沒錯,但是導致這個問題深化的最嚴重的原因我覺得就是國家嚴重失職!國家重視不夠!

從五六十年代簡化漢字、漢語拼音拉丁化,到後來的改革開放、WTO、CCTV以及現在甲乙丙丁被ABCD逐步取代,國家都是持著漠視的態度,有時更是推波助瀾,比如説這個CCTV,這個什麽“長征2F”(火箭)等等。

搞經濟建設不能以犧牲本民族文化為代價!你看香港、臺灣人家經濟多好,但是要說到中華味兒他們比我們以正宗而自居的大陸還要弄得很多!

我不知道這些年我們都在干些什麽!……

如今的个人或社会价值取向,正越来越受到商业、商人的主宰,政治家、文学家等的影响日渐衰退。语文教育确实有问题,但并不是问题的全部。其实社会经济的影响、现实工作的需求等正在逼迫人们学习费钱费力又最没有效果的英语。有时侯,确实羡慕那些黄皮博学的教授、专家一口流利的英语,然而当他们说出那含糊不清、无逻辑性可言的母语时,确实觉得非常不舒服。

是教育的一种悲哀:前几日看见一则新闻,说是北京要求厕所的管理员会说英语;但是大家不妨想想:美国要求总统会说汉语了吗?英国首相?澳大利亚总理?

我自己也应该反省一下,我学了很多年的英语,此外还在自学其他的西方语言,但我对中国文化了解的不多。因为学英语是逼出来的,本来学习自己文化的时间全都用于学英语了,可不学又不行啊,没办法啊!我对西方文化很有兴趣,不论是英美,法国,还是西班牙文化,从历史到音乐。举个例子,我喜欢西洋音乐,尤其是西洋歌剧,但对中国民乐却不感兴趣,我自己也觉得这样不好,可就是没办法,可能是和长时间学外语有关系吧!

现在汉语的困境其实就是教育部本身的政策造成的,要想解决现在的问题,只需要把英语从高考、研考的必考地位上撤掉,把英语四六级和学位之间的关系用法律的形式解除关联。就没有多少人愿意去学习英语了。同时,对于语文的考试抛弃标准化考试方式,而采用全主观的答辩方式来考察,相信用不了多少时间,汉语的鼎盛必将再现。

我认为造成汉语在故乡“沦陷“的原因是多方面的。例如,在现在的考试中,几乎个个都考英语,而汉语却无人问津。在这样的社会中,自然会造成汉语的”沦陷“。韩寒的《零下一度》一书中的文章《穿着棉袄去洗澡》,说的还是有一定道理的。现在一些考试科目设置的有问题,难道光英语有用吗?能考英语为什么不能考汉语?两个同时考没什么不可能,况且大多数人用汉语的机会要比用英语的机会多的多。因此,这个问题光我们在这里说还不行,关键在政府的引导。

一种语言代表着一种文化,是一个民族精神、气质、习俗、思维、心理等多方面的展现。当汉语越来越失去自身生命力的时候,中华民族的危机就到来了。“好多人已经不会运用汉语说话,不会运用汉语来思维。中国古代文化中的辩证法,已经被西式语言中的偏执狂所代替。中国人并没有深刻理解西方文化,却在很多时候吸取西方文化的糟粕。人无远虑,必有近忧”,这句话连外国的汉学家都频频引用,可是我们却忘记了他的实际意义。21世纪到来了,面对这个社会中出现的颇多情况,我们应该做些什么呢?

教育的失败,国民的悲哀.与目前教育制度有密切联系.英语在学生,尤其是大学生中的分量太厉害了.有必要吗?学生相当部分的时间花在了根本不感兴趣的英语上,还有多少时间学汉语呢?汉语有其独特的魅力,对此不容质疑,但我们的学生有多少精力英汉两手抓,两手都硬呢?

[此贴子已经被作者于2004-12-24 12:26:12编辑过]

炮轰大学英语考试制度:英语考试“祸国殃民”?(1)

2003-10-29 09:50:10 21世纪人才报•大学周刊

近日,一篇名为“中国英语考试毒瘤”的文章成为各大网站论坛的热门话题。转贴这篇文章的南开大学哲学系教师朱鲁子在接受记者采访时义愤填膺地表示:“英语教学,特别是考试制度误国误民,我深恶痛绝。”

朱鲁子在他转贴的文章中指出,中国人学习英语已经背离了学习的初衷,是为学习而学习。与此同时,由于英语学习的升温,一些人开始在人才培养和选拔上设置层层英语考试的障碍。文章指出:“现在英语考试已经完全变成了一种利益集团的赚钱工具。学生在学习英语的过程中深受其害,浪费大量的时间,荒废正常的学业,使整个中国的教育质量遭受毁灭性的打击,同时也使国家每年数以百亿的巨大财富打水漂,真是祸国殃民。”

英语教育引发的问题真是这么严重吗?记者就此进行了深入采访。

地位:至高无上?

说到英语的地位,重庆某师范大学一位教师总结说:“‘英语不好,就不是好的人才’似乎是一个公认的结论!” 按照目前的人才培养和选拔制度,不管你是搞中药、古汉语、二十四史的,还是当技术员、工程师、教师熒踔磷瞿谇冢无论专业能力,也无论对提高工作业绩的帮助有多大,只要晋职、评职称如此之类,如果英语不好,一切都只能是空谈。

这位老师在中国现代汉语学界造诣颇深,他的学术论著常常让世人惊讶,但是英语成了他晋升教授的拦路虎。

记者调查发现,“英语”和“人才”早已在不自觉中被划上等号。由于学生拿学位必须要过英语四级考试,因而无形中,英语在大学教育中被推到了至高无上的地位。也正因为如此,英语成了大学生最努力学习的科目。相反的,专业课程被忽视了。

在本报记者的调查中,众多的大学生表示他们的英语学习时间和所有专业课的学习时间平分秋色。这是个可怕的比例,一个大学生有多少专业课要学啊!

把英语推到至高无上地位的另一个原因就是研究生、博士生的培养惟英语论。对于考研者来说,英语具有一票否决的作用。而且随着竞争者日众,它的难度在不断地水涨船高。专业平庸,英语成绩突出的考生,往往成为录取的焦点。记者调查发现,这些年很多英语系的专科、本科毕业生,在对所报考的专业知之甚少,甚至此前一无所知的情况下,凭借英语专业的优势考上研究生的人愈来愈多。

针对英语教育出现的这些问题,有人指出:“由于英语考试,浪费大量学生学习专业课的时间,使中国现在的大学教学质量与日俱下,已经接近世界高等教育的最低水平。”还有人指出:“由于英语地位的重要,中国人疯狂学习英语的结果是中国人的英语水平已经超过美国。当然,我们的应用并不多。”从目前统计来看,由于英文词汇已突破50万,词汇众多,极容易忘记,因而有教育人士指出,学好英语是没有止境的,为考试而学习是没有意义的,英语只能作为一种学习和交流的工具。

成本:劳民伤财?

“英语考试已经形成一个年达几百亿的产业,可以与三峡工程头尾17年,静态投资900.9亿元人民币熆悸瞧浼湮锛凵险腔嵩黾硬糠滞蹲剩另外资金来源中有一部分负债会发生一些利息费用,到竣工之时,累计总投资约2039亿元人民币,每年平均100亿左右相抗衡,这是一个巨无霸的工程。”近日,一位网友发布了这样的评论。

网友的评论也许有些言过其实,但是无可否认的事实是,中国人在英语学习上的消费是惊人的。

王化,英语专业8级水平,现为重庆某大酒店文秘。说到从小到大,在英语学习上的花费,她用了“不好计算”来回答。

在她家里,记者看到她大学4年所购买的辅导书籍和资料。一个整墙的书厨,英语书籍和辅导类材料占了1/3。她的每一本书籍的费用都不匪,少的10来元,多的数百元。王化告诉记者,仅现在还保持的书刊资料的定价就有20000元多了。更不要说她前后所上的各种辅导班。她说她上的一个最便宜的辅导班一个月的收费也是1200元,她考试8级时上了两个辅导班,总共花费超过10000元。

王化的母亲告诉记者,他们老两口一辈子的积蓄都花在了王化的英语过级上了。记者看到这个国家公务员的家里,居然没什么像样的家电和家具。

据相关统计显示,英语教育市场的年产值高达数百亿元人民币,相当于中国一个较发达的中等城市的年产值。在英语教育市场中,收入最稳定的是各类考试的主办者。以职称英语考试为例,每年的报名考试费、教材、参考书等加起来按200元算,400多万报考者,费用就可达数十亿。托福、GRE、GMAT、雅思等国外机构主办的考试,费用更不用说。就拿托福来说,光是考试费就是800元,如果有10万人报考,其收入也达到8000万元。

另一项不完全的统计是,中国外语培训教育机构,目前超过3000家,平均收费标准是每人每小时20元至30元。与此同时,数以万计各类英语教材、参考书,如果平均按10元/万册算,每年可达100亿。

“所有与英语学习有关的费用每年可达100亿,如果这些钱用于资助经济困难学生,按每人5000元算,可资助200万个大学生;如果用于小学教育扶贫,按每人1000元算,可以资助1000万小学生;如果用于建设希望小学,按每所100万算,可以新建小学1万所;如果用于西部扶贫或者是下岗职工的困难补助,可以……”有人在为英语培训所耗费的财力算着这样一笔账。

毒害:谋杀人才?

“现行的英语教育和考试制度,不仅是劳民伤财的问题,关键是谋杀了中国的人才。”本报记者在调查采访中多次听到这样的声音。

物理学家爱因斯坦曾经说过的:“一个人如果在30岁时还没有发表科学见解,那么他一辈子就难以在科学界有所作为了”。有人用反推法算出,只有在大学阶段学好现有的科学知识,注意个人能力的培养,善于调动个人学习研究的潜能,才有利于人才的发展和脱颖而出。这些脱颖而出的人才再经过几年专门深入的研究,恰好是出科学家的最佳年龄。而中国大学生4年大学的黄金时间,就是在学英语,由此错过了优秀人才脱颖而出的最佳时机。更有甚者针对这个问题,把中国为什么一直与诺贝尔奖无缘怪罪到了英语学习上,因为中国的学生学习英语上浪费了光阴。

不仅如此,面对记者的采访,有人士还担忧,由于中国人对英语的重视和对英语学习的疯狂,对于防止人才外流也构成威胁。有人说,很多优秀的大学生在长期学习英语过程中,对西文文化甚为崇拜,本来希望这些优秀人才毕业后来改变我们一些落后的现状,但他们却选择了出国。“现在教育出来的学生没有多少爱国精神,这与长期学习英语也有很大的关系。”一位网友在论坛发贴指出:灭绝一个民族最恶毒也最有效率的手段,就是迫使该民族彻底放弃自己的母语。英语的威力可见一斑。(杨艾祥)

英语占用了我们多少时间?

我们在调查中发现,反感现行英语教育考试制度的大学生比较多,被调查者中,44.5%的人认为现行的英语教育考试制度弊大于利。有46%的被调查者表示,自己把一半的学习时间用在了英语学习上,还有21%的学生表示学习英语所用的时间占其总学习时间的一半以上。有43%的被调查者认为自己学习英语的消费比较高。有16%的被调查者甚至表示已经不能承受。

对于英语学习的动机,有74%的被调查者认为是因为学校要求,是被迫学习。对于学习英语是自己的兴趣的只有16%。有调查者在给本报记者的留言中表示:如果给他多几个选择,他不会选择英语。另有有59%的被调查表示,英语是他们大学学习的负担。这种负担不仅是经济上,还有精神上的。

英语对就业有无帮助?

有75%的被调查者表示英语的学习对他们的就业有好处,但是却有64%的被调查者表示,未来的工作可能不会涉及现在苦读的英语知识。

有专家针对本报的调查结果说:“英语仅仅是就业的敲门砖,而实际运用并不多的现象背后,是我们人力财力的浪费。”

正如大学生认为自己未来不会有太多机会应用英语一样,本报在已经就业人群中调查的情况是,除了与英语相关的诸如翻译、英语秘书、英语教师等等职业外,很多人表示以前学习的英语知识,基本没有用。

被调查者中,超过70%的人拥有大学英语4级证书,这些人中真正从事英语相关职业的人只有10%。其他没有从事英语相关职业的调查者中,有74%的被调查者表示,英语基本没有用。有13%的人表示,偶尔会用一点英语知识,但是基本不是用在工作上的,他们应用英语基本上是为了上网站,获取一些信息。(杨艾祥)

英语已成一个巨大的考试毒瘤

[转者按] 当下的外语(特别是英语)教育和考试制度,就像政治腐败一样已对中华民族造成巨大的灾难,现在,是到了彻底反省并做出修正的关键时刻了。英语对于中华民族的灾难性后果,已有很多有识之士进行了深刻的反思,但,最有深度和说服力的当为我所转来的这一篇。我衷心地感谢作者!——希望所有关心我们民族前途和命运的人士做出充分的讨论,并希望最终能够影响我们国家的政策。

《英语已成一个巨大的考试毒瘤》

正吞噬国家的巨大财富,并不断扩张

改革开放初期,为了学习外国的先进技术和管理经验,人们开始自觉地学习英语。然而,由于英语学习的升温,一些教育主管部门及人事主管部门开始头脑发热,在人才培养和选拔上,设置层层英语考试。现在英语考试已经完全变成了一种利益集团的赚钱工具,摧残年轻人是他们设计好的目的。学生在学习英语的过程中深受其害,浪费他们大量的时间,荒废正常的学业,使整个中国的教育质量遭到毁灭性的打击,同时也使国家每年数以百亿的巨大财富打水漂,真是祸国殃民啊。

一、 看看英语是什么东西

先看我们伟大的汉语,国家汉字的扫盲标准是1500个字,理工科大学生一般掌握2000个汉字就可以了。就凭这2000个字,再查查字典,大家可以读书、看报、搞科研。可以很顺利地读一些名著,如《红楼梦》等。

再看看英语,在英语世界里,没有2万个词汇别想读报,没有3万个词汇别想把周刊读顺,英语国家大学毕业10年后的职业人士一般都懂8万词汇。新事物的涌现,总伴随着英文新词的产生,例如火箭(ROCKET),计算机(COMPUTER)等,可汉语则无须,不就是用“火”驱动“箭”么,会“计算”的“机”么!可英文就不能这样,不能靠组词,否则“太长”了。如火箭将成为“FIRE-DRIVEN-ARROW”,计算机将成为“COMPUTAIONAL-MACHINE”等。太长的字会降低文章的可读性与读者的理解能力。从中大家可以看出英语是一种非常落后没有科学性的语言。是西方国家语言中最难学的一种。

在美国,高中毕业能看懂报纸就不错了,所以美国表意的动画片,漫画很发达,能看懂名著就可以吹大牛了,自以为高素质了,可是这样的人在中国只能算小学生的水平,是被认为没有多少文化的人。

由于英语词汇太多,因此容易忘记是很正常的,如果大家有兴趣拿沙士比亚的原著去考考现在国内所谓的英语专家,他们肯定不及格。美国9.11事件后,产生的很多新词汇,连美国自己的国民也有很多搞不清楚的。

目前,英文词汇已突破50万,预计下世纪中叶,将突破100万大关。

因此可以说学好英语是没有止境的,英语考试可以考倒一切人,不管你是一辈子学英语,也不管你是什么英语专家。

但话又要说回来,如果用于正常的英语交流又很容易,一般掌握1000-2000个单词就够了。美国的农民一般掌握的词汇不超2000个。

重要提示:英语只是一种学习和交流的工具。掌握一两千个单词、一些常用的语法、一些英语对话、学会查字典,再利用计算机的翻译软件,所有的人都可以在较短的时间内,快乐地掌握英语这个重要的学习工具,为自己以后的工作、科研服务。

下面我们看看无知的教育官僚们是如何利用英语考试手段来祸国殃民的。

二、 英语地位至高无上,教学质量与日俱下

看看我国目前的人才培养和选拔制度。不管你是搞中医、中药、古汉语、二十四史的,还是做教师、工程师、技术员、编辑、记者、搞企管的、做内贸的,一概不管你的专业能力,也不问对提高工作的业绩有多大帮助,只要你晋职、评职称、升中学、上大学、考研究生、攻博等等,如果你学不好英语,只有两个字:“没门”。

一句话,不会“考英语”,就不会是人才,可悲结论啊。

在这种无知的人才培养观的影响下,再加上我国加入WTO,2008北京奥运会,也许世间再也找不到如此壮观的场景了:一个14亿人口的泱泱大国,在进入21世纪的今天,几乎每个人都在为这门语言疯狂,好象不学好英语就会亡党亡国。

由于无知的“共识”,英语在大学中被推到至高无上的地位,过不了英语四级别想拿学位(更有个别头脑发烧的大学,要求英语过六级拿学位),由于英语决定自己的前途和命运,大学生们只能利用一切可以利用的时间学习英语。四级考过,就准备考六级,六级考过了,准备研究生考试,或准备考托福、考GRE、考雅思。

英语对我太重要了,专业课就对不起您了,因为我的时间和精力有限,专业课只要能考及格就行,如果运气不好,补考也能过。毕业论文,毕业设计也只能走走过场了。

我国人才的摇篮-高等的学府,培养出来的大学生就是多懂几个英语单词,而多懂的这几个单词本来可以通过查字典很方便地解决,哈哈,很可笑,也很伤心!由于大学生在大学里没有学到真正的知识,使他们就业更加严峻。

现在都是自费上学,如果你是学生家长,交了那么多的钱,学的就是这个东西,有何感想!

大家知道,学习语言有两个主要因素,一是外部的语言环境,二是年龄。一个美国的学生,从小到大,英语不离嘴,在这样的环境下,读到高中毕业,能看懂报纸就算高水平,中国的学生在外部的语言环境和年龄都很不利的情况下,如果要达到这个水平,大家算一下就知道,我们的学生需要花多大的精力和时间。

由于英语考试,浪费大量学生学习专业课的时间,使中国现在的大学教学质量与日俱下,已经接近世界高等教育的最低水平。

研究生培养,博士生培养也是唯英语论。对于考研者来说,英语具有一票否决的作用,它早已成为考研游戏的前提。而且,随着竞争者日众,它的难度也不断水涨船高。具体地说,一个报考中国现当代文学甚至中国古代文学专业的考生,如果英语不达所谓“国家线”的话,即便专业再优异也是白搭。相反,专业平庸,英语成绩突出的考生,却往往成了录取的亮点。每一年的硕士研究生录取结束之后,常常听到老师们十分遗憾的感叹:某某同学专业优异,此次英语稍差而无法招纳门下。即便有个别幸运者在英语距线一两分的情况下,经导师多方奔走“拉”了进来,但补那一两分之缺须数万元,穷学生背着沉重的债务,又如何专心学业?想招的学生因为英语赶不上要求的水准,招不进来;而英语能力强,对专业了解肤浅,也无心专业的学生却脱颖而出挤上门来,这是太多中国导师的尴尬。以至于,有些“迂执”的老先生们发出这样的牢骚:不用什么招考了,直接到英语系找两个来就是。老先生们的牢骚还没有说出之前,精明的考生们早就在利用他们的优势了。太多英语系的专科、本科毕业生,在对所报考的专业知之甚少,甚至此前一无所知的情况下,凭借英语专业优势挤进去堂皇读之。而以我所见,这种情况在博士生招生中更是见怪不怪。大学英语系讲师、副教授在没读一天中文的情况下,利用几本文学史考中文系博士似乎成了一种时髦。他们都即考即中,甚至个别人中文专业课程只有五十几分,但凭 “强大”的英语专业优势一样鹤立鸡群,真让那些在专业领域兀兀穷年者,羡慕、气愤、伤心、无奈。 哈哈,真可悲啊。

三、 不懂教育规律,人才选拔如同儿戏,这又是教育官僚们的“杰作”,诺贝尔奖只能与中国说byebye

大家都知道,美国中小学校的基础教育很差,为什么出了那么多诺贝尔奖获得者?

而中国政通人和,从上到下无不重视教育,加上中国人勤奋聪明,为什么出不了一个诺贝尔奖获得者呢?

原因在哪里呢?原因出在教育部,这班教育官僚们根本不懂人才培养的规律。

很多外国研究机构对世界上著名科学家的研究表明,科学家的思维水平和创造力水平随年龄的增长而呈加速度衰减。3/4的科学家所取得的重大成果是在35岁以前。正如物理学家爱因斯坦曾经说过的:“一个人如果在30岁时还没有发表科学见解,那么他一辈子就难以在科学界有所作为了”。大家可以用反推法就可以算出,只有在大学阶段学好现有的科学知识,注意个人能力的培养,善于调动个人学习研究的潜能,才有利于人才的发展和脱颖而出。这些脱颖而出的人才再经过几年专门深入的研究,恰好是出科学家的最佳年龄。而中国大学四年黄金时间,就是在学“中国人听不懂,外国人笑掉牙”的哑巴英语。错过了优秀人才脱颖而出的最佳时机,当然诺贝尔奖只能和中国人说byebye。如果目前的大学教育不改革,大家只能在梦中见到美丽的诺贝尔奖。

美国人非常重视大学教育原因也许就在这里,这些经验美国人是不会写在英文报纸上让你看的,能从英文报刊杂志上看到的只是一些零零碎碎的知识,真正的高技术,他是不会写给你看的,国家现在提倡科技发展和创新,创新的东西肯定与英语没有关系(在中国,英语最好的是外语系的学生,但他们的科学知识却是最差的,另外现在大家仅仅也是为了能找到一份好工作或为了自己提升而学习英语,肯定与学习外国的先进技术和管理经验无关),必须靠自己扎实的刻苦的研究才能取得。学别人的,永远是落后的。

下面我们来看看如同儿戏的职称评定,各大学都有学位评定委员会,所有博士论文和硕士论文都要经过学位评定委员会审议通过才行,他们都是各高校的著名教授,是各学科的专家。但由于扭曲的评价机制,他们变成了全能的教授。学经济的教授必须看计算机博士生的论文,看不懂怎么办,看看口袋里有没有字条,没有子条看看长像如何。结论可以随便写,即使写错了,你也别想看,是秘密,也没有地方可申诉,在这种机制下,学生大都只能靠走后门来过论文关,教授论文过关也是如此,这就是中国的高级人才选拔机制,本来大学应该是最讲科学最民主的地方,可现在这样的人才选拔制度能选出好人才,那天都会哭。

香港科技大学教授丁学良曾举了一个例子说明中国学者在国际学术界的地位:“我在美国读书的时候就听说,美国东海岸那些跟中国学术交流较多的著名大学里,有些研究中心的负责人,经常跟他们的成员(多半是访问学者和教授)说,你们到我们这儿来,许多事情都不用你们做,但有一件事情可要帮忙,就是一旦中国内地的教授学者来作报告,你们无论如何也要来凑个数。为什么?因为研究中心请人来作报告,讲得好人家坐下来听,讲得不好没人听。只是来自中国内地的教授学者来作报告的时候,无论你们愿意不愿意听,都要来帮忙凑个人数。就是说,相对于整个东亚高教界来说,中国内地教授们的水平都是最低或接近最低的。至少西方学术界这么认为。”

教育官僚们口口声声说,学好英语可以学习外国的先进管理经验和先进的科技知识,可自己对一些已知,很先进的管理经验就是不学,只能说明这帮人对教育一窍不通,没有一点责任心,也没有起码的职业道德。

四、 每年数百亿的国家巨大财富打水漂

据统计,英语教育市场已经成为中国的一大产业。年产值高达数百亿元人民币,为国民生产总值的百分之一,相当于中国一个较发达的中等城市的年产值。学习者数以几亿计。 英语教育市场的构成,包括,林林总总的培训学校,补习班;五花八门的考试、测验;种类繁多数以万计的英语课本、参考书、辞典,各式各样的教育器材,等等。

在英语教育市场中,收入最稳定的是各类考试的主办者,他们个个富的冒油,是权利变金钱的典型代表。以职称英语考试,每年的考试费,教材,参考书等加起来按200元算,400多万报考者,费用就有数十亿元。

托福、GRE、GMAT、雅思等国外机构主办的考试,费用还高得多。托福考试费800元,10万人报考,其收入也达到8000万元。

各类培训机构(个人),也是教育市场的主角。从每小时10元的家教,到费用超过2万元的高级培训,各色人等针对不同目标市场,各显神通瓜分蛋糕。

一个“新东方”英语培训学校,平均每年培训学员四、五万人,每年的教学收入达数亿元,据一项不完全统计,中国外语培训教育机构,目前超过3000家,学费根据培训内容、课程安排的不同,从几百元到几千元不等,平均收费标准为,每人每小时20元至30元。

数以万计各类英语教材,参考书。如果平均按10元/万册算,每年可达100亿,当然成为出版商最喜欢出版的书籍。

另外,以游戏机、学习机、语言复读机等代表的教育器材在市场上抢尽了风头。统计资料显示,中国每年的语言复读机销量为800万台、学习机为750万台、电子辞典为600万台。按一台复读机100多元的价格,800万台就在10亿元左右。

再看看大学考研英语培训的场面:随处张贴的花花绿绿的考研英语培训班广告,已是当下大学校园风景的一个重要组成部分,在校园里,其情形简直可以直比“文革”期间张贴满墙的大字报。2002年的硕士研究生录取工作刚刚结束,针对2003年的考研英语培训广告已是铺天盖地。广告上的授课“明星” 近十年间换了一拨又一拨。这些来自皇城脚下的“专家们”,每年自9月份开始,便在中国的上空飞来飞去,给各大城市带去广告上所标榜的“来自当年命题组的消息”。一次串讲门票往往高达数百元,但听众仍有数千之众。其盛况几乎可以直追二流影视歌星走穴。虽然太多听讲者也明白在那种狂热的气氛里,是难以学到什么新东西的,但他们认为,即便花费时间、金钱换来一种心理上的平衡也值得。

现在中国学习英语如同当年的“大炼钢铁”一样,最近路过南京,去了总统府,在参观大门时,看到铁门的介绍,说是原来的铁门在当年大炼钢铁中,拆去炼钢了,现在大家看到的铁门是根据原来的照片重新修的。在当年那场运动中,不知道有多少国家的财富化成好无实际价值的钢铁产量。我们经常听人说“那时的人为什么那么傻”,我倒要问:我们现在变聪明吗?哈哈,可悲啊,到了21世纪,我们又看到了这样的场面。

英语考试已经形成一个年达几百亿的产业,可以与三峡工程(头尾17年,三峡工程静态投资为900.9亿元人民币,考虑其间物价上涨会增加部分投资,另外资金来源中有一部分负债会发生一些利息费用,到竣工之时,累计总投资约2039亿元人民币,每年平均100亿左右)相抗衡,可笑又可悲是啊,这样一个巨无霸的工程,则是由教育部的个别官僚心血来潮随便说一下就执行了。没有看到任何人大议案,甚至连象样的研讨会和课题研究报告都没有。

英语考试已经变成一个巨大的毒瘤,正在吞噬着国家的巨大财富,并且不断地扩张。

每年100亿的钱如果用于资助经济困难学生,每人5000元,可以资助200万个大学生;如果用于小学教育扶贫,每人1000元,可以资助1000万小学生;如果用于建设希望小学,每所100万,可以新建小学1万所。如果用于西部扶贫,如果用于下岗职工的困难补助-----。

五、 考试英语已经变成一种利益集团赚钱的工具,摧残年轻人是他们已经设计好的目的。

看看博士生考试的英语卷子:卷面上那些卖弄似的找出一些连老外们也几乎早已不计较的语法问题和针对4到5篇断章取义的短文,设计一些谜语般的选择题等这些考试方式,与培养专业研究者英语水准已经没有多大的关系。华中师范大学英语系一位曾在美国做访问学者一年的副教授,在湖北省2001年度博士生入学英语考试中才取得了57分的成绩。表面上看是一份怎样坚决要把人考“倒”的英语试卷。实际上这班人是利用手中的权利,为自己巨大的利益集团服务,你们想想,如果英语大家都很好过关 ,他们怎么会有现在的地位,他们如何能赚到钱,因此英语考试已经变成一种地地道道利益集团的赚钱工具。摧残年轻人是他们已经设计好的目的。

由于考试的随意性,并且有意思地考倒学生,学生为了过关只能拼命去读,大家知道,英语如果在无意识环境(英语为母语的国家)中学习,是不用花太多的专门时间,而我们的学生没有这样的环境,只能靠自己来建立一个这样的英语环境,我们称为有意识的英语环境,这必须花费大量的专门时间,大学生如此,小学生也是如此(虽然有年龄优势)。当前的英语教育体制,已经向下扩展到少年儿童,强制要求数以亿计的少年儿童从他们哑哑学语就学习英语。这是在摧残祖国的花朵。

看看小学生是如何学英语的,由于小学生看国际音标简直如读“天书”,为此我国曾一度规定小学不准教国际音标,结果逼得小学生不得不死记硬背英语单词,不得不用方块字来标音。一会儿用本地话读音来标音,一会儿用普通话读音来标音。如果小学生让教国际音标,那如同“天书”,国际音标,对小学生又是一个难题。

原来小学生主门只读语文和数学,现在变成英语第一,这样下去汉语会慢慢成为一种弱势语言、一种第二阶级的语言,甚至说得不中听点是奴隶的语言。大家不要在一块巨大而时髦的“与国际接轨”的招牌下,对于许多其实极为关切到本民族文化生存前景的严重问题,失去了应有的警觉而习惯于麻木。记得中学时学过一篇课文叫《最后一堂课》,这篇课文讲道:灭绝一个民族最恶毒,也是有效率的手段,就是迫使该民族彻底放弃自己的母语。

中国高中分文科和理科,有它一定的合理性,因为有些人偏重记忆,有些人偏重思维,他们都是人才,偏重思维的人一般记忆的水平较差,而发明创造的他的强项。如果这些偏重思维,聪明的学生,花大量的时间学习英语,还学不好,这对他们的自信心是多么大的打击啊,这对国家又是多么大的损失啊!

看看大学生出国排名前十位的大学名单:1.清华大学,2.北京大学,3.中国科学技术大学,4.浙江大学,5.复旦大学,6.南开大学,7.南京大学,8.上海交通大学,9.华中科技大学,10.天津大学。这些优秀的学生在长期学习英语过程中,形成一种向往西方民主自由的思想,本来希望这些优秀人才毕业后来改变我们一些落后的现状,但他们为了自己,选择了逃避,虽然有些人会说,他们是去学习先进的技术,但有一个问题希望你们回答,如果我们国家还很落后、贫穷,他们中间有几个会回来啊,这是我们教育的失败。教育出来的学生没有多少爱国精神,这与长期学习英语也有很大的关系。

另外值的一提的是那些为了学好英语听力,经常听“美国之音”的学生,由于中毒太深,可以说对国家几乎没有多少感情。这不能完全归罪于学生本人啊。

不要过多地责怪科技界的水平低,后继乏人啊,他们是无米之吹,因为教育界培养的不出人才, 现在各行各业都在告急,汽车没有自己真正核心技术,手机没有自己真正的东西,计算机行业只能当组装厂-----。

更严重的这样学习英语还会形成一个可怕的怪圈,中国自己培养的人才与外国培养的人才差距大,人们就会引进更多的外国人才,由于羡慕就越显英语重要,自然就会花更多的时间学英语,这样中国自己培养的人才水平就更低,怪圈的结果是:中国与外国的人才培养差距越拉越大。

几点建议

1、凭心而论,教育部在大学扩招,高考计算机招生等方面做了一些成绩,但由于考试英语毒害太深,因此希望各位人大、政协代表,提个议案,对教育部关于大学生、研究生、博士生的英语考试提出质疑。

2、成立国家外语翻译研究院,主要从事国际著名杂志及书刊的及时翻译工作,以跟踪世界最新的科技前沿。中国需要精确的"翻译",而不是像现在,几亿人在读英语,但真要找几本外文翻译书籍,找什么,没什么。

3、各省建设一个外国语学院,业有专攻,另外加入WTO,不仅仅需要英语人才。

4、以计算机考级为蓝本,制定国家英语一级考试,二级专业英语考试,严格控制词汇量。

大家知道,计算机比英语重要且有用的多,而计算机知识又比英语复杂的多,也许大家都知道这一点,因此在考计算机等级时,设计的非常合理,一般人考一级,高等教育需要掌握一种编程语言,那就考二级吧,虽然计算机也有三级,四级,但大家都不会提出过高的要求,因此,计算机考试,是一种对学生非常愉快的考试,人人都可以在较短的时间内过关,利国利民。从中我们可以看出,对事物如果认识的越清楚,越不会头脑发热,发热的东西往往是对事物的无知。英语考试应该好好总结教训,向计算机学习。

5、用英语国家一级考试取代所有的英语考试,包括小学,中考,高考。对于城市的小孩,可以在小学时过关,边远贫困地方的学生可以在大学过关。这体现了教育的公平性原则,因为英语毕竟是芝麻不是西瓜。不要捡了芝麻丢了西瓜。

6、如果我的结论是错误的,“英语不是芝麻是西瓜”,那就希望教育界的人大代表或政协代表,在开人大会议时提个提案,请求把英语列入第二母语,因为只有这样,才有可能真正学好英语,学生也可以在无意识环境中学好它。但当今世界,美国以其强大的经济、军事、科技成为世界的唯一超级大国,在其对外实行经济扩张、军事入侵的同时,一直在不断谋求文化入侵! 当然如果你们不怕汉语成为一种弱势语言的话。

7、理工科学生英语过级,改成学生过发明专利

一个国家如果没有创新。就没有希望,一个国家如果一直学习别人的东西,不可能有自己真正的知识产权,永远只能当二流,如果把理工科学生英语过级,改成学生过发明专利,那结果会是如何呢?全国上下都在发明创造,都在创新,如果按百份一专利转化率来算,平均一个新工厂提供50人的就业机会来算的话,学生自己就可以解决50%的就业,到处都是学生老板,这种效果的示范作用是任何说教都无法替代的,中国还怕没有自己的知识产权。还怕没有自己的品牌吗?中文系的学生英语过级可以改为写出一句象“山雨欲来风满楼”之类经典的话,或一篇小说,那我们的精神食粮会匮乏吗?我们的电视剧会那么无聊吗?音乐专业过级改开专场演唱会等等。

8、听说北京市为了迎接2008奥运会开展“市民讲英语活动”,还是不要搞为好,中国现在政策制定者最大的毛病在于,一个政策的制定不知道在执行的过程中有多大的变形量。看起来政策个个好,最后执行的时候都变了样,原因就在于政策制定者的前瞻性和定量分析的水平不够。迎接奥运会不是靠说多少英语就可以办好的,而必须扎实地做好各项工作,而不是表面文章。如果一定要叫大家说英语,我看三句就够了。

1、HELLO 。2、WELCOME TO BEIJING 。3、CAN I HELP YOU ?

9、大学主要的任务还是培养学生,最近北大在搞改革,如果外部大环境没有改变,靠自己改自己,永远是改不好的,最多只会小打小闹,清华,北大的学生脑袋是全世界一流的,可惜被他们培养成什么样子的人才啊,真是国家的悲哀。现在教育界是最不思进取的行业,因为没有一点压力,也是腐败最公开化的地方,看看那些学校领导,拿学生交的钱,整天吃喝玩乐,可以合理合法地报销。大量的钱可以随心所欲地花,不要经过任何程序。教育到了这个层次,如果再不改革,很难想象会发生什么。如果教育主管部门一下还不知道如何改,那就学习小平同志提倡的搞特区试验。首先选清华大学(只要以学生为中心,任何改革对学生都是有益的)。因为理工科的标准大家比较一致。全部清华大学的教师员工下岗,包括学校领导,在全世界公开竞争,实行全员聘任制,年工资20万不够,那就50万,每年20%教师淘汰制。一流的学生必须要有一流的教师。对于清华大学做到这一点并不难,教育部再给一点钱就够了,一部分的钱用于教师的安家费,每人20万不够,那就40万也可以。成立以两院院士为主的专门学科委员会,对教师的业务水平进行严格把关。如果改革做的好,真正的世界一流大学只是时间问题。

两条新闻:

(1)中国教育部官员透露,中学将推广英语考级制。教育部考试中心专家组组长张连仲教授近日在南京透露,中国将用3年左右的时间在中学建立英语考级制度,目前新的英语教材和英语考试等级标准己在酝酿中,今年暑假针对教师的培训也己启动。此次设立的英语等级标准最高为9级,要求掌握5000个英语词汇,是现在高中毕业生词汇标准的2倍多。它要求高中毕业生能熟练地用英语获得和处理信息,并用英语进行较复杂的思维和交流。椐悉,中国高中生在毕业时英语要求达到7级,高考要求达到8级,掌握3500个词汇。《新华日报》

(2)保护国语,法国政府封杀“E-mail”。法国人对母语的热爱,对英语的鄙视是众所周知的,日前,法国文化部刚刚宣布一项禁令,为了阻止英语的入侵,禁止国人使用电子邮件的英文单词“E-mail”而必须使用法语版的“Courriel”。作为国际大都市,在巴黎懂英语者大有人在,如果有人同他们用英语交流,他们大多不理不睬。只有在机场接待处或在象欧洲迪斯尼乐园等国际友人众多的公共场所,英语才派上用场。这倒不是法国人高傲,而是他们已把使用法语提高到民族形象和尊严的高度。《海峡都市报》

一点希望:

现在中国教育问题很多,改革阻力很大,必须要有强大的社会舆论,才能推动这项改革的进行。希望我这篇文章能在你的支持下成为这场改革的导火索,为国家尽一点义务。也希望在你的支持下,介绍给更多的读者。

后记:

(1)、做为一个公民,不为名,不为利,我尽到了义务,如果只是为了骂人,我还不如带小孩去运动。对于考试英语你肯定有话要说,那就说出来,也许会反对我的观点,这没有关系,说的人多了,对事物才会有更深刻的认识,对国家只有好处没有坏处。现在国家的领导人还是很执政为民的,不象那些教育官僚们,他们一不代表最广大人民的利益,二不与时俱进,当然更不会执政为民,他们是在执政害民。

(2)、孔子曰:“三十而立,四十而不惑,五十而知天命”。小平同志的改革开放给中国带来了翻天覆地的变化,大家也在这场大变革中受益非浅,特别是那些官员,已经不会为生活而担忧。但就是有些官员,都已经是知天命的年龄,还整天满脸杀气,当这些人私欲膨胀到一定程度时,道德就没有了,已经与动物没有多少区别。因此做人还是要有点良心,好事做一点,人善一点,钱多了,死了也带不走,这叫“五十而知天命”。

[此贴子已经被作者于2004-12-24 12:37:34编辑过]

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群

收藏

收藏