5G需求

5G的需求,大概可以用高速率、低延迟、大连接来概括。

大家知道,4G设计当初的速率目标是100Mbps,随着技术的演进,4G Cat 11的速率已经达到600Mbps。5G进一步把速率目标提高到1Gbps以上。为了满足一些低延迟业务的需求,5G要求空中接口的延迟时间为1ms,而4G的这一指标为30ms左右。4G主要是为移动互联网设计的,强调的是人与网络之间的高速连接,而同时连接到网络的终端的数量并不是一个需要特别考虑的问题。而在蓬勃发展的物联网时代,每一件物体都有可能有联网要求,因此连接数量会有数量级的增加,5G需要具有支持海量连接的能力。

5G最抓眼球的就是它的速率。 看新闻经常是比光纤还快,一秒下一个大片,快到把人脸吹成骷髅,等等。

但是有什么样的业务需要这样的速率呢?

虽然暂时想不出,但是有一个非常流行的观点是,先修好路,自然会有车。3G、4G都是这样,微博、微信、抖音什么的,以前根本就想不到。等4G来了之后,这些应用也就有了。

很显然,这个观点首先在逻辑上就有很大的问题。 修好了路没有车也很正常啊,你就没见过没人走的路吗? 按照3G、4G的情况去推断5G,这个也不靠谱。就像你已经活了80岁,不能按此推断你还能再活80岁。2G和3G都处于带宽短缺的时代,所以形成了修好路必有车的错觉。然而到了4G之后,带宽已经不再短缺了。

还有一个流行的观点是,科技发展往往超出人的想象力,所以保守的预测往往是错误的。 比如比尔盖茨当年说,计算机640k内存应该是够了。 而现在已经是640G了,6个数量级的增长。

必须认识到,通信和计算机有很大的不同。

计算机所涉及的所有零部件,CPU,内存,硬盘,都有一个共同的源泉就是半导体工艺。 半导体集成度在近十年提高了1000倍,大家共同水涨船高。但是通信不一样。 通信需要一个受体,以目前最广泛的eMBB为例,这个受体就是人。 人是肉长的而不是沙子做的,它能够处理的最大信息速率,也就是带宽,是固定的,超过了人的带宽是没有意义的。

通俗一点说,我在PAD上看片,我一般看缺省的高清格式,尽管有超清格式,我一般不会主动选择。为啥? 因为我的老花眼看不出二者的区别。当然眼睛好的人还是应该能分出来的。 高清视频也就是1~2Mbps的速率,目前的WiFi,4G都远远地超出了我的需求。

当然,有人会反对。比如目前4K/8K视频很火热,有朋友跟我说,看了4K视频之后,其他的都没法看了。 我天天看高清格式视频,倒是没这种感觉了。 当然对于60”的大电视,提高分辨率还是有必要的。但是电影院的屏幕,目前还只是2K, 我认为4K/8K更多的是心理上的。 用户挑电视的时候会靠在跟前看屏幕上的一小块区域,一个像素一个像素地检查,4K/8K当然要好。如果在正常观看距离上,比如2米,4K和2K会有明显区别吗? 我没试验过啊,有兴趣的朋友可以做一下双盲实验。

即使是4K视频,速率也只有30Mbps,4G支持也不费力啊,怎么会有1Gbps的需求呢? 这就要说到虚拟现实VR了。 VR要求有沉浸式的体验。啥叫沉浸式? 在真实的场景当中,如果我们慢慢地转头,看到的景物也就连续地变化,这就是沉浸的意思。VR要实现这种效果,不光要传给你正在看的东西,没看的东西也要传给你,转头的时候要现传新视角上的数据来不及,会出现卡顿,就不是沉浸式体验了。这样一来,数据量再增加30倍,差不多就到1G了。5G的1G速率的需求就是这么来的。

VR作为一种创新的视频形式,相信能够获得一定的应用。VR的麻烦在于需要一个专门的头盔,哪怕是手机盒做的简易型的,都是不方便携带的。这么一来VR一般发生在室内,而且一般是专门用途的场景,比如房地产或者旅游景点的体验店什么的。 这些业务一般不会走移动通信,更多的是WiFi或者专线。

总是有很多朋友寄希望于未来可能出现的未知业务。 虽然具体的业务会层出不穷,我们确实无法预测,但是只要最终的受体是人,人感受信息的通道就是眼睛和耳朵,鼻子舌头皮肤还都用不上,人类进化出新的感觉器官最少也得是100万年以后的事情。人眼的带宽就确定了通信的最大速率,这是一个物理瓶颈,不管什么应用出现都是无法突破的。

从现实的情况看,WiFi的速率总是领先移动网的,即使WiFi已经提供给我们100M的带宽了,但是我门最多应用的速率还是1~2M,超出10M以上的应用非常少,也只有下载软件的时候有时会达到。所以其实4G的速率已经超出需求了,5G的高速率完全是没必要的。

人的感官能力对时延同样是一个决定因素。

时延当然越短越好,没有人会不喜欢短时延,但是信息论的基本原理决定了短时延会造成高成本。信道编码依靠的是大数定律实现可靠通信,要达到信道容量,理论上需要无穷的时延。因此这个固有原理因素就决定了时延不能非常短。这里就不说其他的处理时延、排队时延和反馈时延了。非要实现低时延也有方法,就是把效率降低,用很高的信噪比去实现很低的速率。这个成本就太高了。 任总一直在说,大速率、低时延的通信技术还没有实现。其实根本就不存在这样的技术。

要知道人的感官时延大概是100毫秒左右,所以4G 几十毫秒的时延是比较合适的,1ms的时延对人没有意义。所以,只要有人参与的应用,就不需要低时延。比如常用的微博微信,甚至是很多人认为需要低时延的手机游戏,在WiFi上不都玩得挺好吗。

自动驾驶是被广泛误解为需要低时延的应用。你可以经常看到有文章说,低时延使得刹车距离更短,从而更安全。 但是这要基于一个假设,就是刹车指令是通过5G网络从远程控制中心传送给汽车的。 显然实际的解决方案不是这样。 象刹车这种对时延和可靠性要求都非常高的指令,只能由车在本地产生,采用尽量短的回路。依靠网络传输的,是路线规划和路况信息这样的对可靠性和时延没有特殊要求的信息。Google汽车已经跑了几百万公里了,并不需要一个低时延的网络。甚至没有网络的时候,汽车也应该能跑,这是起码的要求。

基于同样的原因,象无人工厂这些工业应用也无法通过5G网络实现。5G是一个公共网络,对经济性的要求决定了它无法达到工业级的可靠性。不是说技术上做不到工业级的可靠性,而是能做到也不做,太贵了公众用不起。所有的工业应用必须用专线。 远程手术也是同样的道理。

对于这个话题,你经常会看到一个很高大上的技术叫“网络切片”,意思是在5G网络上切出一个高可靠性的通道出来,用来满足工业应用。 但是这实际是不可能做到的。 一个系统的可靠性取决于最薄弱的一环。如果5G网络采用统一的硬件设施,如果不想多花钱,就已经决定了这是一个民用级别的可靠性,是不可能在软件上做点工作使之达到工业级的可靠性。 就像特朗普车队,要清道、设岗,要有探路车、开道车、救护车、通信车、陆军一号这些硬东西,要花大把的银子。单靠在大街上挂几个标志是无法保证总统安全的。

虽然低时延高可靠性(uRLLC)是5G定义的三大场景之一,但是这与5G作为一个公共网络的基本特征相矛盾,是绝无可能实现的。

刚才所说的自动驾驶和无人工厂,属于物联网的例子。 接下来我们聊聊普遍意义的物联网。

有句非常有名的话,叫做“4G改变生活,5G改变社会”,说的就是物联网。5G使我们的社会从互联网发展到万物互联的社会。

虽然普遍认为目前处于物联网爆发的前夕,但是有个问题,物联网未必是移动通信的菜。

移动通信是怎么来的呢? 起初就是人要打电话,要到处跑,不光在本地跑,还要出差,还要出国。这个特点要求移动需要统一标准,全球统一。所以要有个叫3GPP的组织,几百个公司的人一起制定这个标准,扯来扯去效率是很低的。还要搞个核心网去支持运营,运营商还要养着一大票的运维人员,这些特点就决定了移动通信会比较贵。

所以说,除非移动,不然没有必要用移动通信。 这样移动通信的客户群就很明确,一是人,二是车,另外还有野生动物。所以eMBB,车联网,野外科学考察等等,是移动通信的正经业务。

但是大多数东西是不动的。 在Wifi已经普及的情况下,很大的一块业务会被Wifi分流,比如智能家居。 并且eMBB是2C的,而物联网多数是2B的,象油田,电力公司这些大企业更倾向于自建网络,就不用向运营商交月租了。以NB-IoT为例,一个链接每年20块的资费对很多应用是很大的一个负担。 这就有了象Lora这样的系统的生存空间,成本比5G低得多。

所以,从5G的三大需求看,高速率和低时延的需求都是不存在的,物联网只有小部分落入5G的范围。

移动通信与WiFi

5G与WiFi的关系是无法回避的问题,这其实是本文开始就提到了CT与IT两大生态体系的关系问题。

首先有一个每个人都能感觉到的事实,WiFi承载了80%的流量,我们却不会为它付一分钱,而会为只承载20%流量的4G付月租。这是为什么?

在信息社会,手机是我们与社会连接的通道。当我们习惯了这种连接之后,丢失连接后就会感到恐慌。 很多人一有机会就查一下微信,微博,电邮,股票,彩票,生怕遗漏了重大机会,或者没能及时回复。 也就是说,随时随地与社会连接,是我们的刚需。 要满足这种刚需,需要一个广覆盖的网络,这正是移动通信的目标和功能。

在WiFi火热的时候,有些城市试图建设WiFi城市,用WiFi来实现覆盖,但是最终都失败了。 因为WiFi是由IT界设计的,生来就缺乏实现广覆盖的能力。这表现在技术方案上,就不在这里细说了。 后来IT界把WiFi升级到WiMax,试图与CT竞争,但是IT界的基因还是导致了WiMax的失败,并且导致北电破产。

由于WiFi无法实现广覆盖,它被定义为固网的延伸,已经成功渗透到了多数的家庭、酒店和办公室, 目前WiFi的实测速率已经达到300~400Mbps。 WiFi提供的是特定地点的高速率通信。路由器很便宜,二百块钱一个,用户自己买一个回来自己就能搞定,想把这些路由器集中控制起来收月租显然是不可行的。

IT与CT都试图入侵对方领地。早几年的WiMax就是IT入侵CT的一次失败的尝试。 这几年,也经常听到各种消息,一会儿是小扎,一会儿是马斯克,都要建全球免费WiFi,周鸿祎说他掌管中国移动,就全免费。当然都没能成功。 移动通信所要求的统一标准、广域覆盖,网归网优,客户管理,都决定了运营商是一个分层的官僚体系,与互联网基因格格不入。中国移动每年营收8000亿,够买6个360了,说免就免了,从哪能捞回来这么些钱? 用户愿意交这个钱,非不收,那叫啥呢?

反过来,移动通信能取代WiFi吗。WiFi覆盖小,高速率,成本低,使用非许可频段,决定了其免费的必然性。 移动通信要取代WiFi,也必须达到如此低的成本,并且实现免费。 这是否能做到呢? 如果4G能够利用已有的规模优势,做低成本的Femto基站,理论上有可能。 但是市场规模太小,菊花大厂看不上眼,现有的管理体制也不能适应。 而小厂很难有这个技术能力。 所以说也是比较难的。

所以说,移动通信和WiFi有各自的应用场景。 移动通信能够实现anytime,anywhere的连接,能够满足用户的刚需,而WiFi便宜,无月租,满足用户高速率的应用需求,将长期共存。

5G之局

移动通信经过四代的发展之后,人们得到一个似乎的规律,就是单数代不太成功,而偶数代很成功。 经过我们的分析后发现,1G和3G,都是新的需求促成的,但是技术不太好,而2G和4G在原有的需求基础上,改进了技术,从而很成功。 1G和3G虽然不太成功,但也不能说是失败,毕竟他们是满足新需求的唯一技术。 但是到了5G,需求是虚构的,技术上并没有进步,所以必然是要失败的。

5G是目前最火热的话题。 特别是孟晚舟事件之后,美帝组团打压华为,国人已经把5G看成是中美对决的战场。

对于5G的立场,任总曾经发表过一个讲话,说5G的需求并没有出现。我心里赞叹任总真是到了从心所欲不逾矩的境界,也不为利益所左右。 后来徐直军也发表了对5G相对保守的观点。但是后来口风变了,任总为自己的讲话向产品线道了歉。后来华为发文表示要坚决打胜5G这一仗。

我们已经知道,移动通信的根本的价值在于实现任何时间,任何地点的连接能力,在此基础上提高网络容量。如果没有覆盖这个前提,只是在局部实现高速率是没有商业价值的。 比如说大家一直谈论的可见光通信,因为覆盖小只能服务两三个人,速率太高超过了人的带宽,就没有意义了。 这个问题对毫米波、太赫兹都是如此。

虽然过高的速率没够意义,但是随着用户渗透率的提高,资费的下降,数据量每年增长30%的情况还会持续很多年。因此移动网络还需要扩容。

移动通信正确对发展方向是,保证连续覆盖的情况下以低成本提高网络容量。当然,并不是我一个人才知道这是正确的方向,实际上这是通信界的常识,2G和4G的成功就是这种模式。

5G偏离了这种模式,走向了错误的方向。 这背后的原因有三个,一是通信原理的创新遇到瓶颈,二是半导体工艺获得了爆炸性的发展, 三是无线产业决策链条太长。

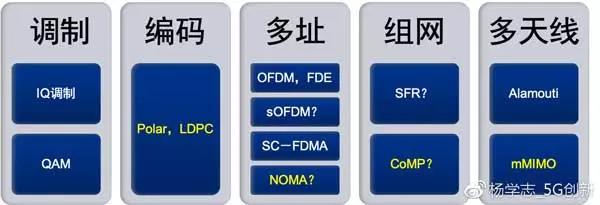

通信技术已经发展百年,因为其战略地位和创造财富的能力,全球最强智力投入其中,但凡简单一点的创新早就发掘完了。用于Turbo码解码的BCJR算法是1970年代发明的,在我历经艰辛终于看懂之后,感叹道,这只能与魔鬼做交易才能搞得出来。 到2009年的时候,随着Turbo,LDPC,Polar,OFDM,MIMO等领域的进展并且逼近理论极限,学术界普遍感觉到物理层已经死了,再也无法创新了。 象David Tse这样的被公认为传承香农衣钵的大咖,也感觉无处可走,转行做生物信息去了。

在此同时,半导体技术得到了爆炸性的发展。 大家手上的U盘,从10年前128M变成了现在的128G。在通信原理无法获得突破的情况下,自然地走上利用强大的算力实现高速率的方向。 高算力使得采用更宽的频带,更多的天线成为可能,在通信原理不变的情况下,通过算力使得速率暴力提升1000倍是很简单的事情。 华为早就整出来115Gbps的样机了。看报道我国启动了6G研究,速度比5G高10倍,看得我真是很无奈。

移动通信产业有着与其他产业不同的特点。 一般的产业都是研发产品上市,获得反馈并逐步改进,是一个快速迭代的过程。 而移动通信要求在什么还没有之前,大家共同商定一个标准,然后按照这个标准做产品。 何时启动一代通信标准是战略决策,是由政治领导人和商业领导人来做出的。他们当然会咨询技术专家,但是专家们也未必懂,其中还有巨大的利益博弈,显然并不靠谱。行业认同的宏观规律是十年一代。时间一到,各方力量合力推动,就动手干了。 大炮一响,黄金万两。即使实际上不能干,也得创造条件干。所以我们看到5G出现了很多奇葩的技术,如全双工,毫米波,现在可见光,太赫兹也要上场了。NOMA和F-OFDM比较起来都算是好的。

一代移动通信标准一旦启动,到产品上市之前,所有的玩家都投入了巨大的成本。鉴于通信产业的战略地位,政府意志也为之背书。大家都绑在这个战车上,即使有问题,在碰到南墙之前是不会停下来的。

所以5G的问题,不光是华为的问题,或者是中国的问题,美国、欧洲也都是如此。很多网友看到美帝在5G上整华为,就觉得美帝反对的东西肯定很重要。中国长期以来落后,都以美国为灯塔。但是经过改开40年,中国国力日渐强盛。而通信产业整体上已经获得了领先地位。在这种竞争格局下,即使美帝也会犯错。什么铱星啊,Wimax啊,不都是美帝整的吗? 所以我们要有独立的判断,而不是被对方的判断左右。 随着商用的日益迫近,5G的问题会逐渐暴露出来。比如最近ATT的5G造假,韩国5G被指无用,澳洲未能按计划推出5G服务,等等。希望本文能为各方提个醒,尽量减少损失吧。

因为任总的讲话,我认为华为对5G是有清醒的认识的,任总最新的讲话又谈到了5G的需求没有出现。5G成功当然好,又能成为华为的产粮田,况且在舆论上华为5G已经领先友商12个月。但5G失败对华为也是有利的。因为华为有着最齐全的产品线,是行业老大,没有技术创新也就意味着现有格局的固化,华为也就能笑到最后了。当然裁员是避免不了的,这对于通信狗们来说不是个好消息。 对于二线的设备商,却是灾难性的,对5G的投入无法回收,现有市场份额也会被华为逐渐蚕食。 对于高通更是灭顶之灾,3G专利过期,4G没专利,然后5G没有了,怎么收专利费?早些年嫌设备和手机不赚钱甩给别人了,现在有点傻眼。趁手上还有点银子,想收个恩智浦,也被贸易战给搅黄了。这日子怕是过不下去了。

未来之路

前面已经讲到,移动通信的发展方向是在保证覆盖的情况下,用低成本的技术提高系统容量。 这背后的使能器是核心技术的突破。 这也是我近二十年的通信技术研究生涯所始终追求的目标。

尽管学界对通信原理的发展前景很悲观,但是情况正在起变化。

我在2014年发布了多级软频率复用技术(multilevel soft frequency reuse,MLSFR),是SFR技术的增强版。 理论表明,SFR可以提升频谱效率10%左右,MLSFR可以提高30%。 值得注意的,这是在不增加任何硬件成本的前提下。 这种幅度技术进步,在最近30年的通信史上,只有Turbo码可以媲美,远远超过高通在CDMA领域的技术创新。MLSFR将成为未来移动通信组网技术的基石。

影响更加深远的,我已经在信息论上获得了重大突破。 大家知道,香农在1948年创立了信息论,其中最重要的成果是这个信道容量公式:C=log(1+S/N),是指引着通信技术研究和工业发展的灯塔。

但是香农只给出了最简单的AWGN信道的容量。 无线通信的信道都是衰落信道,而衰落信道的容量香农只开了个头,后来的学者发展出了一套衰落信道容量的理论,这些可以在经典的通信原理教科书里面找到。

但是,目前的衰落信道容量理论是错误的。

这个问题我思考了14年,终于提出了新的衰落信道容量理论并在2018年3月份完成了论文初稿。大家可以体会一下基础研究的周期。 审稿的过程也非常艰苦。开始投稿了Nature,但是Nature认为满篇都是公式的稿件不符合它们的风格,还是投到应属期刊IEEE Transactions on Information Theory。经过5个月的评审被拒,原因是两个评委认为论文对信息论存在误解。想想当年Turbo 码论文,评委认为存在3dB的误差。重大突破被误解恐怕是一个规律,创新者需要有这样的心里准备。 但是另外一位评委给予了全面的肯定。 当然,所有的评审意见都很容易回答,稿件修改之后再次投稿后,评审又进行了三个月,还没有出结果。在中美贸易战的背景下,美国在整华为,也难保政治不会侵蚀学术道德。 不管怎么样,大家很快就能看到了。

基础理论的突破预示着无线通信产业的又一次技术革命,而中国就是这次革命的源头。

成功的道路并不拥挤,我们砥砺前行。

致敬改革开放40周年。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群

收藏

收藏