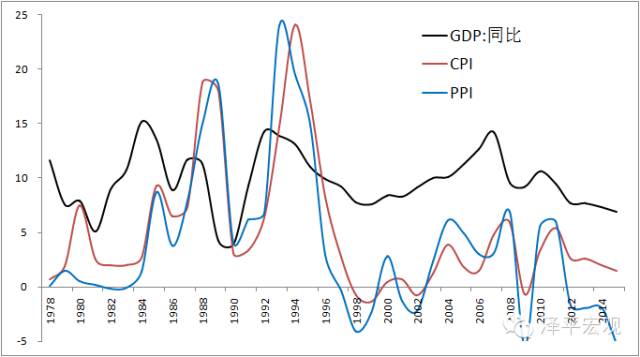

通胀会不会来?

货币供应会流向哪里?根据货币数量方程式(交易方程式)MV=QP,新增的货币供应量M会通过三种途径被吸收掉:货币流通速度V的下降、交易量Q的上升和价格P的上涨。

货币供应与经济周期影响效应次序

资料来源:国泰君安证券研究

根据“周期宏观”逻辑,货币刺激(货币供给M增加,或货币流通速度V提高)最初提高经济生产交易活动Q,后期则引发价格P上涨:MV→Q→P。

货币超发以后,通货膨胀会选择以下领域作为突破口:1、具备涨价的条件:供给弹性小、需求旺盛、生产周期长;2、具备涨价的能力:定价能力强,行业集中度高;3、具有涨价的动力:技术进步速度慢。符合上述条件的主要是资源、能源、土地、

农产品[1.73%

资金 研报]、劳动力、食品等。从国内外来看,这些产品往往是通货膨胀的初始激发因子。

货币供应和产能过剩究竟谁起主导作用?货币供应引发需求,而产能过剩状况其实就是供给状况,货币供应与产能过剩的问题本质上是供求问题,货币供应所引发的需求上升能否导致

通胀,要看供求的博弈。

1. 理论之辩:通货膨胀取决于货币供应还是产出缺口?

当我们要判断

通胀形势时,有两种典型的理论逻辑:

一种逻辑是从货币的角度,认为票子发多了很快会导致

通胀。这种观点的逻辑是货币主义的,认为“通货膨胀在任何时候、任何地方都是一种货币现象”。货币学派通过观测货币供应量方面的指标来预测通货膨胀,如

M1、M0、信贷投放等。

但是货币主义在国内外都有很多反面例子,尤其在预判通货膨胀的幅度方面。即使在美国,M1也是通货膨胀的一个蹩脚的领先指标,指标信号错误百出,这一点为美国的经济学家经常指出。在美国,1980年以前M1对CPI的领先迹象比较明显,但是近30年以来,二者的先行滞后关系很不显著。1980年是美国经济结构的重要转折点,1980年美国经济完成了重化工的发展阶段,向信息产业和服务业时代转型,煤电油运等传统的瓶颈部门已经不再构成瓶颈约束,货币供应不再直接通过瓶颈部门对实体经济产生直接影响,而主要通过大宗商品和虚拟经济产生间接影响,因此M1向实体经济和CPI的影响方式和传导机制发生了根本性的改变。

美国的M1和CPI关系:1960-2016

数据来源:国泰君安证券研究,WIND

另一种观点是主要是从供求的角度,认为严重的产能过剩会对

通胀产生强有力的抑制作用,产能利用率饱和时的需求冲击容易触发

通胀。这种观点的逻辑是实际经济周期学派的,把通货膨胀看成实体经济中的供求不平衡所致,观测指标有产能利用率、产出缺口、部门生产率等。

同样,实际经济周期学派也无法解释很多现实问题,比如产能严重过剩的时期也会产生

通胀,比如2010年。

总体来看,几百年来,国内外关于

通胀成因的争论一直存在,目前尚没有一个令人满意的具有普适性的理论,已有的理论在解释现实问题时都存在这样或那样的缺陷。总之,对于多种因素决定的通货膨胀现象在采用单一逻辑进行预测时经常面临风险。

2. 中国经验:货币供应是物价变动趋势较好的先行指标,但其引发物价上涨的幅度取决于产出缺口

本文重点比较1996-2015年这20年间货币供应与通货膨胀之间的关系。

从传导时滞来看,从M1到CPI的传导时滞大致为6个月,M1与CPI之间存在着较为稳定的先行关系。但是M1的波谷其后对应的一般都是通货紧缩,而M1的波峰其后却不一定对应着通货膨胀。

从波动幅度来看,历史上1996-2015年M1共出现过5次高速增长,峰值基本相同,在22%左右,但是,同一水平的M1增速,所引发的CPI波动幅度却差别极大。

第一次是1997年1月份,M1达到阶段峰值22.2%,但是其后对应的CPI趋势却一路下滑,1998年甚至出现了通货紧缩,1998年通缩最深处CPI-1.5%(9月份),PPI-5.7%(10月份);

第二次是2000年6月份,M1达到阶段峰值23.7%,但是其后对应的2001年CPI却始终在2%以下,2001年5月份CPI仅达到1.7%的峰值;

第三次是2003年6月份,M1达到阶段峰值20.2%,其后对应的是2004年的温和

通胀,2004年8月CPI峰值达到5.3%,10月份PPI峰值达到8.4%;

第四次是2007年8月份,M1达到阶段峰值22.8%,其后对应的是较高的

通胀水平,2008年2月份CPI峰值达到8.7%,8月份PPI峰值达到10.1%;

第五次就是2010年1月,M1达到阶段峰值39%,2011年7月CPI峰值达到6.45%, PPI达到7.54%。

历史上的4次M1高速增长(1997、2000、2003、2007),峰值都差不多(在20%-24%之间),但是其后却分别对应着通货紧缩、无

通胀、温和

通胀、较高

通胀这四种差别极大的物价水平(CPI-1.5%-8.7%)。

因此,货币供应是物价变动趋势较好的先行指标,但货币供应引发物价上涨的幅度则是不确定的。可见,拉长历史的视野,高增的货币供应并不是通货膨胀出现的充分条件,而是必要条件,货币供应能否引发

通胀还要看其他条件是否具备。

中国的M1与CPI关系:1996-2016

资料来源:国家统计局,人民银行

货币供应在短期主要从需求侧产生影响,并通过产业链条向实体经济进行传导,其引发

通胀的程度还要取决于供给状况,即产能利用率、产出缺口情况。

货币供应会否引发

通胀及其程度,既要看总量产出缺口(实际经济增长水平离潜在增长水平有多大差距),也要看结构产出缺口(各产业的实际增长水平离潜在增长水平有多大差距)。如果是总供求的链条绷得较紧,则会引发全面

通胀,如果只是部分链条绷得较紧,则会引发结构

通胀。

1)总量产出缺口与

通胀水平

1996-2007年4次高增的货币供应之所以引发了差异极大的物价水平,主要是因为4次高增的货币供应分别对应着经济周期阶段的衰退中期、复苏初期、复苏中期和经济繁荣末期,分别是在不同的经济增长水平、产出缺口和供求背景。

1997-1998年中国正处于经济周期的下行阶段,产出缺口在低谷,所以这次高增的M1并没有改变物价的下行方向;

2000-2001年中国正处于经济复苏的初始阶段,刚刚结束自1993年以来长期的经济不景气,产出缺口仍在低位,所以这次高增的M1虽然改变了物价的运行方向,但是并没有引发

通胀;

2003-2004年中国处于经济复苏的中期,产出缺口明显收窄,所以这次高增的M1引发了温和的

通胀;

2007-2008年中国正处于经济繁荣的波峰,供求链条明显绷紧,所以引发了较高水平的

通胀。

中国的产出缺口与通货膨胀

注:产出缺口=实际经济增速—潜在经济增速。

2)结构产出缺口与

通胀水平

高增的货币供应出来以后,总要寻找突破口,货币供应引发的需求冲击程度与瓶颈部门的供给短板程度共同决定了物价的波动水平。

从结构的角度,1997-1998年和2000-2001年,宏观经济经历了从1993年以来长达8年的调整和2次外部经济危机,各部门的产能都存在严重过剩,对货币供应的吸纳能力较强。

2003-2004年,从2001年经济在内需带动下开始启动,内需部门的链条逐渐绷紧。

2007-2008年,经过2005年以来出口的爆发式增长,外需部门的链条也已经绷紧。

通货膨胀一般会选择供给弹性小、需求弹性单的价格敏感性和成本敏感性高的行业作为突破口,比如资源、能源、土地、农产品、劳动力、食品。

3. 物价温和回升,但不会挑战通胀

1)中国

通胀形势的中长期趋势

改革开放以来的30年多间,中国通货膨胀发生的宏观环境和表现特征发生了根本性的变化,主要表现在:

宏观经济环境由短缺经济向过剩经济转变。一方面国内供给能力明显增强,另一方面利用国外市场能力明显提升。尤其

新世纪[-0.55%

资金 研报]以来,无论宏观经济的总体瓶颈程度还是煤电油运等传统行业的结构瓶颈程度都比过去明显下降。

资产市场吸纳货币的能力明显增强。2015年房地产市场多200万亿市值,沪深两地股票市场总市值50万亿元左右。

宏观调控水平明显提高。随着中国市场经济体制的日渐完善,中央ZF在把握市场经济规律方面更加成熟,宏观调控手段更加丰富,对通货膨胀的认识也更加深刻,像80年代由于决策失误引发的严重

通胀基本不会再出现。

概括来说,改革开放以来中国通货膨胀经历了几大转变:由短缺经济下的

通胀向过剩经济下的

通胀转变;由实体经济

通胀为主向实体经济

通胀与资产价格泡沫并行的转变;由内生性

通胀向输入性和成本推动性

通胀转变。

2)2016:

通胀会不会来

综合来看,判断未来的

通胀形势应该采取“综合派”的观点:一看当前的货币供应对短期需求的冲击程度;二看当前供求状况,包括总量产出缺口和分行业的结构产出缺口;三看国外大宗商品走势、美元汇率等;四看短期的基数因素、季节因素、天气因素等。

从货币供应来看,2014年以来货币降息降准,不断宽松,M1、M2出现短暂反弹,但货币流通速度下降,信贷萎缩,充裕的流动性未能传导到实体经济,形成流动性“堰塞湖”,推高股市、债市、一线房市等资产价格。

从供求基本面来看,2016年初受房地产销量投资反弹、企业补库、ZF稳增长等推动,经济小周期回升,但需求侧回升力度较弱,重化工业、加工贸易等部门产能过剩严重。

从国际形势看,2014年5月以来,受中国需求低迷和美元强势影响,大宗商品价格暴跌。2016年初以来美元阶段性走软叠加中国房市回暖,大宗商品价格反弹。

从短期因素看,2016年初以来食品、猪价、房租等上涨,CPI小幅反弹。

综合判断,考虑到美元阶段性走软、大宗商品价格反弹、货币超发、房市吸纳资金、经济小周期回升、国内产能过剩、融资结构与经济结构不匹配等因素,2016年

通胀将小幅回升,预计CPI在2.5%-3%之间,但不会持续突破3%的警戒线。这也就意味着,这种温和的物价回升有利于企业盈利的边际改善,但尚不会引发货币政策转向收紧。由于货币向实体经济的传导机制不畅,货币政策不能有效解决当前中国经济面临的结构性和体制性问题,这有赖于供给侧改革破题。

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群