一、 引言

二、 不一样的本轮全球化:广度与深度

正如对任何事物做出概念界定一样,对于全球化的定义也有宽派和窄派之分。与此相应,研究者对于全球化始于何时的判断也莫衷一是,不同的说法竟然可以相差数百年,从1492年哥伦布发现美洲大陆,到反战运动和社会风潮弥漫西方国家的1968年,及至信息和通信技术全面影响各国社会生活的2000年,各种说法不一而足。

经济学家倾向于从较窄的外延上定义全球化,换句话说,他们关注的是经济全球化,同时也承认全球化可以包含更广的内容。例如,约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)一方面把经济全球化界定为“通过扩大商品和服务、资本甚至劳动力的流动而促进世界各国之间更紧密的经济互动”,另一方面也承认,全球化还包括创意和知识的国际流动、文化分享、全球公民社会和全球环境运动。保罗·克鲁格曼(Paul R. Krugma)则认为,全球化是一个关于日益增长的世界贸易、各国金融市场连接以及把世界变得更小的许多事物的包罗万象的表述。

而非经济学家则倾向于从更广的维度为全球化做定义。例如,政治学家曼弗雷德·斯特格尔(Manfred Steger)概括道:全球化是一系列多维的社会过程,旨在创造、扩大、延伸和强化世界范围的社会依赖性和沟通,同时唤醒人们关于本土与外部联系日益加深的认知度。此外,人们还可能要在社会维度之外再加上宗教、战争、体育、恐怖活动和环境等因素。

其实,对全球化定义及起始时间界定不同的宽派和窄派各有各的事实依据和研究意图。所以,归纳各家学说的最好办法不是有意识或盲目地选边站,也不是采取折中的立场,而是着眼于我们意欲讨论的问题的本质和对中国的相关性。从历史和逻辑统一的角度,我们可以把诸如贸易和资本流动这些经济全球化最重要的标识作为全球化的动机从而也是最直接的特征,进而把这类特征显现出关键性转折的时间节点作为全球化的起点,观察全球化如何在其广度上和深度上演进以及其后果对各国的政治过程和政策制定的影响。

据此,结合经济全球化的定义即着眼于货物和服务贸易及外商直接投资的扩张、地缘政治的显著变化以及中国在高速增长中拥抱世界经济的表现,我们可以把1990年前后作为本轮全球化的起始时间。一方面,中国于20世纪80年代初开始了改革开放,作为其必然进程和进一步推进的催化剂,1986年提出恢复关贸总协定缔约国地位的申请,2001年加入世界贸易组织(WTO);另一方面,1991年苏联解体标志着长达40余年世界范围冷战的结束,随后,前苏联国家和中东欧国家开始进行经济转型。也恰好在那个时期,世界贸易和资本的全球流动迈上一个新的台阶,标志着以这些历史性事件作为引爆点(tipping points),全球化从此进入一个新的高潮。

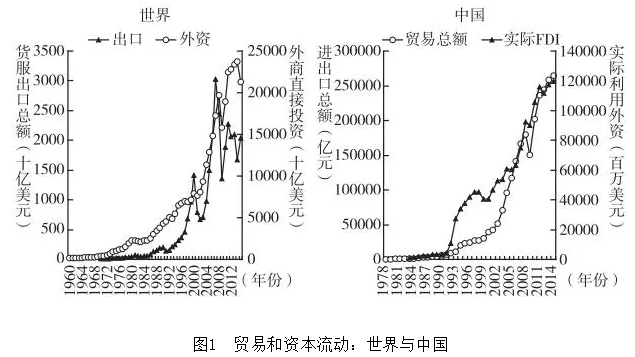

正如图1所描述的,20世纪80年代中期前后,世界货物和服务出口呈现出一个跨越式的扩张,其总额迈上一个新的数量级,按照流入量统计的全球外商直接投资随后也大幅度增长。在此基础上,在21世纪以来的一些年份里,两个指标都一度呈现急剧的提高,直至国际金融危机爆发以后,陡升的势头才得到明显遏止。值得注意的是,大约在同一时期,中国的进出口贸易总额和实际利用外商直接投资额都呈现了相同的迅速扩张趋势,甚至在国际金融危机之后仍然保持了相对稳定的增长。

资料来源:世界银行数据库,http://data.worldbank.org/,登录时间:2016年9月2日。

世界经济史呈现出一个特点,即越是到晚近的时代,长期经济演进的过程就越是浓缩在很短的时间里发生(及至完成)。后起国家和地区的经济赶超过程就是一例。与先行国家和地区相比较,新大陆(相比欧洲)、日本(相比美国)、亚洲四小龙(相比日本)、以中国为代表的新兴经济体(相比四小龙)都取得了更快的经济增长速度,并且,除了新兴经济体前景尚未可知外,此前的赶超经济体完成工业化和现代化所需的时间也更短。全球化也是如此,经过短短二三十年的演进,其广度和深度超过了历史上的任何时期,出现了未能预料到的显著新特点。

相比而言,全球化在广度上的变化或多或少是可以预期的,虽然在激进程度上越来越超越了各国承受能力。对于具有不同资源禀赋的各国,彼此之间进行货物贸易以获益,是经济全球化的最初动机和初等形态,这类贸易随着制度性壁垒的消除以及运输成本的下降得到不断扩大。鉴于服务业与制造业之间的产业关联度提高以及现代信息技术提高了通信效率,服务贸易加速发展扩大了全球化的广度。伴随着货物和服务贸易的发展,资本作为流动能力最强的生产要素也空前地扩大了流动规模和流动范围。随着国际政治地理格局的变化,劳动力和人力资本的流动进一步助长了全球化浪潮。

如果说上述全球化广度的扩展局限在经济全球化范畴内,仍然只是货物、服务和生产要素的全球范围流动的话,其与经济一体化程度加深的互动和相互影响,特别是在一系列全球和区域性一体化协议或协定的促进下,全球化全方位地扩展到经济、政治、社会、教育、文化等各个领域。如果说狭义的经济全球化面对的主要方面是互惠互利、次要的方面是由此产生的摩擦,定义和实质内容都更广的全球化则带来全方位的融合、摩擦甚至冲突。进而,在地区性冲突和国际恐怖活动泛滥的环境下,在政治层面,恐袭困扰和难民危机带给全球化更多的是负面的代价。

然而,真正值得深入考察的问题在于经济全球化在深度上的演进,即国际贸易的性质因全球化条件的变化而与以往不尽相同。传统上,人们解释国际贸易通常遵循原创于大卫·李嘉图(David Ricardo),进而由伊·菲·赫克歇尔(Eli F Heckscher)、戈特哈德·贝蒂·俄林(Bertil Gotthard Ohlin)和保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuel⁃son)发展定型的比较优势理论,即各国在生产不同产品上的相对生产率(或相对机会成本)差异而非绝对差异,决定了国家间进行贸易的必要性和共同获益性质。早期的国际贸易经验显示,这种比较优势差异主要表现在资源(要素)禀赋上,也的确验证了传统理论的正确性和解释力。然而,人们逐渐观察到,资源禀赋结构相同的国家之间也存在着大量的贸易往来,诸如此类的现象引得经济学家纷至沓来,形成了诸多新贸易理论假说。

虽然众说纷纭,新贸易理论的主流仍然在下面这一点上能够得到相互认同或形成共识,即从报酬递增或规模经济以及干中学(learning by doing)等人力资本积累、研究开发等内生性技术进步诸角度,寻求国际贸易的源泉和动机。值得指出的是,新贸易理论并没有改变比较优势原理本身,只是在全球化发展到更广更深层次上,把比较优势从单纯的要素禀赋因素扩大到更广的范畴,把国际贸易的理论解说与当代现实做出更好的逻辑衔接。不过,在全球化背景下,这一系列新的观察和新的理论概括应该有助于增进人们对于经济增长和贸易发展的认识。下面,我们从两个方面予以概括并揭示其相互之间的逻辑关系。

第一,经济增长驱动力与国际贸易必要性同源。在很长时间里,人们有意无意地认为“对经济增长源泉的探索”与“国际贸易产生的原因”是两码事,因而,在经济学说史上,通常认为亚当·斯密(Adam Smith)通过破解前一命题催生了现代经济学,李嘉图则因在后一命题上的贡献,奠定了长盛不衰的贸易理论基础。随着新贸易理论和新增长理论的发展,并被应用于解释当代经济发展现象,在人们回归经典时,毫无意外地发现,斯密不仅应该被认作这两个新理论的思想来源,而且早在他的时代,他便尝试在增长理论与贸易理论之间搭建起桥梁,在逻辑上与结构上将两者融为一体。

当代研究者从两个方面挖掘了斯密的这一贡献。首先,斯密鼓吹的自由贸易原则无非是其专业化和分工理论在全球范围的应用。对他来说,国内贸易与国际贸易两者之间并不存在截然的不同。人们熟知斯密的分工理论,却鲜有人注意,他不仅把分工论证为经济增长的源泉,也将国际贸易的发生归因为分工的必然(扩大)趋势。其次,斯密不仅认识到资本积累对经济增长的重要性,更突出强调了技术进步的作用,并且通过其分工概念,把干中学与规模经济统一在一起,认为只有通过市场的扩大,技术才能得到改进,并且反过来推动市场的扩大。

无论是受到斯密的影响,还是在经济增长和全球化更加丰富多彩的现实中独立发现,新增长理论和新贸易理论的主流都把人力资本和技术进步内生于分析框架之中,因此,经济增长与国际贸易乃至全球化成为不可分割的过程。例如,在保罗·罗默(Paul M. Romer)的经济增长理论和全球化主张中,具有非竞争性(nonrivalry)特质的技术、规则等创意均居于核心地位。

第二,贸易收益不会自然而然地得到合理分配。国际贸易和投资既然发生,必然源于其非零和性质。然而,这一轮经济全球化的经验和教训都表明,这一在理论和整体意义上成立的非零和性质并不必然意味着参与国际分工的各国均等获益,更不意味着一国内部所有参与主体均等获益。现实中发生的与传统认识相悖的事情引起主流经济学界的理论反思,有些成果固然具有积极的建设性意义,有些则成为贸易保护主义的学理依据和行动集结号。

如果国际贸易主要产生于国家之间的资源禀赋差异,贸易很容易被看作国家之间的互惠或竞争关系,在强调非此即彼竞争关系的情况下,极而言之便形成历史上的重商主义思潮和政策取向,而其现代版本则被称为“战略贸易论”或“国家竞争力论”。虽然克鲁格曼常常被当作这一论点的理论依据始作俑者,不过,他对于该观点及其相关的“国家竞争力”概念给予了认真而尖锐的批评,认为既然国际贸易不是零和博弈,国家之间也不存在非输即赢的关系,国际贸易并不能被简单比拟为国家间的竞争。不过,这类观点的流行也值得思考:既然经济增长与国际贸易同源,影响经济增长绩效的企业生产率、产业结构以及与之相关的资源配置效率都影响国际贸易进而影响分工格局;反过来,国际分工也影响一国的企业和产业结构,乃至收入分配格局。

可见,“战略贸易论”错误的实质不在于使用“国家竞争力”这个表述,而在于把看似源自国际贸易,却根植于一国内部的经济乃至社会和政治问题归咎于国际竞争中的失败。听任这种论调盛行的一个弊端是,如果把国家比喻为一家要在全球范围内竞争的企业,则巧妙地把跨国公司的利益与国家及其全体人民的利益混为一谈,也为实行以邻为壑的保护主义政策提供了合理性依据,而保护主义正如自由贸易一样,自身并不保障自然而然地惠及普通国民。

严肃的美国经济学家不愿意承认国家竞争力的式微,也不愿意背上保护主义的名声,毕竟他们中的多数都曾经宣誓:“我相信自由贸易”,而且他们无法否认,无论国际贸易演变到何种形态,贸易之所以发生,必然是由于它能给一国带来总体上的净收益。与此同时,越来越多的经济学家承认,国际贸易或全球化的其他形式所带给一个国家的收益并不能自动为所有群体均等合理地分享,配套的经济体制和社会政策是不可或缺的。

以美国为代表,发达国家的比较优势在于物质资本和人力资本密集型产业,因此,其与发展中国家进行贸易的特点是以出口这类产品为主,同时进口简单劳动密集型产品。按照这种分工逻辑进行的产业结构变化影响到这些国家的就业结构从而影响收入分配格局,并且,其影响方式和方向与它们的发展中国家贸易和投资伙伴不尽相同。所以说,在这一轮全球化不同发展阶段上的国家分别塑造了不尽相同的产业结构、产业组织和收入分配格局。

三、 全球化的后果及其政治反映

四、 作为全球化受益者,中国为什么不一样

一般认为,以1978年中国共产党十一届三中全会召开为标志,中国进入改革开放年代。这具有两层含义:第一,改革与开放是同时发生的,也是紧密联系、相互促进的。改革是开放条件下的改革,开放也是在改革过程中得以推进。所以,国内经济发展与融入全球经济是相互交织在一起的。第二,对外开放又是具有独立和确切内容的。初期的对外开放还带有实验性和地域性,从建立经济特区、开放沿海城市和沿海省份等入手;及至20世纪90年代,中国为加入WTO做出努力,开始了全方位地拥抱经济全球化。无论是从经济特区的成功经验,还是从高速经济增长与深度对外开放的一致性,我们都可以得出结论,中国是这一轮全球化毋庸置疑的受益者,对此我们也从不讳言。

本节将从理论和实证的角度着眼,回答为什么在许多国家质疑自身是否在全球化中获益时,中国却在同一时期借助改革开放实现了前所未有的高速增长,并且,在国际金融危机之后世界经济进入新平庸的条件下,仍然保持着与自身所处新常态相符的中高速增长以及经济增长总体上具有为广大人民群众分享的性质。

在全球化高潮背景下的中国经济恰好处于最适于从经济全球化获益的发展阶段。从经济发展的历史长河看,一国经济发展通常会典型或非典型地依次经历马尔萨斯贫困陷阱、格尔茨内卷化、刘易斯二元经济发展、刘易斯转折点和索洛新古典增长五个阶段或类型。中国实行改革开放政策,融入经济全球化的时期,恰好与其二元经济发展阶段及其即将结束的刘易斯转折点时期相吻合,发展的关键是通过资本积累推动工业化进程,为中国大量农业剩余劳动力找到出路,得以把过剩生产要素转变为产业比较优势。这种类型的经济发展不适合用新古典增长理论来解释,而且,中国也的确没有把新自由主义经济学及西方经济学家四处兜售的“华盛顿共识”奉为圭臬。

事实表明,中国的二元经济发展在时间上恰好与这一轮经济全球化完美对应,而中国经济发展模式也与利用全球化机会实现了充分对接。包括美国、欧洲、日本和四小龙在内的发达经济体,相对于物质资本而言劳动力是稀缺要素,不断提高的工资和福利成本削弱了制造业比较优势,在全球化条件下,劳动密集型制造业以雁阵模式相继向外转移。而中国(主要是沿海地区)正处在最有利的承接产业转移的发展阶段,农业中剩余劳动力被吸纳到制造业,并不以人的意志为转移,在全球市场上表现为比较优势和竞争力。这期间,中国出口中占主导地位的是制造业产品,这充分反映了中国所处特定发展阶段的比较优势。

中国对外开放程度不断加深的一个外在表现是贸易依存度显著提高到大国中罕见的水平。按现价计算,中国进出口贸易总值与GDP的比率从1978年的97%大幅度提高到20世纪90年代初的30%以上,2014年更高达41.0%。然而,贸易总额及其比率这种指标尚不能充分反映中国对外贸易的实际性质。

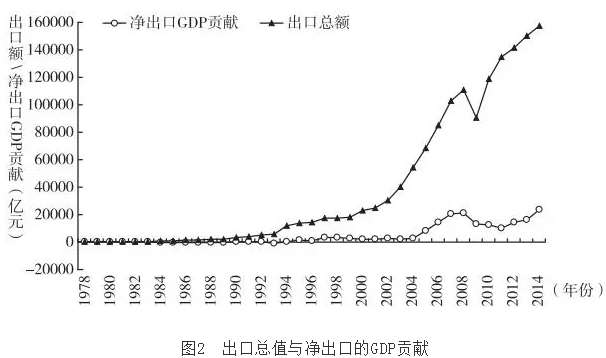

资料来源:国家统计局官方网站,http://www.stats.gov.cn,登录时间:2016年8月15日。

在图2中,我们展示两组按照现价计算的数据:一是海关统计的货物和服务出口总值,二是作为支出法GDP构成部分的货物和服务净出口额,也即净出口对GDP的贡献。虽然两个口径计算所依据的价格不同,即海关数据是按照到岸价格计算,支出法数据是按照离岸价格计算,两个数据之间的巨大差异仍然可以表明,快速增长的大规模货物和服务出口支撑了同样快速而大规模的进口,其中装备及资本品所内含的先进技术有助于中国产业结构的不断升级。可见,贸易扩张从供给和需求两侧推动了高速经济增长。

虽然中国的制造业在很长时间里处于价值链的较低端,但是,以劳动密集型制造品为主的出口结构创造了大量非农产业的就业机会,促进了劳动力的重新配置,是中国二元经济发展的主要需求因素和产业结构变化的驱动力。与此同时,大量外商直接投资也进入这些制造业部门。这不仅反映了对外开放对高速增长所做的贡献,也揭示了这一外向型经济增长所具有的分享性质。据估算,1978—2014年,农业劳动力比重从70.5%大幅度下降到19.1%。中国高速经济增长以及从经济全球化获益的全部奥秘几乎都隐含在这个符合经济发展铁律(即农业份额下降)的就业结构剧烈变化中。

对应斯彭斯等从分析美国就业结构的变化而得出“产业外移毁灭了美国经济”的方法和结论,我们可以从中国的就业结构变化理解在二元经济发展时期中国经济作为整体层面以及城乡劳动者和居民从个体层面分别是如何从全球化获益的。

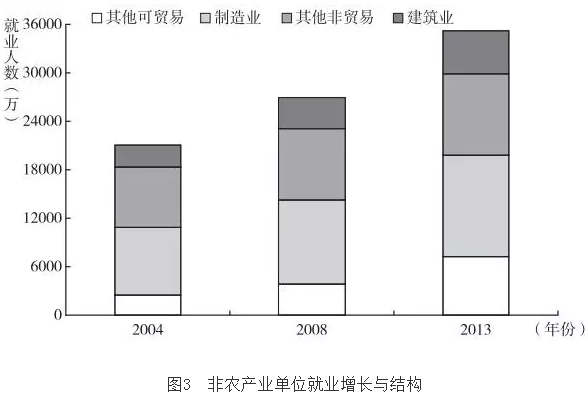

直到2010年以前,中国15—59岁劳动年龄人口都处于不断增长的动态之中,构造并强化了食之者寡、生之者众的有利人口结构特征,形成潜在的人口红利,而大规模吸纳转移劳动力的劳动密集型产业的迅速扩张,其产品在国际市场占有庞大份额,则是人口红利得以兑现的关键。我们可以采用与斯彭斯等类似的分类方法,基于中国分别在2004年、2008年和2013年进行的三次经济普查数据,将非农产业中按照法人单位(corporation)进行统计的就业,按照可贸易部门和非贸易部门进行分类,分别观察其增长规模和结构变化(如图3)。

从图3可见,在数据所覆盖的时期,中国(包括城市和农村)非农产业就业增长十分迅速,2004—2013年期间年均增长率为5.9%,2013年达到总数35213万人;同时,贸易部门与非贸易部门就业增长速度相对平衡,同一时期前者年均增长率为6.9%,后者为4.7%。其实,这里使用的法人单位就业数据尚远远不能充分反映实际非农就业的增长情况。下面,我们对城镇就业的几种不同统计口径进行比较,便可以看到这个差异,即实际就业及其增长显著高于图3所显示的情况。

资料来源:三次经济普查数据参见国家统计局官方网站,http://www.stats.gov.cn,登录时间:2016年8月15日。

在按年度进行的城镇就业统计中,一种口径是单位就业,包括法人单位和产业活动单位(establishment),所以该口径得出的就业数必然会大于前述法人单位就业数。根据这一“基本单位统计报表制度”获得的数据,2014年仅城镇单位就业总人数就达18278万。不仅如此,由于单位就业数还不包括私营企业和个体工商户,所以一旦把这两类就业加入统计中,城镇就业数便提高到34861万人。此外,由于城镇单位大量使用临时雇用人员和劳务派遣工,却往往不将他们作为雇员记录在报表中,致使这些就业者在统计中被遗漏。所以,以城镇住户为基础,按照国际劳工组织推荐的口径进行调查,得出实际城镇就业总数竟高达39310万,其与单位就业数之间的差异则可以被看作非正规就业人数。即使这个数字也遗漏了大量稳定在城市就业的农民工。根据计算,在现行统计的城镇就业总数之外,尚有4710万进城农民工未被纳入就业统计。换句话说,如果把稳定在城镇就业的农民工全部包括在城镇就业统计中,2014年城镇实际就业人数可达44020万。

此外,我们还可以把农民工作为城镇非正规就业者的代表,观察其就业的部门结构。2015年农民工总数为27747万,其中16884万离开本乡镇(大部分进入各级城镇)6个月及以上,占全部城镇就业的38.4%,另有10863万在本乡镇从事非农产业。同年,农民工在第二产业就业的比重为55.1%,其中,在制造业(可贸易部门)的比重为31.1%,在建筑业(非贸易部门)的比重为21.1%;在第三产业(大部分为非贸易部门)的比重为44.5%;从事第一产业的仅为0.4%。与法人单位甚至所有单位就业的结构相比,农民工在建筑业就业的比重更大,也可以说,农民工就业和建筑业就业具有更明显的非正规性质。

在资源配置市场化和经济全球化条件下,中国劳动力的重新配置为高速经济增长提供了充分的劳动力和人力资本供给、较高的资本回报率以及资源重新配置效率为特征的生产率改进等必要条件,把人口红利兑现为经济增长奇迹。然而,在得出中国是全球化的获益者结论时,主要不应该从其出口产品份额和引进外资规模看,而是要依据城乡居民对改革开放和发展成果的分享程度进行判断。

总体而言,中国城乡居民在不同时期分别或同时通过三种形式得以分享了经济增长的成果。第一,在典型的二元经济发展阶段上,劳动力无限供给特征虽然阻碍了工资水平的提高,却保持并强化了劳动密集型产业的比较优势和国际竞争力,创造了更多的就业岗位,非农产业就业的参与程度显著提升,由此提高了城乡居民收入。第二,在2004年中国经济迎来刘易斯转折点之后,普通劳动者工资和低收入家庭收入加快提高,自2009年以来,居民收入的基尼系数和城乡居民收入差距都持续缩小。第三,与刘易斯转折点的时间点相吻合,中央和地方政府都明显加大了再分配政策力度,通过基本公共服务供给的充分化和均等化,使经济发展的共享程度进一步得到提高。

五、 去全球化背景下的挑战和中国的策略选择

六、 结语

行走的青年 发表于 2019-5-27 09:03

一、 引言

自20世纪70年代以来,全世界商品和服务贸易出口的实际增长率,除个别年份波动之外,始终高于全球 ...

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群

收藏

收藏