在科学性上《资本论》为什么可以算作是马克思作品中最为成熟的一部,对此,人们的说法通常不一。马克思本人较为明确的说法是:“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。这点一旦做到,材料的生命一旦在观念上反映出来,呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。”[①]“但是结构,即整个的内部联系是德国科学的辉煌成就,这是单个的德国人完全可以承认的,因为这绝不是他的功绩,而是全民族的功绩。”[②]换一种明确的表达方式,我们可以说,这就是“思维科学”在历史研究领域内再次得到系统的确认,并以经济范畴的运动方式具象地显现。从而,“研究方法”委实是历史科学领域内的规定和工作术语,而“叙述方法”乃是专指思维科学领域内的用语和用以进一步指导“知识生产”的工作规范。从方法论的唯物主义立场出发,马克思尤其强调了研究对于叙述的工作先导和主体前置作用。由此马克思的工作也整体超出了“资产阶级的沉默”,因为“当资产阶级学者武断地将方法论认定为只是‘为了更好地解释世界’时,已然跌入工具主义之主张,陷入思维单边主义,——从这个单方要求出发,其必然满足于具体思维形式的‘片面真理性’,而寻求思维的非批判性和工作自足性。”[③]然则,客观逻辑可以说是落在了历史科学的领域内(所谓“认识I”),而主观逻辑则可以说是落在思维科学领域内的(所谓“认识II”),另一方面,欧美意蕴的逻辑学,按照学科功能和现代所观照的意义应当直接归属于“知识论生产”(针对具体思维形式和提供知识工具),形成这样的工作链条关系:认识I(作为“改造世界”的工作意蕴)——认识II(作为“理解世界”的工作意蕴)的意蕴——知识论(作为“解释世界”的工作意蕴),它们整体形成从“认识”到“知识”的人类思维之生产功能。从而,中国人的“行”和“知”的关系被马克思创造性地表述为实践和理论内在性的工作关系,即所谓:“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量、自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”[④]

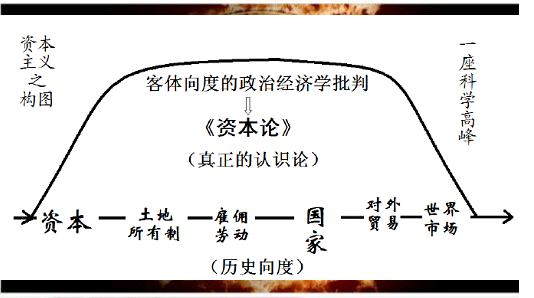

象所固然,思不必至。以下从六册计划与《资本论》的工作推进关系说起,简明起见,我们用一个图例尝试表达“马克思主义思维科学”的伟大诞生:

图1 《资本论》:历史科学和思维科学的工作合一性

图例中,“六册计划”所代表的工作路线既是资本主义社会经济形态的“历史向度”,同时亦是它的“实践向度”,本身由不同方向的学科研究所链接。马克思于历史向度的路线图中取出“资本”独立成就巨著,完成关于资本主义的理论科学建构,意味着资本既是生产关系之社会历史规定,同时亦是生产关系的思维形式之思维对象规定,是对于这个对象社会而言的统一化的客观范畴。可见,理解《资本论》始终从理解《资本论》标题结构的工作关系开始,而这种结构本质上反映的是六册计划与《资本论》的具体工作关系,马克思的理论研究实践可以说梳理了“研究”和“叙述”内在联系的逻辑理路,是把两者的工作关系具象化了。《资本论》不是对“六册计划”的背离或超越,乃是一种工作升华和理论科学的沉淀。

xuguw 发表于 2019-5-9 09:06

寻求思维形式的非批判性和思维工作的自足性

xuguw 发表于 2019-5-9 11:04

价值认知,实际上就是主义的判别标准,个体主义的,集体主义的,分别不同。

花妙荷 发表于 2019-5-9 15:14

黑格尔之后的哲学家基本出名都是对黑格尔的批判,我并不是说批判不好,做自己擅长的事,至于把这个上升到批 ...

xuguw 发表于 2019-5-9 11:03

王阳明政治经济学批判范畴研究_洞幽察微_察网 http://www.cwzg.cn/theory/201904/48633.html

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群

收藏

收藏