经济观察网 张茉楠/文 近来,正当全球金融危机向实体经济纵深蔓延,世界各国全线阻击危机时,美国却抛出了全球失衡的根源是中国等新兴市场国家的高储蓄率导致的论调,将危机的根源归咎于中国,力图推卸肇发危机的责任。美国的解释是:由于不同的国家有着不同的储蓄和投资取向,全球经济出现失衡,新兴经济体的高储蓄为全球信贷泡沫埋下种子。但是我们不禁要问,为什么会产生失衡?失衡的根源在哪里?笔者认为全球价格体系的错误定价才是危机的根源。价格信号引导着经济运行,价格扭曲必然导致价格体系的失衡和经济扭曲,从而引发全球性危机。

失衡并增长着:全球价格扭曲下的超常繁荣

近20年来,全球经济最大的格局之变就是日益广泛的全球化背景下国际分工和全球价值体系的不断深化。长期横亘在南、北国家之间的经济藩篱终于被打破,发达国家与发展中国家间的巨大的生产要素价格差,也完全展现在发达国家的金融资本和产业资本面前。由资本追逐利润的强烈动机所驱动,包括金融资本和产业资本在内的国际资本开始向发展中国家大规模流动(在过去20年里,全球GDP年均增长了3.5%,国际贸易年平均增长7%,而国际资本的流动增长是14%),这也就是为什么国际资本流动的格局和规律,与全球经济分工不断深化下贸易的大趋势达到如此惊人的契合。

事实上,定价合理的价格体系是经济系统正常运行的信号装置,而价格体系所包括的价格周期因素、价格连接因素,即货币价格、资源价格以及资产价格的扭曲和迷失都可能成为引爆危机的导火索。

第一,全球化红利得益于两大价格体系失衡

当代发达国家进入了长期的快速工业化过程,并且展开了水平分工体系,也同时形成了发达国家之间的价格体系,而发展中国家由于工业基础相对落后,只能与发达国家展开水平垂直分工,即主要以初级产品与发达国家的工业制成品交换,由此不断拉开了发达国家与发展中国家的经济发展水平差距。发达国家在快速工业化过程中随着经济规模的急剧扩张,不断提升发达国家经济体系内的生产要素价格,而发展中国家由于工业化进程滞后,生产要素价格水平的提升速度十分有限,这样就形成了发达国家与发展中国家之间高低相差悬殊的两种体系。

近年来,随着全球经济体系趋于融合,市场的力量必然会对这种极不正常的扭曲情况进行校正,其基本方向就是通过资本与贸易在全球范围内的重新配置,在发展中国家外部创造了一个不断增长的巨大需求,不断拉升发展中国家的生产要素价格与商品价格,共同推动了货币渠道与商品渠道的通货膨胀。特别是中国等发展中国家在全球价格体系中缺乏定价权,“进口高价格,出口低价格”。中国等国虽然对世界大宗原材料贸易形成强大的需求拉动,却没有掌握大宗原材料市场竞争的“主场权”,全球价格体系话语权的缺失使资源定价权由资源生产国转移到资源消费国。从上世纪90年代中后期开始,中国在多种大宗商品上对国际市场的依存度不断提高,这被世界市场冠称为“中国因素”。作为世界上最主要的资源性大宗商品进口国,目前我国是全球铁矿石、铜、天然橡胶和大豆的最大进口国,是原油的第二大进口国,同时也是棉花、玉米、小麦、氧化铝、镍等大宗商品的重要进口国。其中,对原油、铁矿石、氧化铝、天然橡胶和镍的进口依存度在40%~60%之间。尤其是近年来,由于国际市场能源、原材料价格持续上涨,中国付出了更多的外汇用于进口资源能源类大宗商品。另一方面,中国的大宗商品出口量逐年增加,价格却急剧下降,在价格主导上也处于被动地位。如2005年,中国石油的进口量占世界石油贸易总量的6%,但在影响石油定价的权重上却不到0.l%。中国成为全球的加工、生产中心,但主导了生产,主导不了贸易和资源定价,形成了中国补贴全球生产成本,补贴美国消费者福利,补贴全球化红利的失衡格局。

第二,虚拟经济和实体经济价格失衡的叠加效应

反思全球金融危机给我们最大的警示是金融资本主义失衡发展和经济虚拟化已经严重地改变了传统全球经济运行的规律和结构。虚拟经济对实体经济的影响向来都存在正负效应,一方面,虚拟经济以其高流动性和高获利性吸引大量零散资本,并将这些资本直接或间接地投入到实体经济中,满足实体经济发展过程中的资金需求,而且,虚拟经济有着很强的信号作用,提高了实体经济运作的效率;但另一方面,金融市场大量投机和炒作行为的存在,使得虚拟经济背离实体经济成为常态,尤其是虚拟经济自身的过度扩张和虚假繁荣。

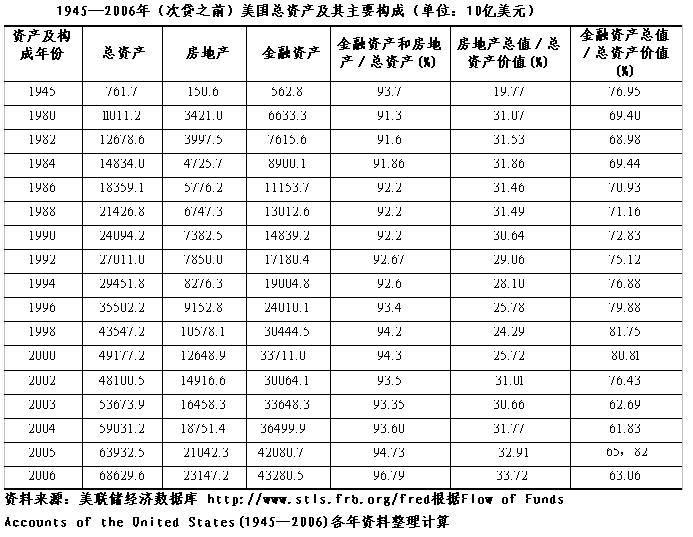

在价值结构上,全球经济表现出金融资产迅速膨胀,美国金融资本主义最大的特征就是金融资本自由化和金融扩张。美国利用发达的金融体系导致大量资本在股市、汇市、债市、期市以及各类金融衍生产品市场循环流动、杠杆放大。据初步统计,当前全球金融衍生产品总的市值超过了680万亿美元,是全球GDP规模的10倍以上,为全球提供了75%的流动性,大大高于各国通过货币创造的流动性(仅占全球GDP的11%)。从美国总资产及其主要构成情况也可见这种变化,美国在1945—1980年的35年中,虚拟资产只增长44.69%,而在1980—2006的24年中,虚拟资产却增长了453.00%,26年的增长量是35年的10倍,其中,金融和地产所占比重占绝大部分,在90%以上(见表1)。这些过剩的流动性不仅催生了金融资产价格泡沫、房地产价格泡沫,更通过全球期货市场向实体经济转移。在发达国家的虚拟资本把期货市场金融化与衍生产品化的时候,还会继续把实物生产领域中所有可以与衍生金融产品沾边的各种合约方式衍生产品化,这也是发达国家之所以可以在物质产业长期萎缩后仍能长期维持贸易逆差的原因,货币创造了自己的需求,即只有需求的增长而没有供给的增长,或需求增长率远高于供给增长率。

而另一方面,美国在2000-2005年,经济年均增长率是3.5%,但制造业增长率年均只有0.7%。美国将传统的制造业、高新技术产业中的生产制造环节,甚至部分低端服务业大规模向外转移,特别是有资源优势、成本优势、市场潜力和产业配套能力强的新兴市场地区。越来越多的发展中国家在经济全球化浪潮中被不断地纳入由发达国家跨国公司所主导的全球分工体系和生产链条中,包括中国在内的亚洲地区日益成为全球生产制造基地和各类制成品出口基地,在全球贸易中的比重持续上升,贸易顺差不断扩大。但是事实上,中国和美国在贸易格局中是不对等的。全球价格体系的失衡使得中国生产者在为美国消费者提供补贴。根据相关计算,中国通过提供廉价商品和购买美国国债,每年大概向美国提供 200 亿美元的补贴。

第三,价格结构性失衡形成全球价值洼地

全球经济格局表明,资本已经成为主导全球经济发展的主导力量,通过国际资本流动实现资源配置是有效配置资源的高级形式。增值是资本运动的内在动力,在全球化过程中产生的这块利润,使发展中国家获得了在以往全球化过程中所未有的贸易强势,但这块新利润的来源是价格体系扭曲的结果。发展中国家要素价格红利倒贴了美国的国民福利,价值洼地吸引国际资本长期流入的巨大磁场效应主要体现在高收益、低成本两方面。

从资本回报率分析,国际资本偏好于新兴的制造业大国或资源出口类国家,据统计1995年-2005年投资于新兴国家的利润回报率为15.3%。中国的投资收益率更高,长期维持在20%左右。高收益利润缘何而来,很大程度上源于劳动力价格长期扭曲。就劳动力成本而言,过去近30年,我国资本回报率上升迅速,而劳动力回报率增长缓慢, 1998年到2005年,工业企业利润平均增长30.5%,劳动力报酬年均仅增长9.9%,劳动力成本的上升远远低于劳动生产率增长。

从生产要素成本来看,中国一直在经历着要素价格扭曲并承担着相应的成本。30年来,我国长期处于低要素价格状态,包括低土地成本、低环保成本、低资金成本,这是国际资本大规模流入的一个重要条件。多年来,为了招商引资,许多地方政府以几乎零租金的价格向外商提供土地,这意味着外国直接投资的大量流入是在土地资源价格存在大量扭曲的情况下发生的,而正是这种扭曲在某些行业和地区造成了外商直接投资的超常流入,也在一定程度上造成了中国以低价的中国制造出口全球,并通过贸易顺差回流境内的格局。对于发展中国家来说,长期保持经常账户顺差意味着穷国向富国出口资本,以便为富国的消费和投资提供融资来源。另外,能源密集型出口产品的竞争优势也是由于能源定价低所形成的隐性补贴。所有这些失衡不仅意味着资源的错配,也使我国成为投资洼地,呈现出资本流入与利润流出的异常格局。

价格异常波动与失衡如何成为全球危机的风险链条? 纵观历史,不难发现每次经济和金融危机的爆发前都伴随着资源(石油、原材料等)价格或资产(股价、房价、汇率等)价格的剧烈波动。例如,日本20 世纪80 年代末期经历了一次典型的泡沫经济,突出表现在随着实体经济的扩张,股票与房地产价格急剧上升,货币供应和信用迅速膨胀,到了90年代初泡沫崩溃,房价和股价暴跌,此后日本经济经历了长期衰退。90年代中,墨西哥由于金融管制放松,大量投机资本流入国内,造成投机资产价格泡沫,泡沫破裂后,1995年墨西哥金融危机全面爆发,比索急速贬值,股市爆泻,对世界经济造成较大打击。但仅仅过了两年,泰国宣布放弃固定汇率制而实行浮动汇率制后,随着泰铢急速贬值的导火索点燃后,亚洲金融危机又全面爆发。而此次全球金融危机表现也为全球的价格危机。其摧毁的是扭曲亢奋高速攀升的能源、有色等大宗商品价格体系:目前CRB指数已经从高位下跌近40%,原油高位下跌超过70%、黄金高位下跌20%、铜高位下跌48%、农产品中大豆高位下跌超过45%;一起摧毁的还有全球贸易结构关系、经济合作关系等等。这是一次在经济运行周期配合下强制纠错、扭转全球资源价格错配和经济畸形运行的经济危机。 从经济周期和金融周期的相关性来看,价格是经济运行的信号甄别系统,由于价格的敏感性,因此往往作为经济周期的晴雨表。一般而言,经济周期总是经济扩张——资产价格飙升——商品价格飙升——资产价格回落——商品价格回落——经济收缩——经济萧条。因此,可以说中国经历了一轮从资产价格膨胀、资源类商品价格膨胀,到商品价格膨胀再到资产价格回落、通货紧缩的经济周期。 那么全球价格变动中的结构关系和传导机制如何?它是如和演变为一个风险链条的?事实上,价格传导通过国际分工渠道、国际贸易(国际收支)渠道以及国际金融渠道使全球主要证券市场、房地产市场、外汇及其衍生品市场、商品期货市场、黄金市场指数的波动特征出现极强的相关性,股指-黄金-石油-美元(美元指数)的波动关系形成全球价格波动的标示性信号,凸显出全球金融周期的同步性。 价格波动改变了各类商品和生产要素的相对价格体系,从而从实际产出、消费和资源的有效配置等诸方面对全球经济运行产生重大影响。从全球经济的整个生态链上看,美国等发达国家通过各种金融工具提高了包括不动产在内的资产流动性,并利用这些业已呈现泡沫的资产来置换亚洲制造品和国际大宗商品生产国的要素资源。即本轮全球经济增长的行情是美国等发达市场利用易于泡沫化的金融资产来换取其他国家的实物资源,或者更确切地讲这轮全球经济增长根源于发达与发展中国家之间所发生的借贷关系。 从贸易分工的渠道看,包括中国在内的新兴市场国家,除了被动地接受由于资产价格泡沫破裂所传导出来的经济滞胀风险外,自身也内生着诱发经济滞胀的风险。一个原因是中国等新兴市场国家(特别是亚洲制造圈)都不同程度地采取了要素价格管制措施。在发达市场资产价格泡沫尚不严重前,中国等新兴市场国家在扭曲的要素价格和扭曲的比较优势作用下,对发达市场由于资产价格泡沫所带动的通胀上行苗头起到了遏制作用,保障了全球经济度过了几年失衡的高增长、低通胀的年代。但随着能源等要素价格的持续上涨甚至飙升,中国等通过对要素价格管制使得制造的成本优势变得难以维系。在大宗商品价格飙升和产业升级上升下,中国等新兴市场国家的制造成本越来越高。随着中国等新兴市场国家要素价格的逐渐理顺,整个全球经济开始逐渐失去来自新兴市场国家的反通胀支持, 从全球收支体系看,通过资本项目逆差输出美元往往意味着对本国以制造业为主的实体经济的需求增加,导致本国实体经济增长;而通过经常项目输出美元,在黄金非货币化的条件下,意味着对本国实体经济的需求减弱和对本国虚拟经济(包括房地产、股票、债券及其他可以反复炒作的资产)的需求增大,这将导致本国制造业外移和经济的虚拟化,并通过与以中国为代表的新兴经济体这类高增长性低端生产者进行国际生产分工,将货币资本与产业资本输入到这些后发国家,造成全球收支体系的重大失衡,为全球性危机埋下种子。 三、后危机时代纠正价格失衡与价格稳定的应对策略 反思全球金融危机给我们最大的警示是金融资本主义的发展已经严重地改变了原有宏观经济运行的规律和结构,出现经济虚拟化和货币虚拟化特征。在此情况下,资产价格波动导致货币流通速度和货币供应量具有非稳定性,货币政策发挥作用的基础条件、传导途径、作用效果都已经发生了重大变化。因此我国的货币政策应该进行结构性优化,货币政策目标不能仅仅关注实体经济目标(通胀、经济增长、就业、国际收支),而是要同时关注实体经济和金融经济目标(金融体系稳定、资产价格稳定)。未来货币政策的中介目标应该逐渐从单一实体经济目标(控制通胀或经济增长)转移到“经济稳定+物价稳定+金融稳定”的三重目标(调控中介:增长率+通胀率+金融资产价格与收益率),货币政策应将资本市场价格的波动纳入调控范围。 金融危机中各类要素和资产价格大幅波动,严重失真,偏离了价值增值的基本原理。首先,对虚拟资产价格而言,在开放经济的条件下,虚拟经济与实体经济之间通过消费和投资的组合,紧紧联系在一起。而这二者之间均衡与非均衡、协调与背离的关系,则是通过利率、利率、资产价格和信用增加额等作为传导媒介的。因此课题将“虚拟经济与实体经济存量指标的比较、虚拟经济与实体经济流量指标的比较、价格泡沫(显性泡沫和隐性泡沫)以及泡沫系数(膨胀为正,紧缩为负)等变量”作为重点监测指标。因此,拓展的货币政策调控将更有利于统筹实体经济与虚拟经济的发展,能够稳定经济周期和金融周期。 对于实物资产价格而言,此轮价格危机的典型特征是石油、粮食和原材料等大宗商品价格的先行上涨,而造成价格上涨的原因固然有需求增大的原因,但国际大宗商品的金融属性化及其价格形成机制的缺陷也是重要的助推因素。通货膨胀仍在全球蔓延,其深层次的根源在于国际货币体系的固有缺陷、美国的宽松货币政策、国际大宗商品价格形成机制以及全球资源分布的严重不均衡。在目前的国际货币体系下,美元充当了国际储备货币、交易货币和结算货币,非国际货币国家为了防范风险和维持汇率目标,不得不被动地持有美元储备资产。这种国际货币体系本身具有内在的缺陷,容易产生通货膨胀。因此稳定石油等大宗商品价格剧烈波动的避险体系有助于国内能源、要素价格形成机制和定价机制的建立和完善。从国内角度而言,稳定价格策略以及深化价格改革要对一些涉及面宽、触及利益深、配套性强、风险比较大的资源性产品价格、垄断行业价格、要素价格等进行“攻坚”,理顺价格,放松价格的管制,让政府从能够施加影响的领域逐步退出,充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,让要素价格真正反映市场供求、资源稀缺程度以及污染损失成本。产业都是内生于价格的,价格顺了,扭曲的产业结构才能调整过来。应该从三个方面着手推进资源价格形成机制的改革。一是建立反映资源稀缺性、供求状况和环境代价的资源价格体系,二是建立资源有偿使用制度,三是扩大资源税征收范围。

纵观历史,不难发现每次经济和金融危机的爆发前都伴随着资源(石油、原材料等)价格或资产(股价、房价、汇率等)价格的剧烈波动。例如,日本20 世纪80 年代末期经历了一次典型的泡沫经济,突出表现在随着实体经济的扩张,股票与房地产价格急剧上升,货币供应和信用迅速膨胀,到了90年代初泡沫崩溃,房价和股价暴跌,此后日本经济经历了长期衰退。90年代中,墨西哥由于金融管制放松,大量投机资本流入国内,造成投机资产价格泡沫,泡沫破裂后,1995年墨西哥金融危机全面爆发,比索急速贬值,股市爆泻,对世界经济造成较大打击。但仅仅过了两年,泰国宣布放弃固定汇率制而实行浮动汇率制后,随着泰铢急速贬值的导火索点燃后,亚洲金融危机又全面爆发。而此次全球金融危机表现也为全球的价格危机。其摧毁的是扭曲亢奋高速攀升的能源、有色等大宗商品价格体系:目前CRB指数已经从高位下跌近40%,原油高位下跌超过70%、黄金高位下跌20%、铜高位下跌48%、农产品中大豆高位下跌超过45%;一起摧毁的还有全球贸易结构关系、经济合作关系等等。这是一次在经济运行周期配合下强制纠错、扭转全球资源价格错配和经济畸形运行的经济危机。

从经济周期和金融周期的相关性来看,价格是经济运行的信号甄别系统,由于价格的敏感性,因此往往作为经济周期的晴雨表。一般而言,经济周期总是经济扩张——资产价格飙升——商品价格飙升——资产价格回落——商品价格回落——经济收缩——经济萧条。因此,可以说中国经历了一轮从资产价格膨胀、资源类商品价格膨胀,到商品价格膨胀再到资产价格回落、通货紧缩的经济周期。

那么全球价格变动中的结构关系和传导机制如何?它是如和演变为一个风险链条的?事实上,价格传导通过国际分工渠道、国际贸易(国际收支)渠道以及国际金融渠道使全球主要证券市场、房地产市场、外汇及其衍生品市场、商品期货市场、黄金市场指数的波动特征出现极强的相关性,股指-黄金-石油-美元(美元指数)的波动关系形成全球价格波动的标示性信号,凸显出全球金融周期的同步性。

价格波动改变了各类商品和生产要素的相对价格体系,从而从实际产出、消费和资源的有效配置等诸方面对全球经济运行产生重大影响。从全球经济的整个生态链上看,美国等发达国家通过各种金融工具提高了包括不动产在内的资产流动性,并利用这些业已呈现泡沫的资产来置换亚洲制造品和国际大宗商品生产国的要素资源。即本轮全球经济增长的行情是美国等发达市场利用易于泡沫化的金融资产来换取其他国家的实物资源,或者更确切地讲这轮全球经济增长根源于发达与发展中国家之间所发生的借贷关系。

从贸易分工的渠道看,包括中国在内的新兴市场国家,除了被动地接受由于资产价格泡沫破裂所传导出来的经济滞胀风险外,自身也内生着诱发经济滞胀的风险。一个原因是中国等新兴市场国家(特别是亚洲制造圈)都不同程度地采取了要素价格管制措施。在发达市场资产价格泡沫尚不严重前,中国等新兴市场国家在扭曲的要素价格和扭曲的比较优势作用下,对发达市场由于资产价格泡沫所带动的通胀上行苗头起到了遏制作用,保障了全球经济度过了几年失衡的高增长、低通胀的年代。但随着能源等要素价格的持续上涨甚至飙升,中国等通过对要素价格管制使得制造的成本优势变得难以维系。在大宗商品价格飙升和产业升级上升下,中国等新兴市场国家的制造成本越来越高。随着中国等新兴市场国家要素价格的逐渐理顺,整个全球经济开始逐渐失去来自新兴市场国家的反通胀支持, 从全球收支体系看,通过资本项目逆差输出美元往往意味着对本国以制造业为主的实体经济的需求增加,导致本国实体经济增长;而通过经常项目输出美元,在黄金非货币化的条件下,意味着对本国实体经济的需求减弱和对本国虚拟经济(包括房地产、股票、债券及其他可以反复炒作的资产)的需求增大,这将导致本国制造业外移和经济的虚拟化,并通过与以中国为代表的新兴经济体这类高增长性低端生产者进行国际生产分工,将货币资本与产业资本输入到这些后发国家,造成全球收支体系的重大失衡,为全球性危机埋下种子。

三、后危机时代纠正价格失衡与价格稳定的应对策略

反思全球金融危机给我们最大的警示是金融资本主义的发展已经严重地改变了原有宏观经济运行的规律和结构,出现经济虚拟化和货币虚拟化特征。在此情况下,资产价格波动导致货币流通速度和货币供应量具有非稳定性,货币政策发挥作用的基础条件、传导途径、作用效果都已经发生了重大变化。因此我国的货币政策应该进行结构性优化,货币政策目标不能仅仅关注实体经济目标(通胀、经济增长、就业、国际收支),而是要同时关注实体经济和金融经济目标(金融体系稳定、资产价格稳定)。未来货币政策的中介目标应该逐渐从单一实体经济目标(控制通胀或经济增长)转移到“经济稳定+物价稳定+金融稳定”的三重目标(调控中介:增长率+通胀率+金融资产价格与收益率),货币政策应将资本市场价格的波动纳入调控范围。

金融危机中各类要素和资产价格大幅波动,严重失真,偏离了价值增值的基本原理。首先,对虚拟资产价格而言,在开放经济的条件下,虚拟经济与实体经济之间通过消费和投资的组合,紧紧联系在一起。而这二者之间均衡与非均衡、协调与背离的关系,则是通过利率、利率、资产价格和信用增加额等作为传导媒介的。因此课题将“虚拟经济与实体经济存量指标的比较、虚拟经济与实体经济流量指标的比较、价格泡沫(显性泡沫和隐性泡沫)以及泡沫系数(膨胀为正,紧缩为负)等变量”作为重点监测指标。因此,拓展的货币政策调控将更有利于统筹实体经济与虚拟经济的发展,能够稳定经济周期和金融周期。

对于实物资产价格而言,此轮价格危机的典型特征是石油、粮食和原材料等大宗商品价格的先行上涨,而造成价格上涨的原因固然有需求增大的原因,但国际大宗商品的金融属性化及其价格形成机制的缺陷也是重要的助推因素。通货膨胀仍在全球蔓延,其深层次的根源在于国际货币体系的固有缺陷、美国的宽松货币政策、国际大宗商品价格形成机制以及全球资源分布的严重不均衡。在目前的国际货币体系下,美元充当了国际储备货币、交易货币和结算货币,非国际货币国家为了防范风险和维持汇率目标,不得不被动地持有美元储备资产。这种国际货币体系本身具有内在的缺陷,容易产生通货膨胀。因此稳定石油等大宗商品价格剧烈波动的避险体系有助于国内能源、要素价格形成机制和定价机制的建立和完善。从国内角度而言,稳定价格策略以及深化价格改革要对一些涉及面宽、触及利益深、配套性强、风险比较大的资源性产品价格、垄断行业价格、要素价格等进行“攻坚”,理顺价格,放松价格的管制,让政府从能够施加影响的领域逐步退出,充分发挥市场在资源配置中的基础性作用,让要素价格真正反映市场供求、资源稀缺程度以及污染损失成本。产业都是内生于价格的,价格顺了,扭曲的产业结构才能调整过来。应该从三个方面着手推进资源价格形成机制的改革。一是建立反映资源稀缺性、供求状况和环境代价的资源价格体系,二是建立资源有偿使用制度,三是扩大资源税征收范围。

作者在第一部分 说国际基础资源价格的提高 其实 羊毛出在羊身上 中国是外向型经济模式 进口资源价格高 出口产品的价格一定更高 谁也不会去做赔本的买卖吧 最终 基础资源价格 是由消费国去承担 其次 作者太高看中国了 中国来补贴世界 拿什么补贴 补贴的起吗 说到底 中国最终承担的 只是自己国内国民的净消耗量的基础资源提高部分 最显著的 是汽油 这主要和国家的国民车政策有关 是国家没有预计到所出现的问题 前瞻性不足而已 说到国产资源补贴国际 更是笑话 比如国产铁矿粉 实际上 比国外运到国内的价格都高 整个国际市场的基础资源价格都是一样的 谁会做赔本的买卖 中国又不是计划经济时代

作者第二部分 说金融危机 写了那么多 其实说穿了就一句话 自由市场体系下短视的贪婪 全民性的贪婪 金融系统只不过是为了这种贪婪提供了一个放纵的机会而已 美国政府乐得看到经济繁荣 至于后果睁眼不如闭眼 美国金融公司 乐得赚取信贷手续费 至于谁借谁还 通过债券已经事不关己 只要帐面有赢利就是胜利 美国国民 乐得实现社会主义 穷光蛋都能开始住楼房 什么都不干就能有钱消费 反正有信用卡 有投机预期 至于风险 爱咋咋地 光脚不怕穿鞋的 就这么搞还能不危机? 把上帝从坟里刨出来都没用 谁都没招 等着美圆漫天飞吧

其他部分也没什么 懒的去说了 其实就是这么个简单的不能再简单的事 能写N千字 不是赚稿费还能是什么 写的谁都看不明白 云山雾照的 还弄的 有图表 有专业用语 有分析的 貌似专业文章

[此贴子已经被作者于2009-3-2 2:56:32编辑过]

扫码加好友,拉您进群

扫码加好友,拉您进群

收藏

收藏